青木川镇,一头扎进陕、甘、川三省交界的褶皱里,自古就是鸡鸣三省的咽喉。回龙场老街如一条苍龙伏地,鳞次栉比的青瓦木楼便是龙鳞。明清两代,维姜道与茶马互市在此交汇,马帮的铃声昼夜不绝;山路逼仄,背夫成了古镇的“活运输带”,至今上街买盐巴,仍要背上竹篓,仿佛把旧时光一并驮回。

街口一家饼铺,灶火与悬空的鏊子上下夹击,火苗在鏊盖里忽闪,像给面饼施了咒。鏊子压住香气,也锁住酥脆——一口下去,上下焦香,中间绵软,像咬住了古镇的晨雾。

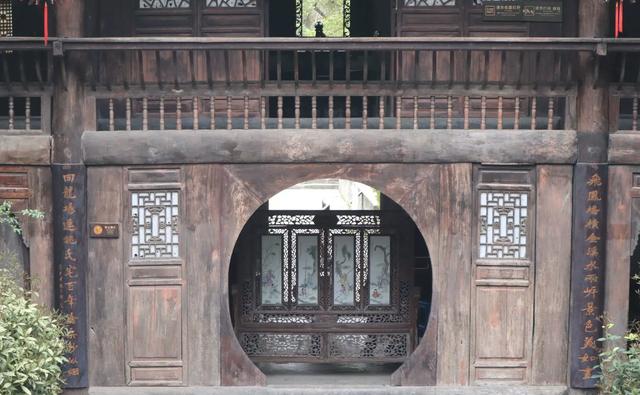

再往里走,一座青砖洋楼突兀地立在马头墙之间。那是魏辅唐的“魏氏宅院”。穷苦出身的他,三十年代凭枪杆与胆识,几起几落,终成青木川的“草头王”。官府招安,他索性当了“土知县”,一管就是二十年。镇民对他爱恨交织,却公认:没有魏辅唐,就没有今天的青木川。彼时汉中府的玻璃窗尚是稀罕物,青木川的百姓却已用它照见灯火。

魏辅唐的治理像淬火后的刀——锋利、带火。乡规民约刻在木板上,也刻在人心:本地人犯事,罪加一等;妇女当街骂街,掌嘴;孩子不孝,便让自家儿孙背着父母游街,高喊“莫学我”。客商若被劫,他必掘地三尺追回赃物;牲畜入镇,主人得兜住粪,弄脏一寸地,擦净才准走。公平贸易、安全商旅、整洁街巷,硬生生把深山小镇托举成商贸旺地。

他还办了一所“辅仁中学”,学费、食宿全包,朗朗书声压过山风。十多年间,送出十数名大学生。谁料想,1952 年,他的生命竟终结在亲手建起的操场——一声枪响,传奇戛然而止。

如今,回龙场的石板被岁月磨得发亮,背篓与马铃已成风景,而魏辅唐的功罪仍被山风反复咀嚼。若真能穿越,我愿在暮色里撞见他:一身长衫,立于洋楼回廊,看万家灯火,听书声与饼香一起升腾。

还没有评论,来说两句吧...