游遍天下邹鲁地,讲述人文与古迹。

大家好!

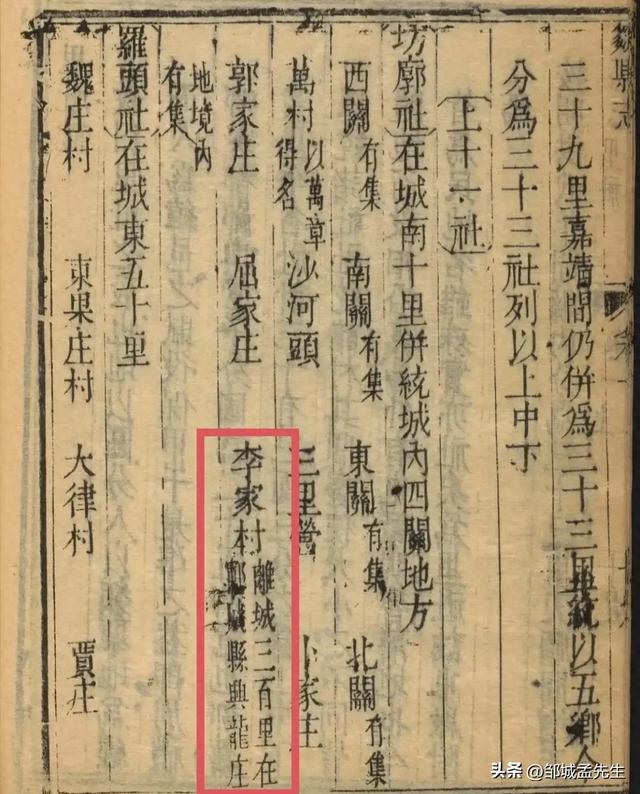

前年,我在翻看一本清朝康熙年间编写的《邹县志》时,发现一个特别有意思的记载。书上说邹县有个叫李家村的地方,但这个村子不在邹县本地,而是在300里外的郓城县境内,村里还有个集市。

这就很奇怪了,就像现在北京市在上海市里有一块地归北京管一样。这种特殊的情况,在地理学上叫做“飞地”——属于某个地方管,但不跟这个地方挨着,中间隔着别的地区。

为了搞清楚这个事,我查了很多资料都没找到答案。直到有一天,一位姓高的网友给我发来一张清朝的老地图,这才有了重大发现。

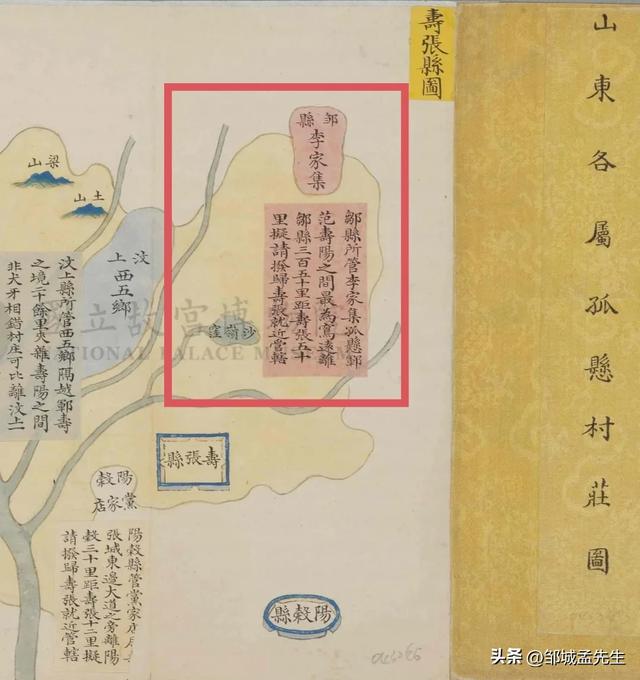

这位高先生是山东邹城人,特别喜欢研究地方历史。他找到的这张《山东各属孤悬村庄图》是清朝乾隆年间的官方文件,现在保存在台湾的故宫博物院。地图上清楚地标着:邹县的李家村最后交给附近的寿张县来管。

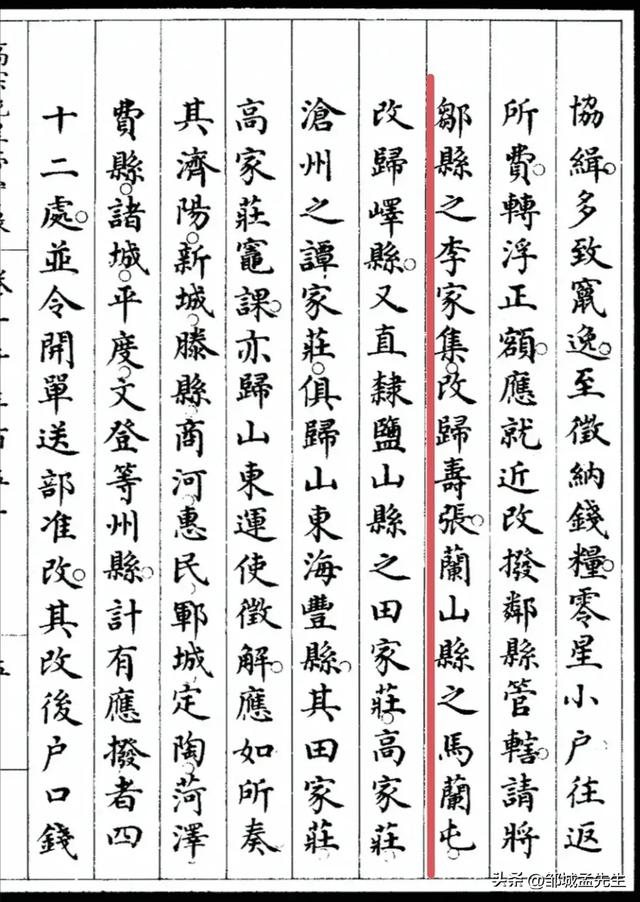

顺着这个线索,我又查到当时的山东巡抚给皇帝的奏折。奏折里说:像李家村这样孤零零在外地的村子,离本县太远,抓小偷都不方便,收税也麻烦,不如交给邻近的县来管。

后来,我跟一位叫李崧峤的年轻历史爱好者聊天。他家在邹城高李村,这个村子特别厉害,出了1个院士、13个博士,恢复高考以来共走出1000多位大学生。故被称为“状元村”。李老师说他家祖谱上写着,明朝时有位祖先搬到了寿张县南边的李家垓,现在属于郓城。虽然还不能确定这个李家垓就是当年的李家村,但至少说明邹县和郓城的李家可能是一家人。

最有意思的是,另一位研究地方历史的刘召琢老师亲自去了现在的郓城县李家集考察。村里人听说老家来人了,特别热情,还拿出了新修的家谱。

家谱上写着:他们的祖先叫李在阳,明朝时从邹县南牛庄(今属唐村镇)搬到这里,最开始叫李堂,后来因为开了集市,就改叫李家集了。现在这个村已经有2000多李姓人,传了25代。

刘老师还找到了老地图上另一个地方“沙岭洼”,现在叫沙岭村。

至于为什么会有“飞地”?这种情况很可能是明朝初年移民造成的。当时政府组织一批移民,为了方便管理,就让老家的县继续管这些移民。时间长了,就形成了这种“飞地”。到了清朝,政府发现这样管理太麻烦,就把这些“飞地”就近划给当地县管了。现在全国还有许多处这样的“飞地”,都是历史上留下来的。

这段寻找"飞地"的故事告诉我们,历史就藏在老县志、家谱这些看似普通的资料里。通过一张老地图、一本家谱、一次实地走访,我们就能拼凑出一段鲜为人知的历史。现在的李家集虽然归郓城管了,但村民们还记得自己的根在邹县。这种跨越时空的联系,让我们看到了历史的温度,也让我们更加珍惜现在的家乡记忆。

还没有评论,来说两句吧...