火车驶出八百里秦川,窗外的黄土沟壑渐次隆起。作为中原人,我对陕西西府的想象总卡在“青铜器之乡”的标签上,以为满街都是肃穆的鼎与簋。直到双脚踩上宝鸡的地界才惊觉:这座城把三千年的魂,全化进了市井烟火与山河褶皱里。

青铜器不只在博物馆

宝鸡青铜器博物院的何尊前永远围着人。玻璃展柜里,那圈铭文“宅兹中国”闪着冷光——这是“中国”二字首次现身人间的证据。但宝鸡的青铜血脉不止于此。清晨的陈仓老街,卖甑糕的老汉推着三轮车,车头挂的铃铛竟是仿西周编钟的形制,叮当声撞碎在晨雾里。更绝的是凤翔六营民俗村的泥塑匠人,捏完“青铜大鼎”泥塑,转身就开抖音直播:“老铁们看!咱老祖宗的饕餮纹!”手机屏幕的光映着未干的彩漆,西周纹样在点赞声中流转。

钻进秦岭的褶皱处

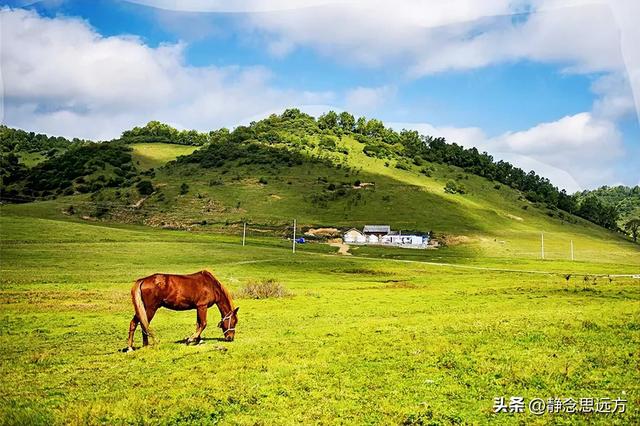

宝鸡人引以为傲的“后花园”藏在险远之地。向北驱车三小时,陇县菜籽河草原才露出真容。关山古道从翠色草甸穿行而过,墨绿林海涌向天际。偶遇牧羊人甩着鞭子吼秦腔,尾音惊起草丛里的野雉。若向南深入太白山腹地,黄柏塬村的核桃坪原始森林正上演生态奇观:金丝猴家族在冷杉枝头腾跃,涧水冲刷着唐代傥骆道的石阶。夜宿高家坝民宿群,开窗见星子坠满山谷,主人端来烤土豆笑道:“咱这儿熊猫巡山员常借宿,你们若早起,指不定能撞见脚印哩!”

面皮里的乾坤

宝鸡人的命脉是碳水。晨光微熹时,小南门巷口的擀面皮摊已排起队。老板娘“克里马擦”(宝鸡话:麻利)地抓一把面皮入碗,辣子油红得惊心——本地秦椒辣度温和却奇香,泼油时“刺啦”一声,半条街都耸鼻子。若想尝更野的滋味,直奔凤县东河桥村。农家乐案板上摆开“岭南豆腐宴”:花椒芽炸豆腐丸滚烫,腊肉炖豆腐乳白,最绝是酸菜豆腐鱼,汤里沉着嘉陵江刚捞的麻鱼。掌柜的指着墙上“刘安”塑像打趣:“淮南王做梦都想不到,他的豆腐在秦岭成了精!”

乡村藏着活历史

城郊的周家庄村早不是寻常农庄。知青小镇里磨盘改造成茶台,老人教孩子用纺车捻线,碎花布拼成的语录包挂满土墙。往西到赤沙镇,血社火非遗传承人打开斑驳木箱,取出手工雕刻的“斧劈头颅”道具:“这手艺邪乎?当年可是镇恶扬善的!”他脸上油彩未卸,裤脚还沾着花椒园的泥。行至凤翔六营村,家家门楣悬马勺脸谱。推开某户院门,老太太正给泥塑老虎点睛:“虎头上画‘旋子纹’,周朝传下来的,辟邪!”她脚边晒着刚染的靛蓝土布,风一吹,千年纹样在日光下复活。

渭河穿城而过,南岸现代高楼摩天,北坡却藏着西府老腔的野调。几个白发老汉在河堤公园吼《金沙滩》,弦断声裂处,忽瞥见青铜器博物院的飞檐剪影正浸在夕阳里——三千年的光阴,此刻都熔铸在这片山水间。

宝鸡的魂不在玻璃展柜中,

而在农人挂花椒的竹匾边,

在豆腐宴蒸腾的热气里,

更在守艺人染蓝土布的手指上。

还没有评论,来说两句吧...