肇源是我的老家,爸爸和妈妈都在肇源出生。当时爷爷家住在城墙内(东门里),姥爷家住在东门外,上世纪40年代前这里称郭尔罗斯后旗。

爷爷和姥爷都是从关内逃荒到东北的,爷爷的原籍是山东白家庄。当年太爷是领着爷爷和大爷爷、二爷爷挑挑过来的。至于当时是投亲靠友,还是实在生活不下去了我不太清楚,如今长辈都已经陆续故去,想溯源就太难了。早年听长辈说爷爷特别能干,攒下了不小的产业,家里有几晌地、一挂车,光复后,就因为这几匹马被评为富农。

我爷爷是白国祥先生,有家谱,其中爸爸这一辈的字辈是“景”。我有一个大姑奶,从小就夭折,爸爸都有见过。爸爸这一辈是兄弟四个,分别取名武、成、仰、芳,爸爸是老幺。广州的二堂姐说大爷爷和二爷爷分别住在南门外石家店(码头附近)和柳树窝棚,现在在南门外还有一个90多岁的堂哥。遗憾的是关于上一辈的家世,我就知道这么多。

在我小时候,妈妈领我回过姥爷家,低矮的草房,进门就是灶台,灶台与火炕隔着矮矮的坯墙,坯墙上放着几个大海碗,这是我仅有的一点印象。

姥爷家光复后也被定为富农,但在我印象里那低矮狭小的茅草屋,怎么看都不像富农该住的。不过后来经过妈妈多次申诉,真的改成了中农,后来据表哥说,成分能改在肇源县也算是个奇迹。

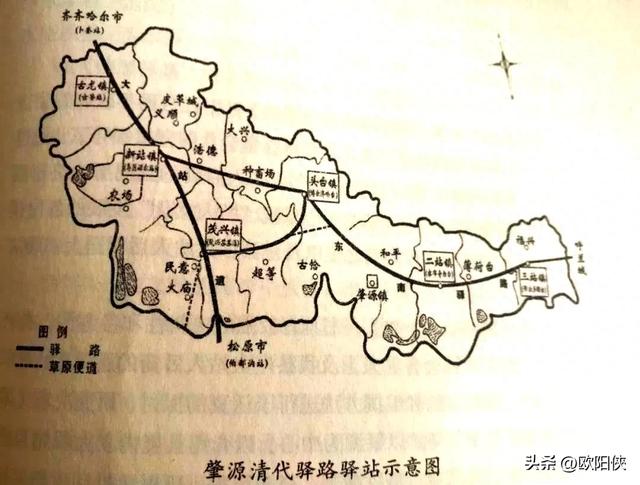

肇源的历史源远流长,诸多地方的历史可追溯至千年前,且历史脉络延续至今。清朝时期,这里是内地通往边境的重要驿道。当时,自吉林至黑龙江境内共设有十八个驿站,肇源县就独占四席,分别是茂兴(一站)、二站、三站、新站。正因如此,清代后期的肇源(时称郭尔罗斯后旗)形成了独特的‘站人文化’。

肇源清代驿路驿站示意图

时期,这里是内地通往边境的重要驿道。当时,自吉林至黑龙江境内共设有十八个驿站,肇源县就独占四席——茂兴(一站)、二站、三站、新站。正因如此,清代后期的肇源(时称郭尔罗斯后旗)形成了独特的 “站人文化”。

此图片摘自网络侵权必删

早年,肇源是蒙古族的传统游牧地,蒙古族在此休养生息。随着驿站体系的设立与完善,大量来自内地汉族士兵作为站丁被派驻此地,其中不乏有一些被发配的人员。据《肇源县志》记载,甚至还有吴三桂兵变后的苗族降兵。多民族在此聚居融合,进一步丰富了“站人文化”的内涵。到了清末民初,内地移民持续涌入,人口结构和文化面貌发生新的变化。1936年,此地正式定名为‘肇源’并与肇州、肇东合称为三肇之地。

如今的肇源,无论是人文底蕴,还是地理风貌,都浸染着浓郁的历史气息。历史厚重感都很强,这里古迹、古墓与古城遗址星罗棋布,十余个乡镇、数十个村落的皆沉淀着数百年的岁月痕迹。《肇源县志》中,关于这些历史遗存的记载洋洋数十页,不过多以概述为主。若将每一处历史细节嬉戏铺陈,足以编纂成一部包罗万象的地方文化百科全书,……。

说个幽默版的轶闻当作结尾:

在肇源,“站人”后代至今保留着独特方言和习俗,常闹出有趣故事。曾有外地游客在茂兴镇问路,村民热情指路时说“顺大车道撩杆子就到”,把游客听得一头雾水。后来才知道,“撩杆子”是站人方言里快走的意思,这段因方言产生的小插曲,反倒成了游客记住肇源文化最深刻的记忆。

肇源西海公园摄于23年3月

肇源街头一撇,摄于23年3月

肇源亲属送的古贡小米

郭尔罗斯公园,摄于23年3月

走在肇源街头,特色方言随处可闻:形容全部说“整个啷”,描述水流湍急用“水忽悠忽悠的”,抱怨杂乱会讲“皮儿片儿”……这些鲜活的词汇不仅融入当地人的日常,还衍生出不少幽默故事。比如有人调侃:“问肇源人哪着火了?他‘说整个啷都着了’,外地人还真以为有个叫‘整个啷’的地方呢”,还有的人形容发大水‘水忽悠忽悠就来了’。

肇源方言的趣味与生活气息,让当地文化更添一份独特魅力和幽默感。

我爱您,肇源!

还没有评论,来说两句吧...