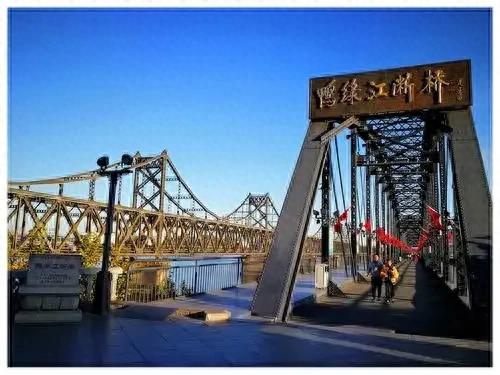

鸭绿江畔七十年——从“过江”出征到“同舟”守望

笔者生长在中朝边境英雄城市多半辈子,家乡所在地是抗美援朝志愿军排队徒步过江出征经典照片的取景拍摄地,住所距离鸭绿江边也就200米的样子,对岸就是一江之隔的对岸的义州郡和新义州市。

小时候一到夏天,特别是暑假,那是天天泡在江里,平时跟着大伙儿一起到江里游泳、泡澡、划船、捕鱼、捞虾、到江边路坝一体大坝上溜达散步候车等等,有一年还因为争强好胜跟同伴儿一起游到对岸又游回来,也包括早已习惯了对岸天天播放不停的大高音超高音喇叭和铿锵有力特征鲜明的播音腔……这些都是再稀松平常不过的常态。

所以,一提起对岸,比起外地人,可以说是再熟悉了解不过,印象也相对更直观一些更直接一些。

这里谨以一位普通边民的身份和视角,本着实事求是的态度,有一说一,有二说二,以事件发生的时间先后顺序,截取几帧江畔变迁的那些时光与记忆片断。

1950-1953年半岛冲突期间,中方以作战减员总计197,653人的代价换取半岛和平。对岸城市友谊塔石室现存1958年中国人民志愿军政治部移交的10本原始烈士名册,以铜版复刻形式收录22,700名英模与团级以上干部烈士信息(含毛岸英、杨根思等);遗憾其现行历史教材将战争胜利动因表述为“主体思想指引下的自主斗争”;其市中心23米高领导人铜像(1982年落成)及配套纪念馆群;其志愿军陵园中,桧仓、云山等6处核心陵园由中方拨款修缮,但部分边缘墓区(如价川)因维护缺失出现损毁;

1953年停战两年后,北方基于国防自主考量提出撤军请求。1958年最后一批部队归国时,丹东口岸万人相送的场景深深镌刻于两国人民记忆。

1962年长白山天池水域划界成为边界治理重要案例,中方体现出大国风度。

1969年区域局势紧张期,鸭绿江沿线出现特殊军事部署。同年中方继续维持对北粮食输送,丹东粮站灯火彻夜未熄。

1973年通车的平壤轨道交通系统属国际技术协作项目,后期运维中部分工程标识遭到自然系统更替。

1994年《跨境水文协定》签署后,联合监测机制建设面临推进阻力。中方多次提议在鸭绿江支流建设共享水文站,虽未能获得实质响应,但汛期数据交换通过长期依赖非固定渠道亦获解决。

2010年代汛期因上游水文信息传递迟滞,丹东多次启动防汛预案,2023年曾启用卫星辅助决策。

2007年辽宁某企业在朝矿产投资合作模式经双方协定重新作出重大调整。

某丹东贸易企业因国际合规要求终止大宗边贸业务,口岸统计显示跨境结算流程优化仍是长期课题。

从“缅怀先烈 世代友好”到“缅怀英烈 珍视和平”。

两国情谊如同江上行船:无论水流如何湍急,无论航程如何颠簸,风浪中需要把稳舵盘,晴日里自见山水相映。

相信:两岸百姓在春播秋收、汛来汛往的岁月里,必将始终保持着江畔好邻居好伙伴的质朴守望。

本文为基于亲历者视角的微观史叙事,通过民间记忆与文献互证呈现边境时光变迁。细节欢迎斧正。

鉴于遵从平台审核机制与发展维护国际友好,只能如此行文,希望此意能懂。

关东天地人

2025年7月23日星期三

还没有评论,来说两句吧...