遇见张家川,撞见马家塬,车轮辗碎了固有的文明偏见

秦玉龙/文

在龙叟的印象中,张家川是甘肃省64个县之中唯一的回族自治县。20年前,它以皮毛集散地闻名大西北。如今,张家川人把饭馆子开遍了神州,因为大小“老板”多,兜里有钱,据说张家川的楼市这几年陇东南最旺,风景这边独好!

N多次去天水路过张家川,从未想过停下脚步去看看这个邻居小县城。直到上个周末,应庄浪朋友邀约,专程去了一趟张家川,不为别的,只为去看看那个被誉为本世纪“全国十大考古发现之一”的马家塬车舆博物馆。

走在张家川县城,感觉跟西北其他县城差别不大,街道干净整洁,人热情豪爽,少数美女面庞立体好看。当我们怀着好奇心走进马家塬车舆博物馆时,我原以为会遇见一群“披着兽皮的野人”,可当灯光打在那些鎏金银错铜车舆上,当玻璃展柜里露出西戎贵族的金丝冠饰与绿松石项链时,我突然意识到:这群被史书贬为“戎狄”的西北族群,竟藏着比秦汉帝国更早的“国际范儿”。

被史书遮蔽的“戎狄”,原来他们的生活如此奢华

先说一下张家川马家塬车舆博物馆,它是目前国内仅有的以战国西戎车舆为主题的专题博物馆,因文物出土于张家川县木河乡桃源村马家塬,故而得名。2006年8月初的一天,一起墓葬盗掘案开启了马家塬遗址长达15年的田野考古工作。截至2020年底,共发掘墓葬80座,祭祀坑3座,出土车辆68辆及随葬品万余件,其中有大量的金银器、玻璃器和玻璃态材质的器物。 对,你没看错,2000多年前的西戎贵族竟然用玻璃杯喝水?

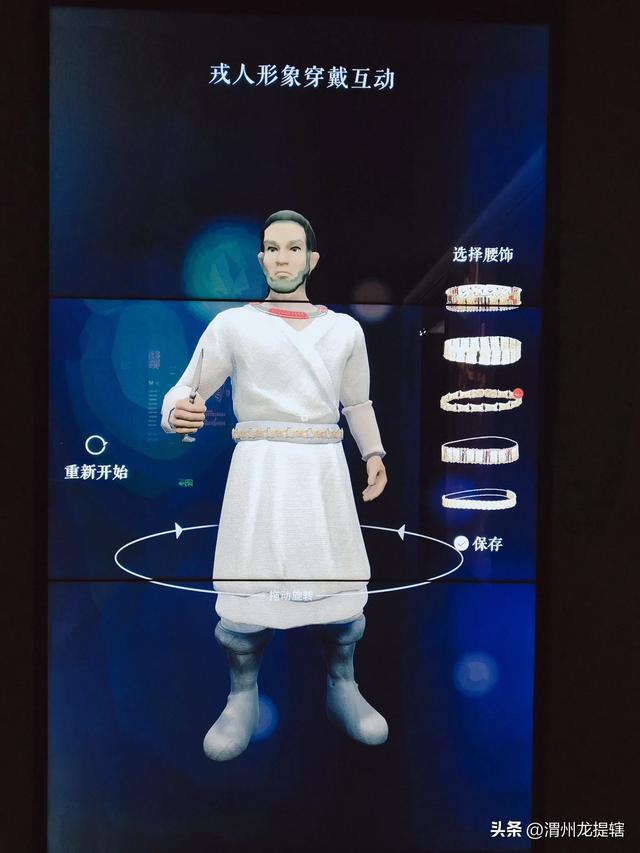

所谓“车舆”,舆指车厢,引申指车。为了向世人展示马家塬考古发掘成果和戎人高超的造车工艺,张家川县特意修建了一座以“车辚马萧、西戎绝唱”为主题的马家塬车舆博物馆,展示了出土文物及复原的部分等比例车辆,利用声光电技术形象展示了战国时期西戎贵族车乘的构造、装饰、使用和陪葬状况。这个展览呈现给我们的不仅是一场古代车马文化的盛宴,也揭示了华夏民族融合史被忽视被遮蔽不为人知的过往。

看到展厅中央的M16-2号车复原品,你很难想象这是我们固有印象中“茹毛饮血”的戎人的座驾,它像一头沉睡的青铜巨兽,整车髹黑漆朱绘,车舆栏板镶嵌着镂空铜质方胜纹,车轮辐条间缀满铜质鸟形纹饰——这哪是战车,分明是先秦版的“劳斯莱斯幻影”。更让我惊掉下巴的是车舆后门竟雕着秦人图腾“玄鸟”。

这颠覆了我对西戎的认知。史书里,他们总以“骑射之族”的形象出现,可眼前这些车舆分明是中原礼制与草原美学的混血儿。马家塬遗址出土的68辆马车中,既有中原式的“驷马高车”,也有草原风格的“轻便轺车”,甚至出现了波斯或中亚风格的“金错银鞍鞯”。考古报告显示,这些车辆的制作工艺涉及铸铜、髹漆、错金银等七大工种,分工之细堪比现代汽车工厂。

突然想起《史记》里秦穆公“霸西戎”的记载。原来这场战争不是简单的征服,而是一场文化大并购——西戎人用他们的冶金术换来了秦国的造车技术,用草原的黄金换来了中原的丝绸,最终在马家塬的墓葬里,炼成了这支“跨文明车队”。

西戎人的相貌特征,车舆上的“民族熔炉”

在人体装饰展区,我被一组金箔面具震住了。面具上的眉骨高耸如山峦,鼻梁挺拔似剑脊,眼窝深邃得能盛下整个河西走廊。这哪是汉人印象中的“戎狄”,分明是张波斯王子的脸。也有人说,这不是波斯人,而是月氏人的脸。

考古学家在马家塬墓地发现了大量“混血”证据:M3墓主头骨旁放着波斯风格的蜻蜓眼玻璃珠,M14墓主腰间系着斯基泰文化的铜带钩,甚至有墓主牙齿上镶嵌着来自阿富汗的青金石。更诡异的是,那些刻着西戎图腾的青铜器上,竟出现了波斯波利斯宫殿的莲花纹。

虽然尚无DNA检测证明戎人与中亚雅利安人有何关联,但他们的相貌及生活用品足以印证,两千年前这群“戎狄”的血管里,流淌着从中亚平原到黄土高原的基因长河。

此时此刻,我理解了《诗经》里“秦风无衣”的悲壮。当秦人唱着“岂曰无衣?与子同袍”时,他们或许正与西戎工匠并肩站在冶铁炉前,用波斯人的模具浇铸青铜剑,用楚人的失蜡法雕刻错金银。

在“纵横驰骋”展区,我蹲在一辆1:4比例的微缩车舆前,看呆了。车辕上雕着秦国的夔龙纹,车厢却贴着斯基泰风格的动物纹银箔,车轮辐条间嵌着希腊化的涡卷纹。这哪里是交通工具,分明是先秦版的“联合国总部”。

更绝的是那些“车马舆服”制度。按《周礼》,天子驾六,诸侯驾四,可马家塬的西戎贵族偏要“僭越”——他们给三匹马拉的车装上六匹马的铜饰,在两匹马拉的车上刻出八匹马的纹样。这种“礼崩乐坏”的叛逆,恰恰暴露了文化融合的真相:当秦国的礼官还在纠结“该用几匹马拉车”时,西戎工匠已经把波斯的车轮、斯基泰的马具和中原的车厢焊在了一起。我突然想起在某博物馆看到的另一件文物——一柄刻着西戎狼首的青铜剑,剑格处却镶嵌着和田玉。两千年前,剑柄上的玉石或许正映着波斯商队的驼铃。

文明优越论,被战国车辙碾碎的历史偏见

在“载驰载驱”展厅,VR技术还原了马家塬的送葬车队。68辆马车踏着秦人的《蒹葭》乐声缓缓前行,车轮碾过的地方,波斯金币与楚国蚁鼻钱在尘土中翻滚,斯基泰的狼首纹与中原的饕餮纹在阳光下交织。

这场景让我汗颜。我们总爱用“华夏”“戎狄”的二元对立来简化历史,可马家塬的文物分明在说:文明的边界从来不是长城,而是车轮。当秦人的战车碾过陇山时,他们带去的不仅是铁器与郡县制,还有对波斯玻璃珠的痴迷,对斯基泰错金银工艺的膜拜。

就像M1墓出土的那件“金丝嵌宝石冠饰”,用秦国的金丝工艺编织波斯风格的连珠纹,再缀上楚国的绿松石。这顶冠冕戴在西戎首领头上时,他或许正用波斯语念着阿维斯塔经的祷词,却向秦国的使者敬着中原的米酒。

走出博物馆,街道上车水马龙。我突然发现,门口回民大爷的样貌,与展厅里戎人形象复原图惊人的相似。虽然相隔两千年,戎人是先民,大爷是后来者,他们却在同一片土地上,默默地承载着比语言更深沉的对话。

马家塬的文物告诉我们:所谓“民族融合”,不是一方吃掉另一方,而是像铸造青铜器那样,把不同金属按比例熔炼。西戎人用他们的波斯基因、草原工艺和黄金,为中华文明注入了从未有过的野性美;而秦人则用他们的郡县制、小篆和铁器,为游牧文明套上了文明的缰绳。或许文明的真相,从来不在历史书的字缝里,而在这些被车轮碾碎又重组的金属与玉石间。

回程之时,当地朋友送了我两个状如战国车轮的张家川美食——锅盔。闻着锅盔散发的诱人香味,遥想两千年前某个西戎人,也许嚼着同样的锅盔,驾驶一台华美的车,与我们奔驰在同一条道路上……

还没有评论,来说两句吧...