午后的阳光滤过千年榕树的枝叶,在临溪河面洒下细碎和煦的光斑。踏上西来古镇古旧的青砖巷石板路,空气中飘散着若有若无的花香茶香和草木的清雅。这里没有摩肩接踵的游客,没有喧嚣的叫卖,只有蝉鸣与水流声交织成夏日的序曲,将“宁静”二字铭刻进古镇的骨血里。 西来,这座临溪河畔的古镇,用1700年的沉默,教会了旅人何为真正的安宁。

西来古镇

老街入口处,一座六棱古塔静立于市井烟火间。这便是清道光十三年(1833年)落成的“文风塔”,青苔爬上它十三米高的身躯,飞檐翘角在阳光下泛着温润的微光。仰头细望,塔身浮雕的戏曲人物衣袂翩然,三英战吕布栩栩如生——它们未被时光磨成模糊的符号,反而在风霜里沉淀出更深的筋骨。塔下三两老者摇着蒲扇闲谈,塔影斜延覆盖着古巷的入口,恍惚间似有宋代理学家魏了翁讲学的书声从时光深处传来。

文风塔

穿过街巷,一座廊桥横卧碧波之上。此乃“来安桥”,昔年被洪水吞噬后依古制重建,如今仍是连接两岸生活的纽带。我倚栏俯瞰,河水裹着上游的竹叶与云影潺潺西去,几只白鹭掠过水面,惊起粼粼波光。对岸河滩,戏水的孩童融进青绿山水,自成画卷。

来安桥

最动人的是河畔的十二棵千年古榕。它们沿河堤迤逦一里,根脉如苍龙盘踞,树冠遮天蔽日。当地人唤它们“观音树”“夫妻树”“英雄树”“母子树”……将红绸系上枝桠,寄托最朴素的祈愿。相传南宋时一对恩爱夫妻在此化树相拥,“在地愿为连理枝”的誓言在此生根。我择一树荫下的竹椅落座,点一杯本地“素茶”,看茶叶在杯中舒展沉浮。河水在脚边低语,茶香沁入肺腑——原来所谓禅意,不过是天地自然与一盏清茶的相遇。

古榕树

清早七点,剃头匠打起“滚刀洗眼”的招牌开门接客;杂货铺的婆婆把红海椒铺在檐下晾晒,与邻人笑谈家常;茶馆喧闹的麻将推到又被扶起,怡情之中街坊邻居把生活从早到晚连结得自然而又安逸。 不禁令人感悟,他们才是与时间和解的智者。

老杨理发店

菜香引我拐进巷角小店。“鲜菜馆”在青瓦檐下十分醒目,走进饭馆,灶火呼啸,老板抡起黑铁勺,“哐当”一声正将一份“高笋肉片”舀进一个白瓷盘中,蒸腾的雾气之中,老板娘倚着凉菜案头笑看对一位性急的食客喊到:“慌啥子?烫了舌头莫怪我!” 在观旁桌,一位大爷就着一碗豆花吃酒正酣,整个堂子劝酒划拳声此起彼伏,好一派乡场上闹热恬适的景象。

鲜菜馆

餐馆内

我的“藠头儿回锅”端上桌时,浓郁的混香直冲鼻腔。二荆条和藠头过油捞出,乡下的土猪五花按部就班等待厨师调制味道和火候, 灯盏窝肉片煸出微黄的边沿,藠头白茎如玉,青紫尖貌似簪柄。一筷入口,咸鲜裹着微辛在齿间炸开,脂香椒香与藠头脆香纠缠不休,仿佛是西来灶头一封野性的味道情书。

藠头回锅肉

碧玉羹汤里浮着翡翠珠玑。新剥的青豆甜糯香醇,丝瓜滑若凝脂,一勺入碗,舀尽山野清气,舌尖轻抿,夏日的丰沛汁水便顺着喉头潺潺流进心田。

青豆丝瓜

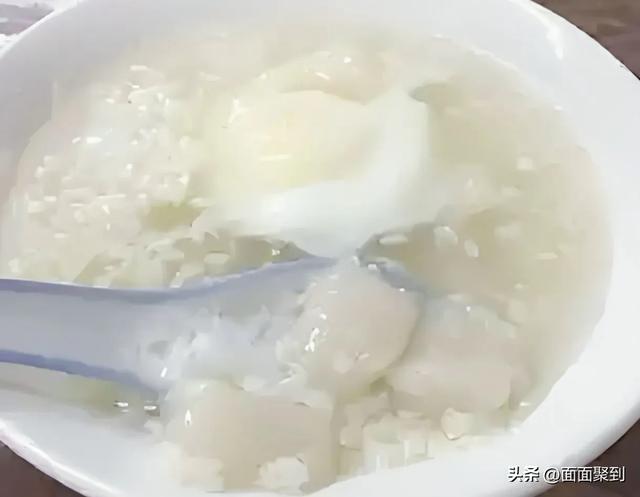

游过西来古镇的大街小巷,“食里飘香”的肥肠粉红亮诱人,面条抄手任客喜纳,糯白粉子沉浮于乳黄色酒酿,荷包蛋如月中游船,甜润微酸的醪糟穿喉而过,暖意从胃里升腾,连魂魄都泡进了味觉的温柔之乡。

食里飘香粉面馆

粉子醪糟蛋

尹记包子店”门前晨光微熹时便排起小队——可惜我来时有几种包子早已售罄,好在还有最可口的“鲜肉包子”—— 面皮蒸出云朵的蓬松,兜住一团颤巍巍的馅。咬破瞬间,滚烫的鲜汁涌进舌床,肉馅饱含姜末与花椒的暗香,烫了指尖也舍不得松口。

尹记包子店

包子与稀饭

黄昏,听云与河的对话,这是暮色最盛大的馈赠。 ——夕阳熔金,将天空染成绯红与靛蓝的渐变长卷。 我重返河岸,看流云如“天狗食日”又如“鲸鱼出海”,热烈地倒映在临溪河的镜面上。古榕的剪影渐深,摇扇纳凉的村民身影慢慢融入暮色,细碎的乡音随晚风飘散:“河水涨了,庄稼如何?”“寺院的扩建该动工喽……” 他们的焦虑与期盼,都沉淀成河床下的鹅卵石,在岁月里磨出温润的光泽。

“天狗食日”云

“鲸鱼出海”云

“钻石项链”云

收回激动,弦月已升上“文风塔”尖。回望老街,灯光次第亮起,像大地向星空献祭的萤火。此刻终于懂得为何“西来”能避开车马喧嚣,唯淳朴方能久远。这里的山水与人,早已在千年光阴里参透了此中真意。 当古镇成为消费主义的秀场,西来却像一株古榕,把根扎进生活的本质,在川西平原上站成一道静默的风景。

西来黄昏

还没有评论,来说两句吧...