哎哟喂,这大夏天的,38度还叫啥夏天啊,简直是‘火炉模式’开到最大!” 最近是不是听见了满大街的这种抱怨?你瞅瞅网上,全是“热到融化”、“出门五分钟,流汗两小时”的段子。可你有没有想过,咱们这儿的热,跟世界上有些地方比起来,可能还真是“小巫见大巫”呢?

就说有个哥们吧,他在中东那边当导游。那地方夏天,地面上晒得滚烫,据说温度能飙到68度!你没听错,是地表68度!那哥们儿每年最熬人的四个月,必须得跑到斯里兰卡躲着,不然真怕把自己“烤熟”了。有一次他发视频,打趣说把鸡蛋磕在车顶上,不到三分钟,嘿,真熟了!旁边放的温度计,那红色指针都快飙到头了,红得刺眼。咱这儿38度就喊热,搁他那,估计得笑掉大牙吧?

再看看迪拜,有个叫Ahmed的当地导游。每年从六月到九月,他就像人间蒸发了一样。为啥?不是不想挣钱,是真的没法出门啊!中午太阳毒的时候,在外面站个十分钟,皮肤那叫一个疼,跟被火烤似的。当地人自己都调侃,说“出门就是免费烤肉体验”。想想看,咱们这儿夏天再热,大部分地方顶天了也就四十几度,跟他们比,是不是瞬间觉得“哎,还行”?

高温可怕,极寒也够呛。咱东北冬天零下三四十度,大家裹得跟粽子似的,哈气都能冻成冰碴子,直喊“冻成狗”。可你要去西伯利亚瞅瞅,那零下五十多度才是家常便饭。有部纪录片里拍到铁路工人干活,那睫毛上挂着的冰晶,跟装饰品似的。说话时,嘴里的热气还没散开呢,就“噼里啪啦”冻成了小冰晶掉下来。有个老工人接受采访,摊开手,缺了一截手指头,唉声叹气地说,年轻时干活没注意保暖,就这么给冻掉了。对比一下,咱东北的冷,是不是又显得“温柔”了一点点?

还有东南亚那块,又是另一番“酸爽”。去年云南那边来了些东南亚的工人,闲聊时他们说,他们老家那地表热得烫脚,光脚踩两步,脚底板就能起泡。他们村子以前种水稻,现在天太热,秧苗刚插下去,还没缓过劲来就蔫了,实在没法种了才跑到中国来。有哥们儿半开玩笑半认真地说:“你们这儿38度就喊热?在我们那儿,这简直是天堂级别的待遇!”这话听着扎心不?但确实是实情。

你想想,网上有人扒拉各国的高温预警标准,那对比起来也很有意思。咱们国家红色预警是连续三天超过40度,可印度那边,只要连续两天就拉响警报了——在他们看来,40度连着两天,那“红色”程度就到位了。有个在印度留学的网友吐槽,说印度同学老笑话他们“抗热能力不行”,“我们那儿四月份就开始四十多度了,该上课还是得上,没见谁中暑啊”。

咱这地儿啊,地理条件真是得天独厚。有专家研究说,中国能成为几千年农耕文明不断绝的地方,气候帮了大忙。北边有山挡着寒流,南边有海送来湿润的风,从北到南,温度差得刚刚好,能种两季稻子。不像中东,夏天出门都费劲;也不像西伯利亚,冬天土地冻得跟石头一样硬邦邦,想种点啥都难。

前阵子看到一个数据,说中国最热的地方吐鲁番,历史最高温纪录也没超过50度。可你要放眼全球,美国加州、中东那些沙漠地带,随便就能打破这个记录。有网友翻出各国极端温度表一对比,感慨道:“敢情咱们这儿的‘极端天气’,在全球来看,也就是个中等偏上的‘舒适’水平?”

你看,中东人为了躲热,夏天基本宅在家里或者商场、酒店里,商场空调开得那叫一个足,进去得裹件外套,不然能冻感冒。有中国人在那边工作,说一天之内,商场里是“冬天”,一出门又瞬间掉进“蒸笼”,体验感拉满。反观咱们老祖宗在黄河流域种地,那温度条件,确实算是相当友好了。

现在,不少东南亚人还往咱们云南边境跑呢。有个村子,好多缅甸过来的人说,他们老家冬天也得裹着厚毛衣,而这边一年到头大半时间能穿短袖,种地收成还好。他们宁愿在这儿打零工,也不想回老家受那份罪。你说这是为啥?还不是觉得这儿“舒服”嘛。

有人说这是咱国家地大物博的缘故,其实更深层次的原因,是咱这地理条件太“巧”了。你想啊,北边有山脉当“门神”挡着寒流,南边有海洋当“空调”送来湿气,温度不高不低,雨水也恰到好处。这种“刚刚好”的条件,放眼全球,在北半球都算得上是“稀有品种”了。

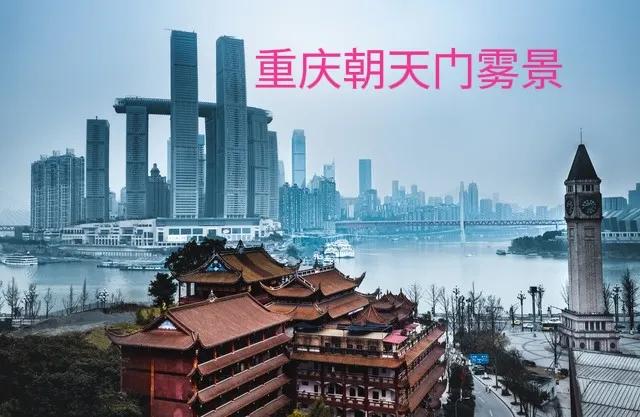

前几天刷朋友圈,看到有人发帖说,中国是全世界最适合人类居住的区域之一。底下有个网友配图对比:吐鲁番的热,比不过沙特;东北的冷,赶不上西伯利亚;南方的湿,也没印尼那么夸张。“敢情咱们一直住在‘避风港’里,自己还不知道呢!”这话糙理不糙,说得挺实在。

现在全球气候变暖,极端天气是越来越多,但咱中国这块地方的优势还在。看看那些天天为极端天气发愁的地方,再想想咱们这儿,四季分明,不算太热也不算太冷,还真得珍惜这份“幸运签”。当然啦,咱也不是说国内的热就不难受,只是这么一对比,你就能明白,咱们脚下的这片土地,气候条件有多难得。

下次再觉得38度热得受不了,不妨想想中东那68度的车盖煎蛋,想想西伯利亚那零下五十度的冰晶胡子。有时候,日子过得“不那么极端”,本身就是老天爷赏给咱们的福气,你说是不是这个理儿?咱得学会知足常乐,对吧?

还没有评论,来说两句吧...