撰文/曾阳漾

容老爷 侨文化的“守灯人”

蓬江启明里AAA了,也成为白沙街道民国的侨居打卡地。

尤其是现在,青石板路上,游客在电视剧《狂飙》取景地的古骑楼、洋楼间穿梭拍照,回家让家人一睹“狂飙外景地”的实地“取景”。

容老爷的介绍 也是启明里华侨史

当然,取景和侨文化解说地,不能遗漏“江门故事馆”和“守灯人”容树荣。

巷子深处,江门故事馆内,60多岁的容树荣坐在藤椅上,手持一份1949年的《人民日报》创刊号,向围观的五邑大学学生,讲述江门作为“小澳门”的繁华往昔。

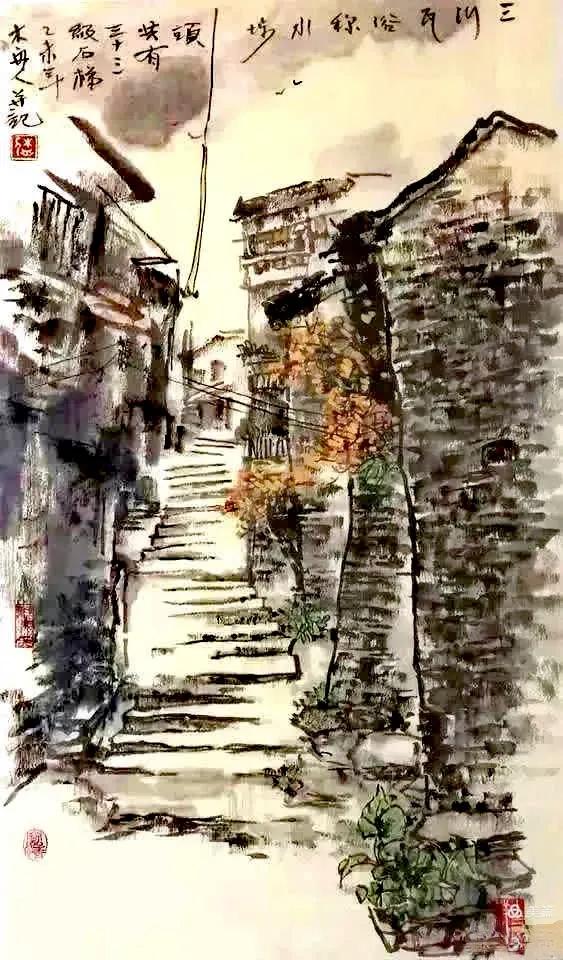

往昔的骑楼老了,有一段古;洋房爬上了沧桑,还有侨事可说;青石板巷,绵延着长长的人行轨迹,也是折旧的华侨传说……

号召大家一起,讲“启明里故事”

容树荣,这位有华侨故事的老人,心中沉甸甸江门的侨乡故事。他,是位很有意思的街坊,启明里周边的文化人、美食家,还有参观的领导,甚至游客,都亲切称他“容老爷”。

他的身份可多,古玩家、华侨后裔、原江门收藏文化研究会会长。而,最让他更珍视的,是另一个身份——“江门故事馆”馆长。

容老爷也成为华侨文化的一“景”

在这间由华侨留下的侨屋里,他花尽心力,改造了破落的空间,换新颜的故事里,数千件老物件,编织出一部立体的侨乡文明史。

采访时,我突然有个有趣的想法,正象明代大儒陈白沙,曾描述道"二五八日江门墟,即买锄头又买书。"

良溪古村的山黄皮熟了

而,容老爷呢,他要时间收藏文玩;到五邑侨乡的良溪古村;开平红线女故乡去釆风;到台山大江去搜集明朝的破碎青花瓷(原有码头)。

在台山大江收藏家李先生“尚书坊”

然后,又要做“江门故事馆”的守灯人,象陈白沙一样忙碌。他呢,也在忙碌着古文化和侨事,在岁月的磨砺中,找寻爷爷辈的往事,和江门人下南洋的沧桑。

侨屋里的时光密匣

2019年启明里改造为国家AAA级旅游景区时,容老爷做了一个决定:租下祖居旁的民房,将毕生收藏的四千余件侨乡文物,公之于众。

和林主席、文艺界的研究者在一起

这座两层的民国青砖楼,本身就是一件展品——女儿墙上的防风圆洞、趟栊民国门、南洋风格的雕花床,还有许多侨乡的画册、打月饼的木几等等,尤其民国江门墟街的照片,虽然被时光磨灭了“往事”,却无声中,诉说着华侨建筑应对车水马龙的智慧。馆内格局如时空隧道:

首层陈列着江门制造的民生记忆:蓬莱香酒瓶、老式红木桌椅、红线女的民国照片、开平民国地契、银信侨批、官冲窑罐、明清外销广彩盘,甚至果农晒陈皮的竹匾,也露出解放初期的笑脸;

二楼 也成为年轻人 讨论华侨文化的会馆

二楼珍藏着民国老画:还有岭南画派画家区启森墨中一染的三十三墟建筑、骑楼,和凤凰花开的墟街画作。红木桌旁,几杯陈皮茶,再聊聊往昔的南洋时光;

欧启森先生和三十三墟街画

“很多人来‘狂飙’,却不识真正老江门的华侨传说。”容树荣抚摸着民国老油灯说。据他说,这盏灯曾照亮水埗头码头,见证货物从启明里装船运往马来西亚的夜晚。

从“藏宝人”到“说书人”

四十年的收藏生涯中,容树荣经历过江门收藏界的起伏。上世纪90年代,他穿梭于范罗岗“天光墟”的地摊间,鉴宝老专家为他“火眼金晴”,于是,他用半个月工资换回一件民国程寿珍制紫砂壶;为收集新会官冲窑瓷片,他在银洲湖畔的烈日下蹲守数周,寻找值得回忆的瓷片。

新会官冲窑的宋代罐

这些经历炼就了他鉴古的火眼金睛——轻叩明代青花大罐的胎体,便能从声响中辨出窑温。

2023年电视连续剧《狂飙》热播后,长堤历史文化街区游客暴涨。

容老爷演绎的华侨穿过巷道

容老爷,从寂寞的青石板巷道走出来,敏锐抓住这热闹的机遇,把“江门故事”再现在不同的民国服装,走在熙熙攘攘的游客中。原来,他用华侨的感觉,告诉他们“江门故事馆”的明时、清末和民国故事:

每日带游客重走“城市原点”:在三十三墟街的“级级石”前,解析明代陈白沙“二五八日江门墟”诗句中的商业密码

欧启森作画:墟顶街的水埗头

用老物件解码影视取景地:江门故事馆里,展示1920年代长堤风貌照片,骑楼洋货行与米铺林立的景象,正是《狂飙》借古景,青睐此地的缘由;

江门故事馆活化藏品:当年轻人举起江门产的老式相机、老留声机,他讲述祖父帮华侨转运货物的往事,“器物不该锁在柜中,而要成为穿越时光的船票”;

民间藏馆的生存突围

“流浪”在三十三墟街古老的大街小巷;运营江门故事馆这座“记忆堡垒”,并非易事。

民间收藏馆普遍面临困境:江门民俗文化展馆因资金短缺关停,台山银信博物馆靠创办人李柏达自费百万苦撑。容树荣的故事馆,也同样面临艰难——象征性收取的几元门票,就当是水电费,但依然坚持江门故事馆的华侨、历史梦,做个“守灯人”。

和海外华侨、广州日报黄站长

面对困局,这位侨事藏家展开创新突围:

′狂飙的网红 也在为江门故事馆点赞

嫁接文旅热点:与《狂飙》取景地联动设计“侨乡记忆”路线,半年吸引游客“接吻”蓬江缓缓流过的侨乡历史;

开发沉浸体验:在留声机旁播放卢国沾作词的《大地恩情》,让游客在“河水弯又弯,冷然说忧患”的旋律中,感受侨乡离愁

跨界融合新生:受启明里“鸦青咖啡”启发(古玩店与咖啡馆结合模式),想在馆内增设侨乡茶寮,用陈皮普洱茶,搭配“金山箱的故事”主题展;

容老爷 指着民国图片 说侨事

“没有经济效益,为何坚持?”面对疑问,他指向一幅黑白照片:1920年代华侨背着“金山箱”登船的身影。“若无人守护这些物证,谁还记得他们缔造侨乡的艰辛?”

守灯人的首盼征程

如今站在故事馆露台,森林般的侨民老屋,包裹了我们的视线,容老爷,这位洒脱的老古玩家,也把侨文化愿景,笑着漏出嘴唇:

数字化重生:与五邑大学的大学生一起,合作扫描千封侨批,构建可触摸的“银信全息墙”,让年轻一代指尖轻触即见历史;

活态传承链:将新会官冲窑瓷罐,整合“新侨乡瓷罐展”,让唐代窑火在现代创意中重生,让人们记忆冈州传奇;

国际侨纽带:策划“漂泊与归来”特展,把丝绸之路的原件,尤其是部分散落全球的侨乡文物,重新“云端聚首”,让老外来中国赏析、惊讶;

“江门有400万华侨,每件旧物都是连接世界的脐带。”轻抚清代广彩嫁女瓶上婚俗图案,容老爷目光灼灼。

和马来西亚的亲戚 江门共饮

去年有位华侨后人,参观江门故事馆时,指着展品泪流满面:“这和我阿婆的嫁妆一模一样!”

往事已矣,却有许多留恋,藏在江门人无法撇去的深深记忆中……

墟街故事门内门外皆有

而今,江门故事馆,有不少游客,或者牵儿带女,来参观,比比皆是。原来,外地和五邑的父母,都有一个愿望:希望孩子了解一些历史,不要忘了,自己是黄种的中国人。

和肖总他们的“华侨文化” 共同点赞

而,侨乡侨事,更有许多值得回归和归拢的爱国、爱家价值。他和肖总等年轻人合作,共同来完成彼此的侨心侨意。

容老爷,在某种侨心国念的“施舍”中,许多海外的年轻人,在小红书分享“容老爷讲古”的短视频,“熏陶”之下,有的带着族谱前来求证家族往事。

还有侨文化学者,在泛黄的《新宁铁路股票》前驻足研究...这些画面,正印证着他常挂嘴边的那句话:“收藏的终极意义,是让过去,照亮未来。”

民国其间的京果街碑坊

老巷深处,街巷交错。中华酒店、京果街,打铁街,卖鸡地,红花社,缸瓦地,糍街,墟顶街,水埠头,西湾直街,宝和按当铺,南芬里,启明里,这些至今沿用或常被人提起的旧时地名,朴实而又充满地方特色和怀旧的韵味。

容老爷对中华酒店有民国解说

当容老爷看过时、了解时,解说给游客时,也在“江门故事馆”,重新布局,图片的民国画面,让旅游者,沉浸在三十三墟街的繁华传说中。

尤其是,1914 年,华侨黄黎阁在南芬里,首建启明楼,寓意启迪文明,片区由此得名 “启明里”。还有赵家、黄家、洪家,海外归来,也落地南芬里、西湾直街等地建家立业。

民国留下的骑楼街照片

至今可见,当年的侨屋建筑,融合传统岭南建筑风格和西方建筑特点,虽然被岁月的风霜憔悴了,但典型的侨乡特色,至今还是爷爷辈。

这段历史,在容老爷的解释时,仿佛启明里的沧桑往事,也成为揭示华侨历史的首要节奏。

江门故事馆 也在跑火

……当江门故事馆和启明里的巷口青石板地,被夕阳渐渐笼罩时,那家的18号华侨餐饮,吹烟荡漾在黄昏的阳光下。

容老爷,这位城市启明里,为记忆点灯的“守灯人”,才慢慢锁上“江门故事馆”的趟栊门,落下门铨。

老巷道、老洋房 也回味“江门故事馆”

心没有冷,晚上和好友,中华烟一根、陈皮热茶一杯,再唠叨几斤几百顷侨乡事……

#江门##蓬江##启明里老街#里#容老爷##文旅大湾区##曾阳漾##江门头条##情感共鸣 - 今日头条#

′

还没有评论,来说两句吧...