【瓯越风情·苍南莒溪·石洞景区】

文&图叶望庆

溪畔漫步:从大峨到田寮

莒溪之水,乃是横阳支江的起点,自西向东潺潺流淌。大峨村和田寮村,顺着这水流的方向,一前一后,静静地依偎在溪岸同侧。我们跨过溪中的矴步,从大峨村对岸竹林古道旁起步,沿着溪畔新修的游步道,顺着溪流悠然漫步。

游步道沿着溪岸延展,仿竹护栏一路相随。溪畔的小公园内,连片的青草坪平整如毯,为露营的人们提供了绝佳之地。右侧群山连绵,左侧溪流相伴,溪对岸,一湾碧水将我们与村落相隔,构成一幅宁静的山水画卷。

大峨村,作为横阳支江的源头第一村,宛如被竹海簇拥。成片的竹林从山脚蔓延至山腰,微风拂过,竹叶簌簌作响,将暑气过滤成了丝丝清凉。溪水流经村前,清澈见底。雨后,奔腾的溪水漫过生态堰坝,发出哗哗声响,形成矴瀑,随手一拍,便是一幅美不胜收的画面。

前行不久,一座三层的大峨廊桥横跨在溪上。第一层为通行层,方便人们往来;第二、三层建有两座结构的景观亭三个,造型别致。廊桥南端跨过游步道,北端跨过碗天公路,两个桥墩采用生态溪石内浆砌结构,坚实稳固,以传统青瓦盖顶,古朴典雅。桥内横梁刻有吉祥图案,屋顶的龙、凤、鱼等吉祥物栩栩如生,呼之欲出。外观整体以碳化仿古为主色调,显得古色古香,雄伟壮观。

这座苍南县唯一的全木质单拱廊桥,全靠榫卯拼接的木梁撑起弧形桥身,彰显着传统工艺的精湛。廊柱上的雕刻,虽历经岁月磨砺,花草纹路依旧清晰可辨。廊桥已有两百多年历史,桥两端的清代碑刻,记载着光绪年间建桥的故事。桥旁还有一座形似寺庙的“大峨亭”,为这方天地增添了几分宁静与神秘。

大峨廊桥是石洞景区和大峡谷的衔接点。越过廊桥继续向东前行一小段,我们便踏入了石洞景区。此时,溪岸逐渐变得平缓,对岸的村落也悄然换成了田寮村。只见青砖白墙的房屋整齐排列在溪边,偶尔几座老木屋夹杂其中,为这片现代的村落增添了几分古朴的韵味,让人不禁遐想这里曾经的过往。

田寮村是一个古老的村落。林姓始迁祖林应运约于清康熙五十二年(1713 年),从福建龙岩府永定县高坡乡太平里西坡岭出发,到浙江温州府泰顺县八都尾半坑开基立业,后于清乾隆四年(1739 年)迁入田寮村定居,在此繁衍成族。村子里的林氏宗祠静静伫立,它是家族血脉与记忆的具象承载,每一块木板、每一处雕纹,都在无声地诉说着家族迁徙与定居的沧桑历程。

从大峨到田寮,路程虽短,但廊桥的木梁、祠堂的族谱,早已将两村的故事融入了潺潺流淌的溪水声中。当对岸村落炊烟袅袅升起时,我恰好走到红军古道的入口。这溪畔的漫行,宛如一场精心的铺垫,人文的温度尚留指尖,红色的记忆已在前方静静等候。

红色记忆:田寮的峥嵘岁月

田寮村,坐落于苍南西南端,位置偏远却独具战略意义。它四周群山环抱,地势险要,山林茂密。东向峡谷直抵平阳平原;西倚洞宫山余脉,与闽东苏区遥相呼应;北有莒溪作为补给水脉,南凭竹林可隐蔽行军。这般独特的地理位置与环境,使其在革命年代成为绝佳的隐蔽据点,在随后的十余年里,成为鼎(福鼎)平(平阳)泰(泰顺)根据地的核心支点。

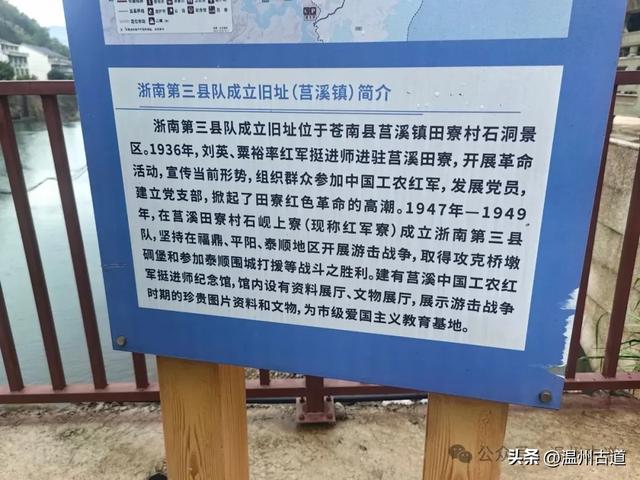

1936年,粟裕和刘英率领红军挺进师自闽入浙,来到这片土地。他们一眼便看中了这块“进可攻、退可守”的山水天然屏障,着手开辟鼎平泰革命根据地,星星之火就此点燃。同年,石岘地下党支部成立;1938年,田寮地下党支部正式组建,然而,1942年因叛徒出卖而遭破坏,直至 1945年才重新组建。

1947 年 5 月,田寮村在红军寮(原称顶寮)举办第一期军政干部训练班。同年 7 月,根据中共浙南特委命令,泰顺、福鼎武工组合编为浙南第三县队。部队以田寮为基地,坚持在鼎平泰地区开展游击战争。县队曾攻克桥墩敌碉堡、参加泰顺围城打援等战役。1948 年 8 月,队伍扩编为三个分队,共百余人;1949 年 4 月,奉命编入浙南游击纵队第一支队,为浙南解放事业作出了重大贡献。

村里传诵着村民掩护、照顾红军伤员的动人故事。1937 年清明节,鼎平泰游击队在反“围剿”战斗中,有 7 名伤员身负重伤。由于敌人搜查严密,伤员无法在群众家中治疗。石岘村村民刘芬和丈夫吴荣枝,以及许多村民不顾危险,将伤员转移到山洞。刘芬每天趁下半夜敌人放松管制时,为伤员送去饭菜和草药,一直坚持到鼎泰区委派人将伤员转移至别处。解放后,为纪念这段不寻常的日子,人们将当年红军伤员住过的上寮石洞称作“红军洞”。如今,洞内虽已不见当年的紧张氛围,但每一寸空间都仿佛留存着先辈们的气息。

村里至今还保留着红军洞、红军寮、红军坪等革命历史遗迹,它们曾是红军隐蔽、操练、休息、做饭和战斗的地方,默默见证着当年的革命活动。1984 年,原刘英烈士警卫员、“七大代表”刘先同志重访田寮石岘,为当年红军住过的山洞亲笔题字“红军洞”,该洞自此成为当地重要的红色纪念地。

沿着溪畔前行,不远处,“映山红”广场上,“浙南第三县队成立旧址”的纪念碑庄严肃穆地矗立着。这座纪念碑,宛如一座不朽的丰碑,见证着那段波澜壮阔的革命历史。它静静伫立,仿佛在向每一位过往行人诉说着当年的英勇事迹,是那段革命岁月的见证者,也是田寮村红色记忆的核心标志。

据介绍,这里还有红军古道。这是一条从红军寮下行,宽约一米、由块石与砾岩铺就的蜿蜒古道。古道全长 3.8 公里,垂直落差 180 米,分为石岘险段、竹林迷段、溪谷平段三段。纪念碑边上,便是一块刻有“红军古道”的大石头,对面步道门楼上写着“显光洞”,从这里上去实则通往石洞景区。

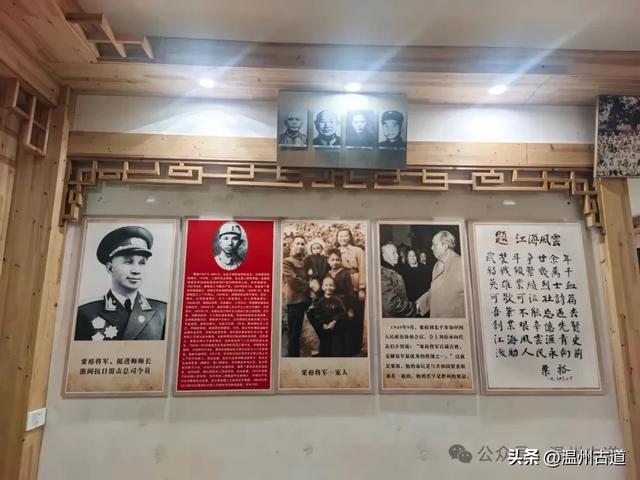

石洞景区内,还有一座中国工农红军挺进师纪念馆。纪念馆静立在山谷竹林之间,馆内设有资料展厅、文物展厅,展示着游击战争时期的珍贵图片资料和文物,是市级爱国主义教育基地。

我们穿梭在这些承载着红色记忆的地方,聆听着一个个动人的故事,参观完纪念馆后,心中感慨万千。山水的险峻,是天然的屏障;而人心的火热,才是永不磨灭的火炬。

石洞景区:山水与人文的交响

从“红军古道”的石碑对面拾级而上,穿过写着“显光洞”的门楼,石洞景区的山水画卷便在眼前徐徐铺展。这里被层层叠叠的绿意簇拥,岩石在藤蔓间若隐若现,脚下的溪涧一路叮咚作响,水色呈透亮的青碧,偶见浅滩,圆润的鹅卵石在水底闪烁着微光。

没走几分钟,峡谷里便传来轰然而至的水瀑声。这里因叠石落差形成多处水瀑,有些类似永嘉龙湾潭刚入景区时的模样。三叠瀑从高处飞泻而下,将整面山壁撞成雪白的飞沫。瀑底是一汪碧潭,宛如一块刚经山风打磨的翡翠。

峡谷两侧皆设有步道,左侧安装了护栏,右侧便是上文提及的红军挺进师纪念馆。

再往上行便是显光洞。显光洞隐匿于石砚村入口,由天然岩洞连缀成趣。它原称“砚光洞”,名字中留存着古意。明朝嘉靖年间,广西布政使田汝成(钱塘人)因对刘基极为仰慕,回浙探亲时特意来到莒溪探望刘基后裔。他鼓励刘氏子孙图强报国,后人遂在砚光洞塑造其像,并尊为“田都元帅”。后来,因洞中求签卦象灵验,才更名为“显光洞”。洞口的那方石碑,“显光洞”三字由莒溪籍书法名家林剑丹题写,笔锋间仿佛裹藏着山水的灵气。

继续上行,便来到莒溪刀轿协会的所在地。“坐刀轿”是莒溪当地的文化瑰宝,这一独特民俗现已被列入浙江省非物质文化遗产名录,常与民间迎神赛会等活动相结合。平日里,刀轿放置在民俗基地供游人观赏。协会内陈列着刀轿,看着那布满锋利刀片的刀轿,我们不禁为表演者赤脚立于其上的惊险情景捏一把汗。这项震撼人心的民俗表演历史悠久,可追溯至隋唐时期。刀轿由纯木打造,遍插锋利刀片,表演者扮作各路神灵,赤脚立于刀上,神态自若。作为省级非遗,莒溪刀轿不仅是一场民俗表演,更承载着莒溪的文化记忆与精神传承。

绕过协会,我们继续向山谷深处进发,一座观瀑桥映入眼帘。踏上观瀑桥,对面便是石洞景区的另外两挂瀑布。它们悬于不远处的岩壁之上,犹如山神随手抛下的两条银带。细长的那条宛如被风吹动的薄纱,从崖顶悠悠荡荡地垂落,中途被突出的岩石撞碎,化作漫天水雾,轻拂脸颊,凉丝丝的;另一条稍短且宽许多,宽度是细瀑的数倍,水流湍急如翻涌的雪浪,好似攒足力气的少年,轰隆隆地砸入下方水潭,激起无数水花。水声在山谷间回荡,比任何背景音乐都更让人感到安心。站在石桥上望去,双瀑恰似一对性格迥异的姐妹——一个温婉,一个飒爽,却都将溪水染得清亮,把山石洗得温润。

观瀑桥左侧桥头是观音洞,又称狮子洞或观音阁。悬崖凹窟处筑有双层吊楼,阁前塑有二龙昂首张口,一股清泉从龙口喷涌而出。旁边有一块标识牌写着“仙叠石”,我本欲再往上行观赏。无奈时间已晚,又询问了洞口的道长,他告知雨天路滑,上面行走不便,建议我们晴天再来。于是,我们就此结束了石洞景区的游览。

虽因未能上行观赏而略有遗憾,但回想起这一路的水瀑、古洞,仿佛已将山水的灵气纳入心间。或许留些念想也不错,下次再来,便能循着此次的记忆,补齐未曾走过的路途。

还没有评论,来说两句吧...