文图:人在天涯

温州一带,神佛造像,常见的是泥土塑形或木头雕刻,且供奉于室内。用石头雕刻的神佛像,且成群展示于山崖石壁上,实不多见。2023年3月的某个周末,在温州某博物馆,见到一处展示资料,在某某村有摩崖造像。看实景模拟图像,形似云冈石窟之类的样子。更使得好奇心缠身。

于是,在一个周末,跟着导航,在山村里,在山谷中,在山路上,七弯八拐,终于到了导航定位的地方。

最显眼的是一睹围墙,围墙内散落几座房子,细看标识,是一处道教场所。“石胜道观”四字,为民国书法家王荣年所题。

张崇珍摄

道观坐南朝北,背靠山岭,翻过山岭,为一处水库。前望大罗山余脉,整大片整大片的岩石覆盖在山坡上,从山顶倾斜到山脚,甚是壮观。山脚下,一条溪流自西向东潺潺而过。

不见摩崖石像!

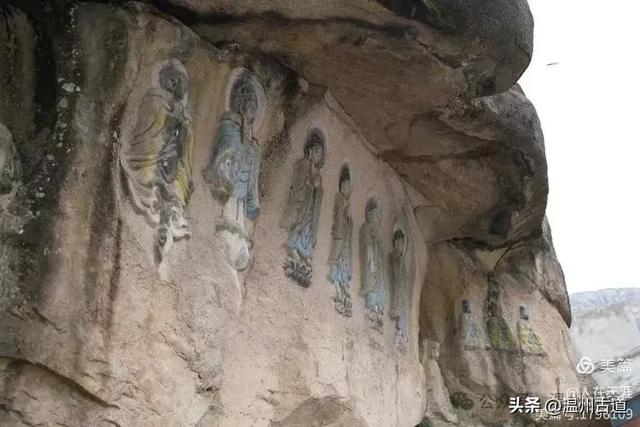

登门而入,沿台阶而上,到了最后一排房屋的一处山体,赫然一排石像。在这样的隐秘处,难怪可以从上个世纪的60-70年代保存下来,因为被房子挡住了,在门口,根本看不到。

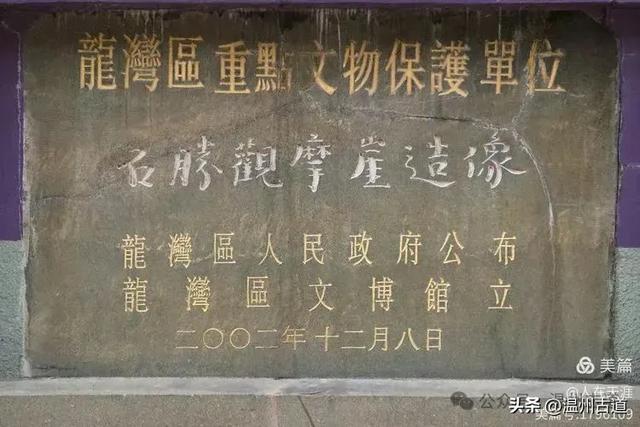

查阅龙湾区文物普查资料,有简要记载。现将有关“摩崖石像”的,摘录如下:

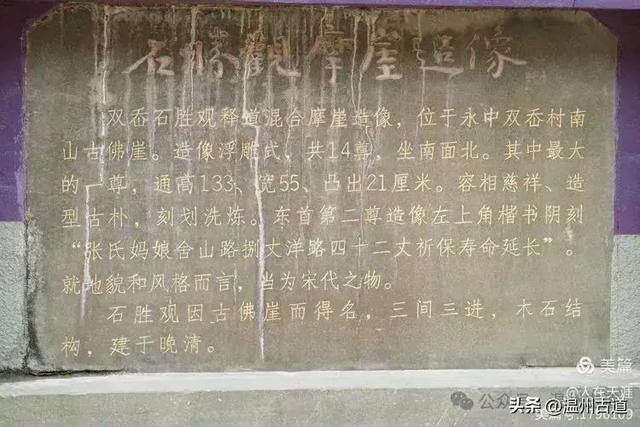

摩崖造像共十四尊,分为三组,皆坐南朝北,为佛、道混合造像群。最大的一尊,通高133厘米,宽55厘米,凸出21厘米。东首第一尊造像上角阴刻楷书“张氏妈娘舍山路捌丈洋路四十二丈祁保寿命延长”,共二十一字。第一组共4尊,为土地神和天、地、水三官(亦称三元);第二组共5尊,全为女性造像,而且丰满硕长,头梳螺鬓,胸饰璎珞,赤足垂莲踏朵,身着长裙,披云肩,头后有圆光;第三组共5尊,靠近女神的似为摩河目连,接着依次为药师佛、释迦摩尼佛、阿弥陀佛、地藏王菩萨。

此处石像,何时何人何缘,不见记载。暂且停止探究问底式的考古思维,反正不是天外之物,反正是人类所为,留些人类生存之“谜”,未尝不可!

途径温州机场大道,经常看到一条岔路,路牌写着“炮台路”。路过一回,见到一回,疑惑一回。难道小路深处真有炮台?

2021年的某一天,沿着炮台路小心翼翼地来到一个小山包底下。下车查看四周,北面浑浊的涛涛江水,为瓯江。一条石板台阶小路曲折上山,路口,赫然有块牌子,写着“龙湾炮台”。

龙湾炮台碑文:

龙湾炮台位于瑶溪镇龙湾村龙湾山,坐南朝北,原名温标右营龙湾炮台。始建于光绪九年(1883)。与乐清磐石“镇瓯炮台”隔江对峙,扼守江口,为近代温州军民抵御外侮的重要江防设施。

炮台依山而建,由三个炮堡组成。坐南朝北,南北直径、东西60米,南向出入。门楣上嵌楷书阴刻“龙湾炮台”石匾。炮台内呈腰鼓形,内设弹药库。中堡设阿姆司钢炮。东堡、西堡各设平安来福炮三尊。炮眼由内向外逐渐扩大,平面呈扇形。炮台采用黄泥石灰、细沙拌和逐层夯实填筑,非常坚固。抗战时遭日本战机轰炸,1990年修复。

沿着石板台阶北上,没走多远,一座门台矗立眼前,门楣上写有“龙湾炮台”,原来已经到目的地。

门台左右各一块石碑,标识此处身份。右边为“温州市重点文物保护单位 龙湾炮台 温州市人民政府一九八五年八月廿一日公布 温州市文物管理委员会立”。左边“龙湾炮台说明”。

登上炮台,映入眼帘的是一组古炮,锈迹斑斑,很有年代感。按照碑文的提示,找到中间的阿姆司钢炮,带有过去那个时代的威武,如今仅剩下摆设,供人凭吊往昔的辉煌。西堡的一尊来福炮上,赫然铸着带有身份标识的汉字,“炮长九尺二寸,重四千二百斤,膛口四寸八分,温标左营督铸”。

2007-2012年龙湾区第三次全国文物普查资料载:东堡的三尊平安来福炮,重九千余斤,口径八吋,射程六里;阿姆司钢炮,口径七吋,射程十六里。

东堡的来福炮面对东面的江口,正是东海沿着瓯江口进入瓯江的重要关口,所以在炮的配备上,比西堡面对北江面的炮更为重型武器。这是我的推测。

沿着炮口北向,眺望远处,正是乐清磐石方向。不知在对岸的哪个山坡上,留存着“镇瓯炮台”的遗址?

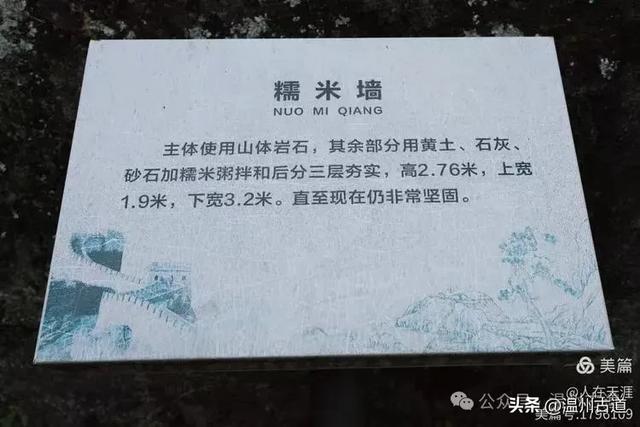

在尚无钢筋水泥的年代,用黄土、石灰、砂石、糯米粥拌和砌造的“糯米墙”,历经百余年的风雨涤荡,至今仍然坚固。二十多年前,我亲自体验过“糯米墙”的坚固难摧。2000年,因建环岛公路,山上百年前用糯米粥搅拌石灰砌造的“交椅靠”老祖坟需要让路迁移。本以为三两下可以拆完的老祖坟,着实费力费时的才拆个小部分。

夕阳下的百年炮台,静怡和煦。凭吊遗址,缅怀英烈,珍惜盛世!

还没有评论,来说两句吧...