阴山脚下,两千年前的草原帝国密码,在此被一一唤醒!步入匈奴历史博物馆的穹顶大厅,光线从高处倾泻而下,映照在鹰形金冠上——这顶黄金铸造的草原王权象征,仿佛仍在诉说着匈奴单于“引弓之国,控弦之士三十余万”的磅礴气势。

昭君博物院

作为世界唯一系统展示匈奴文明的专题博物馆,它用2600余件文物与沉浸式场景,撕开了中原史书对“匈奴”的扁平化书写,还原了一个纵横欧亚的游牧帝国真容。

一、金冠与弯刀:草原霸主的崛起密码

在“匈奴的兴起”展区,一尊头曼单于的塑像矗立于展厅。这位史书记载的首位匈奴统治者,目光如炬,手握象征权力的“权杖顶”——一具青铜雕琢的狼首。

考古证明,匈奴并非蛮荒之族:展柜中陈列的兽首青铜短剑、鎏金动物纹马具,其工艺之精湛丝毫不逊于同期中原器物。

兽首青铜短剑

最令人震撼的,莫过于“鹰顶金冠饰”的复制品(真品藏于内蒙古博物院)。金冠以雄鹰傲立狼羊搏杀纹的半球体为冠顶,下部黄金冠带浮雕虎马相争图案——草原弱肉强食的生存哲学,被熔铸进一顶王冠。它1972年出土于鄂尔多斯,被誉为“草原瑰宝”,代表着战国时期游牧民族贵金属工艺的巅峰。

鹰顶金冠饰(复制品)

二、长城两侧:冲突与交融的血脉史诗

“匈奴与中原”展区用一幅长达15米的汉匈关系年表巨幕,将两个民族的纠葛浓缩其中。从战国烽火到汉武北伐,从昭君出塞到北匈奴西迁,箭镞指向与丝绸纹路交织成一部动态史诗。

这里不仅有冰冷的战争:

一面“匈奴孩童练箭”的场景雕塑生动呈现游牧民族的生存训练。孩童眯眼挽小弓瞄准草靶,身旁父亲手把手教导——骑马射箭从不是天赋,而是草原生存的必修课。

更藏有温暖的融合:

“匈奴学习造车”微缩场景中,工匠们正用中原传来的榫卯技术改造车轮。

展柜中的一枚“汉匈奴栗借温禺鞮”铜印,则是南匈奴归附后汉朝授予的官印,胡汉双文篆刻,成为民族融合的实体见证。

三、毡帐与西迁:逐水草而生的文明之光

步入神道旁的室外展区,一座按1:1复原的穹庐式单于大帐赫然矗立。帐内铺兽皮、悬弓箭,中央火塘余烬犹温——这里不仅是单于理政之地,更是草原帝国的移动心脏。

最令人动容的是“北匈奴西迁”全景微缩场景:

公元91年,北匈奴骑士们驱赶牛羊,从阿尔泰山风雪中向西跋涉。驼队载着鎏金银壶、兽纹地毯等器物,这些在蒙古国出土的文物图片投影于背景墙,诉说着一个消失民族在欧亚大陆播撒的文化基因。

北匈奴西迁复原场景

四、青冢长歌:从昭君到中华民族共同体的千年回响

作为博物院的“精神地标”,33米高的昭君墓(青冢)在博物院正北巍然矗立。

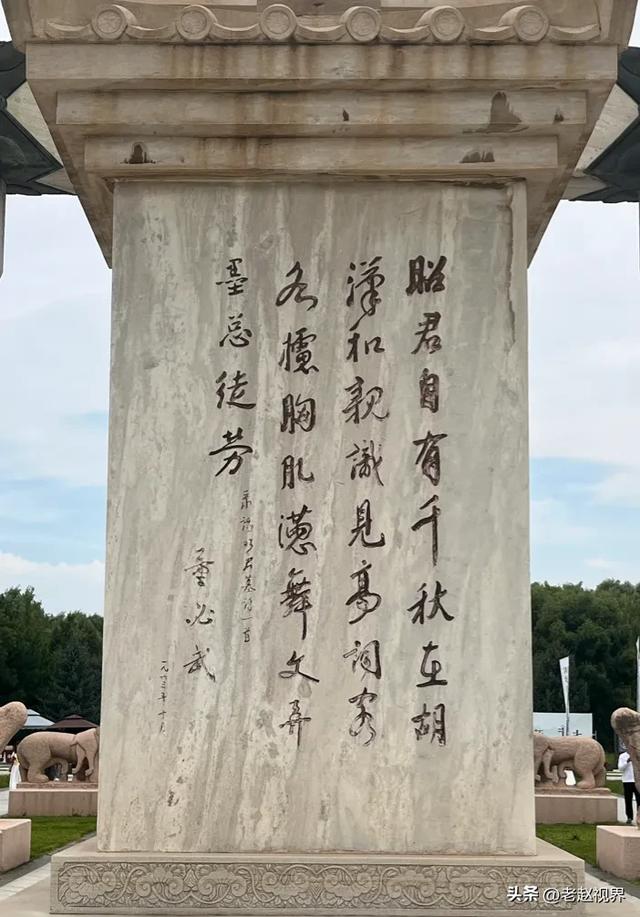

唐代杜甫“独留青冢向黄昏”的诗句镌刻其侧,而1963年董必武所题“昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高”则点明其当代价值。

博物院更以创新形式活化历史:

昭君出塞5D影院通过全息技术再现长安至草原的征程,风沙扑面、马蹄声碎,观众随昭君凤辇亲历这场改写民族关系的和亲之旅。而神道旁高达4米的和亲铜像——汉家女子与匈奴单于并驾齐驱,双马低语——成为游客争相合影的和平象征。

夕阳掠过单于大帐的金顶,我在“北匈奴西迁”微缩场景前驻足良久。西迁骑士们凝固在风雪中的背影,与展厅出口处“各民族交往交流交融”的红色标语形成奇妙对话。

两千年前从阴山驰骋至多瑙河的匈奴人或许未曾想到,他们的金冠箭镞、毡帐马车,最终汇入了中华文明的浩荡长河——而这座博物馆,正是这条血脉的“基因库”。

#呼和浩特##呼和浩特头条##呼和浩特身边事##呼和浩特旅游##呼和浩特旅游攻略##昭君博物院##昭君出塞##王昭君##汉匈和亲#

还没有评论,来说两句吧...