坐标沈阳,外地人来沈阳旅游,品尝辽菜。一吃一个不吱声!

推开鹿鸣春那扇厚重的大门,仿佛跨进了一部辽菜的活态史书。门楣上“鹿鸣春”三个鎏金大字在暖光里泛着温润光泽,落款是1929年的笔迹,百年风雨在这三个字里沉淀出沉甸甸的分量。

同行的外地朋友刚还在念叨“东北菜不就是量大实在吗”,可当一道道辽菜陆续上桌以后,看惯了网红餐厅浮夸装潢的北京美食家,忽然就收了声。他不会想到,接下来这顿饭,会让他彻底陷入“好吃到说不出话”的境地——毕竟在鹿鸣春,“一吃一个不吱声”从不是夸张,而是食客们最真实的反应:不是没话说,是好吃到根本腾不出嘴说话。

鹿鸣春的故事,得从奉天城的烟火气里说起。1929年,河北人王老板在沈阳南市场附近开了家鲁菜馆子,取《诗经》“呦呦鹿鸣,食野之苹”之意,定名“鹿鸣春”。彼时的奉天已是东北重镇,南来北往的商客、文人汇聚于此,王老板凭借凭鲁菜技法与东北物产的功夫菜,让饭店很快在城里站稳脚跟。

王莆亭大师与刘敬贤大师

到了上世纪三四十年代,鹿鸣春已是名流雅集之地,张学良、于右任等都曾是座上宾,一道“葱烧海参”不知让多少人放下身段,只顾着埋头品尝,哪还有闲心高谈阔论。

辽菜泰斗刘敬贤与辽菜熏酱卤传承人吕建亭

时光流转,百年老店也需薪火相传。

如今鹿鸣春的掌舵人是张春海,这位对辽菜有着深厚情结的传承人,接手后始终坚守“守正创新”的理念。

现任鹿鸣春饭店老板张春海先生

他深知老字号的根在手艺里,更在人心上,不仅完整保留了老师傅们的传统技法,还在细节处注入新的巧思——比如为老菜谱里的经典菜配上更贴合现代审美的餐具,在保留年代感的同时增设更舒适的座椅,甚至亲自带着团队走访东北各地,挖掘快要失传的民间食材。

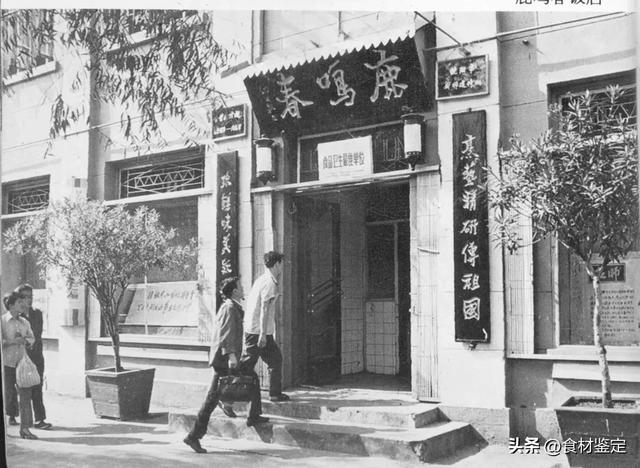

老照片

正是这份对传统的敬畏与对时代的呼应,让鹿鸣春在他接手后愈发红火,不少外地食客更是专门打飞的来赴这场味觉之约。

厨师培训班

说鹿鸣春是辽菜的“根”,一点不为过。东北菜不等于辽菜,辽菜是东北饮食文化的集大成者,而鹿鸣春正是这门菜系的发源地与传承者。上世纪80年代,这里诞生了中国第一批辽菜大师,他们总结东北烹饪精髓,确立了“一菜一法,百菜百味”的辽菜体系——既有山珍海味的精致,又不失东北大地的豪迈。如今走进后厨,还能看到老师傅们用着传了三代的铜锅、铁铲,那些被手温磨得发亮的厨具,藏着辽菜最本真的密码。也正因如此,这里的每道菜都带着让人“闭嘴”的魔力:当味蕾被极致的鲜香包裹,所有的评价都会变成下意识的吞咽和加快的筷子。

朋友刚落座就被周遭的环境勾了魂。墙上挂着泛黄的老照片,有1950年代鹿鸣春扩建时的场景,有老师傅们在后厨颠勺的身影;时光仿佛在这里打了个盹,百年岁月都变得可触可感。这样的环境里,连说话都不自觉放轻了声音,只等着美食登场。

鹿鸣香鸡

“先尝尝这道鹿鸣香鸡。”服务员端来的白瓷盘里,整鸡卧在琥珀色的卤汁里,油亮的鸡皮上泛着细密的光。

鹿鸣香鸡

朋友夹起一块鸡腿肉,刚入口眼睛就亮了——卤汁的咸鲜里裹着一丝若有若无的酒香,肉质紧实却不柴,轻轻一抿就脱骨。他本来还想点评几句,可嘴里的肉还没咽完,第二筷子已经夹了起来,嘴里只能发出“唔唔”的赞叹。这道菜是鹿鸣春的镇店之宝,百年配方从不外传,选用的是散养一年的笨鸡,用老汤卤制六小时,出锅前还要刷上一层秘制香油,难怪连不爱吃鸡肉的人都忍不住多夹几筷,哪还有空说话?

葱烧海参

话音未落,葱烧海参端了上来。海参卧在浓稠的酱汁里,每一根都饱满得像要涨开,葱段金黄透亮,酱汁在灯光下泛着油光。朋友学着老食客的样子,用勺子舀起海参和葱段,连带着酱汁拌进米饭里。

葱烧海参

第一口下去,他嘴里的米饭还没嚼完,就忙着竖起大拇指,嘴里“呜呜”作响,大概是想说“太鲜了”。辽菜的葱烧海参讲究“葱香入参,参鲜融葱”,鹿鸣春的老师傅选用渤海湾的刺参,先用高汤煨足八小时,再用铁岭大葱炸出葱油,最后让海参均匀裹上酱汁,鲜、香、浓、厚在舌尖层层绽放,这时候任何语言都是多余的,唯有埋头猛吃才能不辜负这般美味。

闻名遐迩的溜肉段

溜肉段上桌时,盘子里还冒着热气。金黄的肉段裹着薄脆的面衣,咬下去“咔嚓”一声,内里的猪肉嫩得流汁,咸鲜汁适中,裹得每一块肉段都油亮诱人。朋友一边吸着被烫到的舌头,一边停不下筷子,刚才还想比较南北口味的话,早被嘴里的鲜香堵了回去。“这比我在南方吃的糖醋里脊有劲儿多了!”这话刚说完,他又赶紧夹起一块塞进嘴里,生怕多说一个字就耽误了品尝。辽菜的溜肉段讲究“外焦里嫩,汁明芡亮”,鹿鸣春的师傅坚持“现切现腌,现炸现溜”,肉段要切得大小均匀,面衣要薄到能看见肉色,炸制时需“两炸两捞”,才能外酥里嫩,难怪能成为桌桌必点的经典,让食客只顾着往嘴里送,哪还有功夫闲聊。

爆肚

爆肚上来时,朋友正被溜肉段的外焦里嫩勾得胃口大开。一盘白瓷盘里,肚丝切得细如发丝,配着翠绿的香菜和鲜红的辣椒油,汤色清亮却香气扑鼻。他小心翼翼地夹起一筷子,肚丝在唇齿间脆嫩弹牙,麻酱的醇厚、辣椒油的香辣、香菜的清爽,混着肚丝本身的鲜,瞬间在嘴里炸开。

“这爆肚比北京的还清爽!”他忍不住惊叹,可话刚说完,又赶紧夹了一大筷子,生怕这股鲜劲溜走。辽菜的爆肚讲究“火候急,刀工细”,鹿鸣春的肚丝要在沸水锅里“三焯三过”,既要去净腥味,又不能失了脆嫩,最后淋上用麻酱、腐乳、韭菜花调的秘制酱料,一口下去,满是老沈阳的烟火气,此刻能做的,就是让筷子和嘴巴保持高速运转。

干炸丸子

干炸丸子刚出锅,就被端到桌上。金黄的丸子像一颗颗小元宝,堆在盘子里油光锃亮,撒上的椒盐粒闪着白星。朋友捏起一个,烫得在手里来回倒腾,吹了半天才敢放进嘴里。肉香混着椒盐的咸香在嘴里弥漫,丸子外酥里软,内里还能吃到细碎的肉粒,越嚼越香。

馅料竟然有酸菜

“这丸子里好像有股特别的香味?”他好奇地问,可没等服务员回答,又塞了一个进嘴里,嘴里鼓鼓囊囊地说不出完整的话。服务员笑着解释,老师傅做丸子时会加一点东北的酸菜末,既能解腻,又能提鲜,这是鹿鸣春传了百年的秘诀。这样的美味,哪还有空等答案,先吃够了再说。

三椒腰片

三椒腰片上桌时,红彤彤的一盘看着就够劲。青花椒、红辣椒、野山椒在热油里激出香气,腰片切得薄如蝉翼,在辣椒堆里若隐若现。朋友平时不爱吃腰子,怕有腥味,可这盘腰片的香气实在诱人,他犹豫着夹起一片。入口先是花椒的麻,接着是辣椒的辣,最后是腰片的嫩,竟然一点腥味都没有。他眼睛瞪得溜圆,想说“太绝了”,可嘴里的腰片还没嚼完,手已经又夹了一片,只能用眼神表达惊叹。原来辽菜处理腰片有“三去”秘诀:去膜、去筋、去血水,再用花椒水浸泡半小时,难怪能做到“嫩而不膻,麻而不燥”,让人只顾着感受舌尖的刺激,彻底忘了说话这回事。

最后端上来的家炖偏口鱼,让整桌人都静了下来。巨大的瓷盆里,偏口鱼卧在特制盘子里,鱼皮完整,鱼肉雪白,汤里飘着姜片和葱段,简单得近乎朴素。朋友舀起一勺汤,抿了一口就愣住了,鲜得像是把整片海都炖进了汤里。他默默地盛了小半碗鱼肉,就着米饭慢慢吃,连咀嚼都变得轻柔,仿佛怕惊扰了这纯粹的鲜味。这道菜用的是渤海湾的片口鱼,只加姜片、葱段和东北的大豆油,慢火炖足四十分钟,靠的就是鱼本身的鲜味,难怪老沈阳人说“鹿鸣春的家炖鱼,鲜得能把舌头吞下去”,这时候任何话语都是打扰,唯有沉默地品尝,才是对这份美味最大的尊重。

吃到最后,满桌菜肴只剩下空盘,朋友捧着肚子靠在椅背上,半天没说出话来。不是不想说,是刚才吃得太投入,此刻连说话的力气都快没了,只能用满足的叹息代替所有评价。窗外的沈阳南市场依旧车水马龙,让人忽然懂了为什么鹿鸣春能在张春海的打理下愈发兴旺——这里的菜,没有花哨的摆盘,没有奇特的食材,却把东北的山珍海味、市井烟火,都炖进了一羹一汤里,让每个来这儿的食客,都心甘情愿地被美味“堵”住嘴巴,在沉默里感受辽菜最本真的魅力。

离开时,朋友望着“鹿鸣春”的牌匾,终于攒够力气说了句:“原来‘一吃一个不吱声’是真的,好吃到没空说话啊。”想来也是,百年老字号的底气,从不在吆喝声里,而在每一口让食客“不吱声”的滋味里——那是时光熬出的鲜,是匠心炖出的香,是一方水土最动人的味觉记忆,让所有语言都黯然失色。

还没有评论,来说两句吧...