7月30号,130名来自全国各地的游客,带着满脸期待的孩子,穿着统一服装,踏上云南的美好旅途。梦想中的山清水秀、悠闲假期,结果却在服务区被晾了六个小时,这体验真是够魔幻。更气人的是,这还不是那种几十块、几百块的低价团,而是货真价实的高收费,票子分明都交了,为啥成了冤大头?天底下哪有这样“戏耍”游客的生意,这得多厚的脸皮才能玩儿得出来!

原来,闹剧的导火索来自“车费没结”。司机斩钉截铁不发车,说旅行社根本没付钱,所有成本都让他兜着。如果说司机是受害者,他罢工算自保;游客更冤,当着烈日烘烤的“耗材”,用真金白银换来的只能是6小时晒太阳,还要不断央求,简直跌份到家!换作你我,谁能不怒火中烧?

电话打遍了旅行社,导游、监管部门也全叫来了,“帽子叔叔”来了都没用,司机一句“不给钱就是不走”,把大家怼得四仰八叉。结果呢?协商无果,一群游客像丢包袱一样被扔在坝子里曝晒。这种落魄感,比一路拉进“购物天堂”塞给你假玉镯还崩溃。谁说花高价不会踩雷?这套路玩的,就是让你感到绝望。

云南这种事不是第一次,戏码早演过好多回。张家界也是同样“经典剧情”:160位老人抱团出游,最终被司机丢路边,还是因为没讨到运输费。甚至油钱也扣留,连大巴临时加油都没人管。旅游市场怎么沦落到这步田地?旅行社层层转包,到了最底端,资金扯皮、责任全推,结果只有善良的普通人被“收拾”得明明白白。

许多导游私下劝告,“最好别报团,尤其是云南”。如今信息爆炸,网上订门票、做攻略简直比烧泡面还快。自驾游自由还省心,不必面对导游满嘴跑火车、眼睛只盯着游客钱包,恨不得一张脸分十只手去撬你的消费欲。想买纪念品?想进什么“玉石博物馆”?其实全是套路。导游为赚提成专注带货,有些二流货色恨不得糊你脸上接着卖,游客从主角秒变冤大头。

有人或许会说,行业内卷竞争大,导游和旅行社挣辛苦钱。但难道就可以理所当然地恶心顾客?一次次的“翻脸不认人”,得罪的可不是“倒霉蛋”这一个,口碑一年年塌方,信任一点点消耗。现在年轻人看到“跟团游”三个字就直接跳过。谁愿意花钱买难受?再美的景点,也经不起这样败坏风气的糟蹋。

这次130位游客的遭遇被曝光后,云南文旅形象直接“跪了”。网友纷纷留言,诚信一旦丢光,到哪儿都只能听到负面故事。以往云贵高原是人们心中的诗和远方,如今只剩槽点和愤怒。旅游业再这么“吃相难看”,资源再好都救不回来市场。真要让喜欢旅行的人在朋友圈集体“照妖镜”似的吐槽,未来还有谁敢组团捧场?

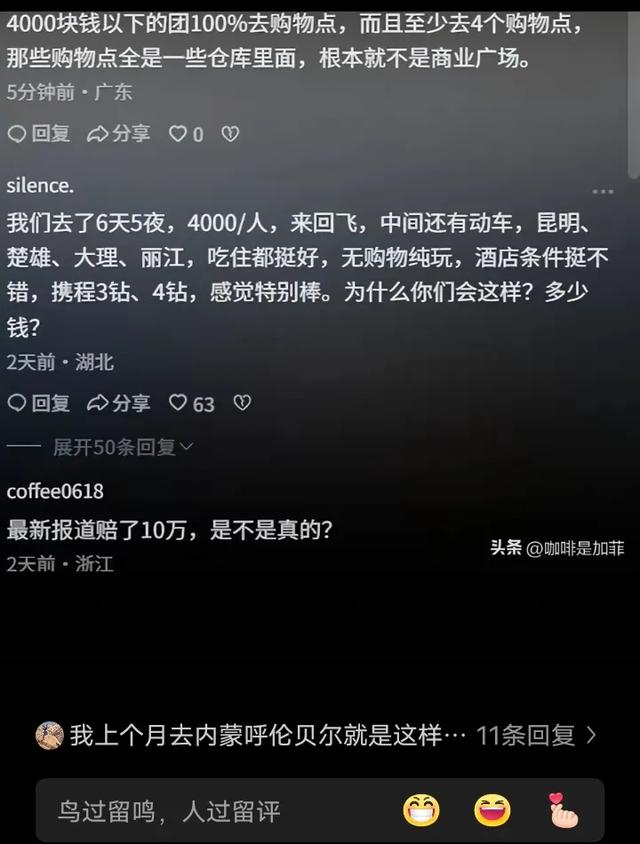

最搞笑的是,无论价格高低都难逃陷阱。低价团明摆着“杀猪盘”,高价团外壳光鲜,骨子里套路一点不少。“我们不是缺钱,是缺好服务”,游客在直播间发声,无可奈何又精神憔悴。疫情几年,文旅行业本应痛定思痛,结果某些圈里人反手再整幺蛾子。蒙骗消费者图短利,最后毁掉了一个行业的根基。

很多朋友问:难道没有办法杜绝?监管在干嘛?每年舆情满天飞,风头过后依旧故态复萌。有能力的都已经改走高铁、自驾游,全凭自己做主。只要市场乱象一天不治理,熟悉的尬局、套路、甩锅游戏就轮番上演。到最后,热情和选择一起降温,花再多钱也不如自己策划来得舒服。

这件事给我们的教训,别太相信“高价团”的招牌,也别指望行业自净。多留心真实评价,找官方渠道,重要的行程提前做好备案预案。最重要的,大环境不破局,还是多保持警惕。毕竟,现代人的旅游梦本该自由又美好,而不是成为谁的敛财工具,更不该任人命运之手随意拨弄。别再拿消费者当傻子了,否极泰来总得有人先觉醒!

还没有评论,来说两句吧...