晨雾漫过昌江水面时,青灰色的窑砖拱门正淌着露水。“三闾古栅”四个斑驳的大字在晨光里渐显轮廓,木质栅门“吱呀”转动的声响划破寂静——这是清朝光绪年间的某个清晨,守栅人推开了三闾庙古街通向码头的第一道门。百年后的今天,栅门的木纹里仍嵌着江水的气息,青石板缝隙间,似乎还能听见当年挑夫们沉重的脚步声。

这座由窑砖砌成的拱门,像位沉默的老者,见证着码头的兴衰。穿街而过的商客们总习惯在此整理行装,再踏过青石板上模糊的商号,走向水边。“陶舍重重倚岸开,舟帆日日蔽江来。”悬挂在景德镇御窑厂的一幅老照片,不仅再现了当年景德镇陶舍林立、舟帆蔽江的生动场景,也描绘了通江达海三闾庙码头的繁忙日常。

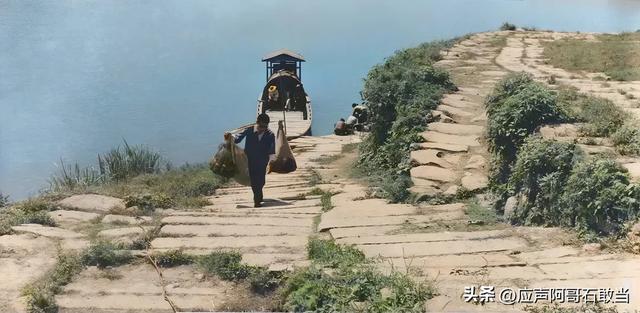

三闾庙古码头(历史照片修复)(照片由三河村委会历史文化研究人应赞阳提供)

花岗岩条石铺就的码头,在百年间被无数脚印磨得发亮。道光年间的《严禁义渡滋弊》石碑虽已残缺,却仍倔强地立在岸边,碑文里藏着当年渡口的秩序与繁华。木排如青色长龙顺江而下,渔船载着晨捕的收获溯水而上,货船首尾相接,跳板在水面与岸堤间架起流动的桥。商贩的吆喝、纤夫的号子、船工的号子与江水的涛声交织,成了三闾庙最鲜活的背景音。

1949年4月29日的晨光里,13只渡船载着解放军战士,在昌江的浪涛中划出坚定的弧线。从三闾庙码头到对岸的里市渡,这段曾见证无数商贸往来的水路,此刻成了迎接新生的通道。船桨搅动的不仅是江水,更是一个城市崭新的开端。

如今,江风仍在“三古栅”的拱门下穿行,码头的条石上覆着薄薄的青苔。那些木排、货船与号子声虽已远去,但当指尖触碰到石碑的斑驳,耳畔似乎仍能响起百年前的涛声,以及那扇木质栅门“吱呀”转动的回响——那是三闾庙刻在时光里的记忆,从未随江水远去。

(来源:魅力昌江)

还没有评论,来说两句吧...