壶口观瀑记

——三秦大地见闻之二

作者:黄企生

车过吕梁山麓,远远便听见一种沉闷的轰鸣,像大地深处的心跳,随着盘山公路的蜿蜒逐渐清晰。

导游说,那是黄河在壶口的呼吸。

当终于站在观景台边缘,视线穿过蒸腾的水雾,忽然懂得何为未见其形,先闻其声的壮观。

眼前的黄河,早已不是地理书上的符号,而是一条活着的巨龙,正以雷霆万钧之势,在晋陕峡谷间演绎着大自然的史诗。

一、初见:惊雷落深谷。

还未靠近瀑布,裤脚已被飞溅的水雾打湿。

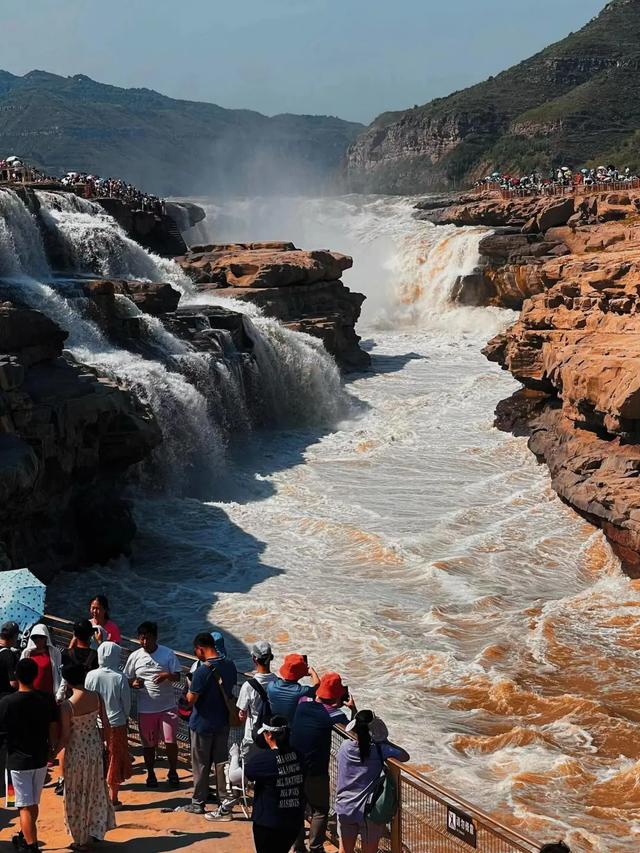

顺着人群的目光望去,宽阔的黄河水流至此处,突然被两岸峭壁束成一束,如天神巨壶倾泄,猛地砸向三十米下的龙槽。

刹那间,黄浪翻滚着、撕扯着、撞击着,激起的水花在阳光下折射出碎金般的光芒,又瞬间被卷入下一轮奔腾。

那声音绝非"轰鸣"二字可概括:

是千军万马踏破关隘的怒号,是远古巨兽挣脱枷锁的咆哮,是千万年时光在岩石上刻下的叹息。

站在观景台边缘,脚下的土地竟微微震颤,仿佛整座山都在回应黄河的呼唤。

同行的老者指着崖壁上的蜂窝状岩石感叹:

“你看这石头,被水凿了多少年?”

细看才发现,坚硬的岩石上布满深浅不一的凹坑,有的被旋成光滑的圆洞,有的则像被巨斧劈过般参差。

导游说,这“十里龙槽”便是黄河用柔弱之水,在坚硬的秦晋大峡谷中切割出的奇迹。

水流最急处,浪花如沸腾的岩浆翻涌,而稍缓处,又似铺展开的黄绸,在阳光里泛着温润的光泽,刚柔相济,恰是黄河最动人的姿态。

二、凝视:从自然到文明。

沿栈道下行至瀑布侧面,水雾愈发浓重,连呼吸都带着湿润的土腥气。

此处可见河水如何从平缓处骤然收紧,像被一只无形的手攥住,猛地向下翻卷。

有胆大的游客伸手去接飞溅的水珠,指尖触到的却是带着力量的冲击,仿佛能感受到水流穿越黄土高原时裹挟的泥沙与故事。

这时才真正读懂“黄河之水天上来”的意境。

遥想这河水从巴颜喀拉山的冰雪中发源,汇聚万千溪流,穿越峡谷险滩,一路奔袭至此,竟积蓄了如此磅礴的力量。

它裹挟着黄土高原的泥沙,也承载着华夏文明的密码:

岸边的窑洞、崖上的古渡、滩头的纤绳遗迹,都在诉说着人与河相依相生的岁月。

难怪古人会在此祭祀河神,这奔腾的水流里,本就藏着民族的图腾与信仰。

站在瀑布对岸的山西境内回望,对岸陕西的山峦在水雾中若隐若现。

一条黄河,划分了两省,却也联结了两岸。

岸边的游客里,有白发苍苍的老者对着瀑布静默伫立,有孩童在水雾中奔跑嬉笑,有年轻人举起相机定格瞬间。

无论来自何方,此刻都被同一种力量震撼,那是自然的伟力,也是文明的共鸣。

三、沉思:流动的精神图腾。

暮色渐浓时,瀑布披上了一层朦胧的金纱。

水流的轰鸣似乎柔和了些,却更显深沉。

望着那永不停歇的奔涌,忽然想起导游说的故事:

曾有村民将一头猪投入上游,待其从下游捞出时,皮毛竟被水流完全剥去。

这看似残酷的细节,却道尽了黄河的力量,它能摧毁,更能塑造。

这不正是中华民族的隐喻吗?

五千年历史中,我们曾如黄河遇阻般历经磨难,却始终像这壶口的水流,于绝境中积蓄力量,在狭窄处迸发势能。

那些冲刷岩石的浪花,多像无数先辈的身影;

这奔腾不息的流向,恰是文明从未中断的证明。

岸边的石碑上刻着“民族之魂。”

此刻才明白,这四个字不是空洞的口号,而是黄河与民族共同写就的誓言。

离开时,最后回望壶口:

暮色中的瀑布已化作一道模糊的金红色剪影,轰鸣却仍在耳畔回响,像大地的心跳,也像血脉的奔涌。

我知道,此后无论走到哪里,都会记得这一天:

在黄河转弯的地方,我触摸到了自然的脉搏,也读懂了一个民族的坚韧与力量。

这奔涌的河水会继续向前,而它在我心中刻下的震撼,也将如黄河般,永远奔流不息。

还没有评论,来说两句吧...