我与西藏杏黄兜兰的邂逅

周汉荣

在岁月长河的深处,总有一些瞬间如熠熠星辰,照亮生命的旅程。1988年春节后,高原山地作战适应性训练开训,在印控我固有领土的边境线上,我与战友们如往常一样,负重60余斤,进行五公里体能拉练。边境的风,凛冽而干涩,刮过脸颊,似要将一切柔软都剥离。

我们的拉练的路线,崎岖而蜿蜒,途经海拔5千多米的雪线、海拔4千多米的流石坡,有映山红灌木区、杜鹃花乔木区,有海拔2千多米的多石草坡、高原草甸。我们的拉练路线,可谓是“一山有四季,十里不同天”。远处的山峦,像是沉默的卫士,冷峻地注视着。脚下排水性极好的土石坡,布满了岁月的痕迹,碎石与尘土在我们的脚步下发出沙沙的声响,仿佛在诉说着边境的沧桑。

就在路过这个土石坡时,在不经意间的一眼,我和拉练的战友,邂逅了国家 一级濒危物种——西藏杏黄兜兰。起初,只是一抹若有若无的淡黄,在这单调而荒芜的土石坡上,显得格格不入,却又有着一种难以言喻的吸引力。

我们怀着好奇与敬畏,缓缓走近。那竟是几株杏黄兜兰,它们从土石的缝隙中顽强地探出头来。叶片修长而厚实,泛着温润的光泽,像是被大自然精心打磨过。每一片叶子都努力地伸展着,似乎在与这恶劣的环境抗争。

而花朵,更是让人惊艳到屏住呼吸。那花瓣,犹如最上等的丝绸,柔软且散发着迷人的光泽,金黄的色泽纯净而浓烈,恰似高原上最炽热的阳光倾洒其上。花瓣的纹理细腻而清晰,仿佛是大自然用最纤细的笔触精心勾勒。唇瓣圆润而饱满,像是一只微微张开的精巧小口袋,带着几分俏皮与神秘。

在这贫瘠的土石坡上,它们孤独却骄傲地绽放着。周围的土石粗糙而坚硬,与它们的柔美形成了鲜明的对比。它们像是一群误入凡间的仙子,在这艰苦的环境中,依然保持着那份与生俱来的优雅与高贵。

我和战友们都被眼前这一幕深深震撼。在这片我们为之守护的土地上,杏黄兜兰的出现,如同一份来自大自然的珍贵馈赠。它们在这高寒、贫瘠的边境顽强生长,不畏狂风的肆虐,不惧烈日的炙烤,这份坚韧与顽强,与我们戍边战士又何其相似。

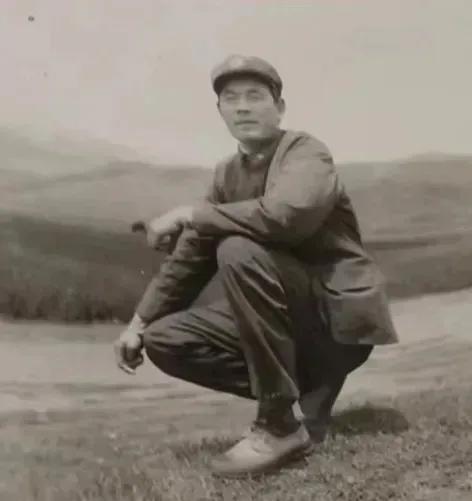

我蹲下身子,轻轻凑近一株杏黄兜兰。它散发着一股淡淡的、若有若无的香气,那香气混合着土石的质朴与阳光的温热,直沁心脾。我仔细端详着它的每一个细节,那小小的花蕊,像是藏着无数的秘密;那微微颤动的花瓣,在微风中轻轻摇曳,似在向我们诉说着生命的不易与坚强。

战友们也围拢过来,眼中满是惊叹与敬意。在这寂静的边境,没有人说话,只有风在耳边低语,像是在为这一场奇妙的邂逅伴奏。我们静静地伫立在土石坡旁,望着这片在风中轻轻颤动的杏黄兜兰,心中涌动着复杂的情感。

在这片远离家乡的西藏错那边境,杏黄兜兰成为了我们心灵的慰藉。它让我们感受到了生命的顽强与美好,也让我们对这片土地有了更深的情感。我们深知,自己守护的不仅仅是祖国的领土,更是这片土地上每一个珍贵的生命。

我不禁想起家乡的种种。在千里之外的故乡,此刻或许正是绿树成荫、花香四溢的时节。亲人们在熟悉的土地上忙碌着,过着平凡而又温馨的生活。而我,却在这遥远的边境,守护着祖国的边疆。杏黄兜兰的出现,让那份潜藏在心底的乡愁,如潮水般涌上心头。

在1984年10月至1989年8月那漫长的戍边岁月里,夜晚的星空是我们最亲密的伙伴。无数个夜晚,我躺在冰冷的帐篷、漏着寒风的木板子营房里,望着满天繁星,思绪飘向远方的家乡。我想念母亲做的饭菜,想念父亲温暖的笑容,想念儿时与伙伴们在田野间嬉戏的场景。而杏黄兜兰,在这样的夜晚,也会在我的梦中绽放,它们那金黄的色彩,照亮了我心中的思念之路。

随着时间的推移,我们在每次拉练或巡逻,杏黄兜兰成为了这个地域中特殊的标志。每次看到它们,我们心中便涌起一股莫名的亲切感与力量感。它如同老友,默默地陪伴着我们,见证着我们在这片土地上的日日夜夜。

1989年8月,我退役回到原籍安置工作后,邂逅杏黄兜兰一事,虽已过去了37年,但仍记忧新。前天,我在抖音百科中,无意之中看到了对一级濒危物种——杏黄兜兰的介绍,让我又想起了在西藏错那高原体能拉练和边境巡逻的那段岁月,于是就写下了这篇纪实小文,向仍守护杏黄兜兰——植物界大熊猫的雪域高原军人致以崇高的敬礼!

(注:本文插图均来自网络)

作者简介:

周汉荣:在山村握过锄头,在西藏边防扛过枪,在政法系统工作至2024年3月退休。爱好中国汉字,曾有拙作在《解放军报》《战旗报》《西藏日报》《拉萨晚报》等报刊发表。座佑铭:机遇加努力等于成功。

作者:周汉荣

还没有评论,来说两句吧...