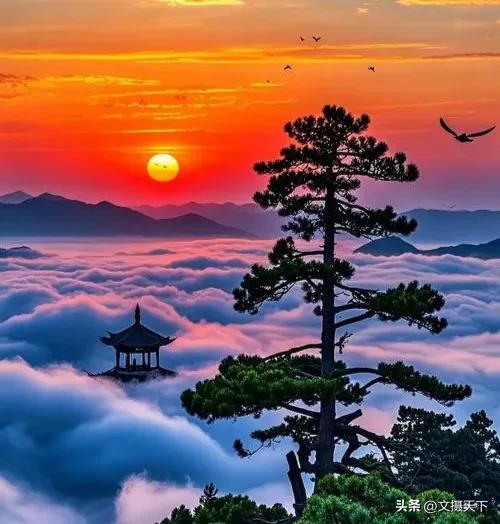

云海是一种特殊的自然云景,摄影二十多年来,爬高山走峡谷,亲秘接触,终于找到了你其中的秘密。

一、山谷与盆地的地形,具有云海形成的“聚云效应”

地形封闭性:山谷、盆地等低洼地区三面环山,地形封闭,空气流动受阻。当湿润气流从河流或湖泊方向吹来时,被山脉阻挡后被迫抬升,在山谷内聚集。

逆温层形成:在晴朗无风的夜晚,地面通过长波辐射迅速冷却,近地面空气温度降低,形成下冷上暖的逆温层。这种温度结构抑制了空气的垂直对流,使云层在山谷内稳定维持。

典型案例:在雨后常常会看到云海,特别是黄山、庐山等名山云海频发,正是因为其山谷地形利于水汽聚集,且夜间逆温层明显。

二、水汽条件:湿润气流的水汽,具有云海形成的“水源保障”

水汽来源:云海形成需要充足的水汽供应,通常来自海洋、湖泊或河流。沿海地区受海风影响,水汽丰富;内陆地区则依赖河流蒸发或植被蒸腾。

湿度阈值:相对湿度需达到90%以上,空气接近饱和状态,水汽才能凝结成云。南方在梅雨季节、北方在雨后初晴时,空气湿度大,云海出现概率高。

水汽输送:地形抬升作用会进一步增加空气湿度。湿润气流沿山坡上升时,温度降低,水汽凝结形成云雾。

三、冷却与凝结的温度,具有云海形成的“触发点”

辐射冷却:晴朗无云的夜晚,地面通过辐射散热迅速降温,近地面空气温度随之下降。当空气温度降至露点以下时,水汽凝结成小水滴,形成云雾。

温度垂直分布:逆温层的存在使云层稳定。若夜间逆温层较厚,云层会紧贴地面;若逆温层较薄,云层可能稍高于地面,但仍保持水平扩展。

季节差异:冬季气温低,空气饱和水汽压小,云海更易形成;夏季则需依赖特定天气条件(如雨后)。

四、静稳天气的大气,具有云海形成的“保护罩”

风速条件:云海形成时,近地面风速通常小于2米/秒。微风或无风状态可防止云层被吹散,维持其稳定性。

气压场特征:高压系统控制下,大气垂直运动弱,云层不易被破坏。秋冬季受大陆高压影响时,云海出现频率较高。

湍流抑制:逆温层通过抑制湍流,减少云层内部的混合作用,使云海保持平整如镜的外观。

五、云海的形成,从水汽到云海的“蜕变”过程

水汽聚集:湿润气流在山谷或盆地内聚集,相对湿度逐渐升高。

冷却凝结:夜间辐射冷却使空气温度降至露点以下,水汽凝结成微小水滴或冰晶。

云层扩展:在静稳天气和逆温层作用下,云层水平扩展,覆盖整个山谷或盆地。

日出消散:太阳升起后,地面温度升高,逆温层被破坏,云层逐渐抬升并消散。

六、影响云海形成的特殊因素

海拔高度:高山之巅因气温低、水汽易凝结,云海出现频率更高。

植被覆盖:茂密植被通过蒸腾作用增加空气湿度,利于云海形成。

人类活动:城市热岛效应可能改变局部温度分布,影响云海形成条件。

还没有评论,来说两句吧...