晨光初现,渌江书院青砖黛瓦间已有三五游人驻足;各个捡瓷点前,早已围上远道而来的游客;街头巷尾的早餐摊位前,天南海北的游客正学着本地人要来一盘“锅气十足”的醴陵炒粉,市井烟火中升腾起这座千年瓷都的文旅新图景。

从陶瓷、烟花到炒粉、小炒肉,从渌江书院到陶瓷谷,曾经属于醴陵人日常生活的普通元素,如今在社交媒体上被赋予了“网红标签”,成为撬动醴陵文旅产业高质量发展的支点。40年的历程中,醴陵从默默无闻的湘东小城到破圈的“网红IP”,这一转型的背后,是一场历史积淀、资源整合与时代机遇交织的系统性变革。

资源活化:从文化富矿到城市品牌

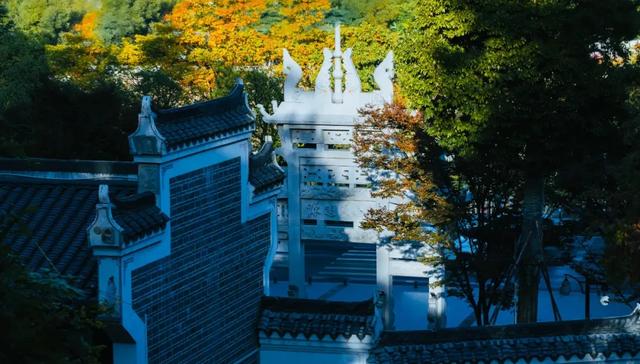

醴陵拥有各类文旅资源近2000处,现有国家4A级旅游景区芋园文化旅游景区和渌江书院文化旅游区,还有醴陵窑、醴陵瓷谷、新世纪陶瓷艺术馆、清水湾畔景区等8家3A级旅游景区。

(渌江书院)

(芋园文化旅游景区)

拥有如此多资源的湘东小城,如何将资源优势转化为引客入醴的城市魅力?醴陵的答案是:深度挖掘陶瓷、红色文化、自然人文三大核心资源,打造全域旅游格局。

(中国陶瓷谷)

(状元洲)

中国陶瓷谷、醴陵窑等20余个“国字号”“省字号”工业旅游品牌,将醴陵陶瓷从泥土到艺术的完整工艺流程转化为可体验场景;国家一级博物馆醴陵市博物馆传承挖掘本土的红色文化和陶瓷文化,推动文化的多样性和融合性发展;千年文脉的渌江书院,人文氤氲的状元芳洲,一同构建起“山水洲城”的立体文化空间;李立三故居、耿传公祠等革命文化遗址,串联起红色旅游的城市脉络;以“醴北人家”等为核心的生态休闲旅游,则展现了醴陵乡村的田园诗画。

(国光瓷厂旧址)

(群力瓷厂旧址)

随着陶瓷产业的发展,醴陵工业硬实力也正逐步转化为文化软实力,“陶瓷+文旅”的内涵日益丰富。今年7月,醴陵国光瓷厂、群力瓷厂入选第一批湖南省历史文化保护利用示范片区。这些曾经辉煌的国营瓷厂并未沉寂,而是在涅槃中重塑价值。群力瓷厂旧址定格时代记忆,传送带上落满尘埃的素坯静诉过往;国光瓷厂则上演了从“工业废墟”到“文旅资产”的华丽转身——如今,数十家陶瓷生产商与大师工作室在此聚集。秉持“修旧如旧”的匠心,这片工业遗迹正蜕变为集生产、旅游、研发、创作、体验于一体的创意产业园,工业遗产的厚重肌理与当代艺术的活力在此碰撞交融。

(全国首部瓷文化烟花实景剧《国彩醴陵》)

2023年底,全国首部瓷文化烟花实景剧《国彩醴陵》震撼上演,陶瓷与烟花这两大醴陵传统产业通过创新的艺术形式首次联袂呈现在观众面前。实景剧通过科技赋能,将传统文化转化为现代审美,让游客能够沉浸式感受千年窑火传承、千年烟花浪漫震撼。其意义不仅在于剧目本身的艺术创新,更在于串联起“捡瓷器、玩烟花、吃小炒”的立体多元文旅体验,推动多业态融合与消费场景拓展,使游客从观剧延伸至全域深度游览,用“一部剧赴一座城”的吸引力重塑城市品牌。如今,《国彩醴陵》已然成为醴陵城市文化的新名片。

在顶层设计上,醴陵深知机制创新是融合发展的引擎。市委、市政府出台《关于促进“陶瓷+烟花+文旅”融合发展的若干措施(试行)》,在宣传推广、引客入醴、产品打造等八个方面,每年提供500万元财政支持用于文旅融合市场培育,用真金白银护航文旅发展。醴陵市还编制了《醴陵市全域旅游发展规划》《醴陵陶瓷文化资源系列规划方案》等专项方案,推进文旅与陶瓷产业深度融合,目标直指“世界知名陶瓷烟花主题旅游目的地”。同时,积极申办湖南国际旅游节、湖南文化旅游商品创新创意大赛等重磅活动,依托国家级行业协会加持的国际烟花论坛、瓷博会、花炮博览会等平台,让醴陵光彩闪耀全国乃至全球舞台。

(2024年瓷博会现场)

2023年醴陵接待游客突破千万人次,旅游收入超100亿元;2024年接待游客达1102.3万人次,旅游综合收入117.3亿元。2025年醴陵位列“全国县域旅游发展潜力百佳县”第43位,连续三年上榜,排名稳步提升。耀眼的成绩证明,醴陵的文旅产业已从昔日的星火初燃,悄然迈向“全域开花”的繁荣格局。

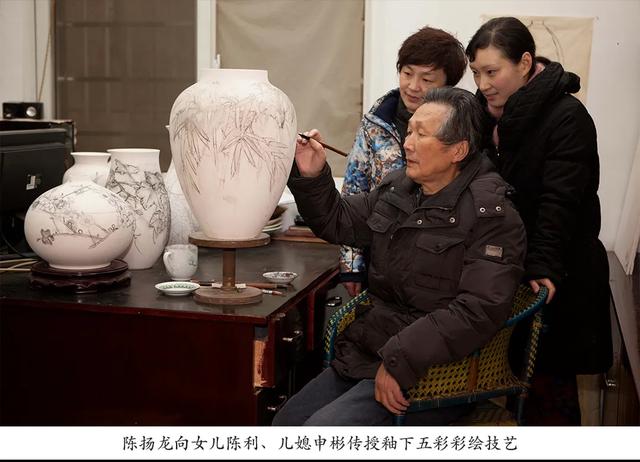

非遗新生:从技艺传承到文化破圈

“父亲在‘薄施淡染’上已登峰造极,现在我们研究如何让釉下五彩瓷更符合年轻人的审美。”57岁的陈利,是国家级非遗醴陵釉下五彩瓷烧制技艺代表性传承人,她自幼随父陈扬龙学艺,早已将“薄施淡染”的精髓融会贯通。然而,她并未止步于传统的继承,而是以年轻一代的审美为导向,努力使传统技艺融入现代生活。

“我们正开发文创产品,如冰箱贴、小饰品,运用釉下五彩瓷技艺,以新颖形式和淡雅色彩展现独特陶瓷文化。”在陈利看来,非遗的生命力在于融入日常,在千家万户的认可中延续。她在釉下五彩瓷的色彩和造型上不断创新,既保留瓷艺的典雅,又赋予文创产品的趣味性,悄然拉近了与年轻人的距离。

(国家级非遗醴陵釉下五彩瓷烧制技艺代表性传承人陈利)

醴陵釉下五彩瓷本身便是一部生动的文化叙事,其诞生与民族自强的历史息息相关。清末实业救国浪潮中,湖南人熊希龄在醴陵创办了湖南官立瓷业学堂,成立湖南瓷业公司。醴陵匠人们独创了釉下五彩,在素胎上绘就永不褪色的传奇。1915年,“扁豆双禽瓶”获巴拿马万国博览会金奖,被誉为“东方陶瓷艺术的高峰”。

(湖南瓷业学堂)

(扁豆双禽瓶)

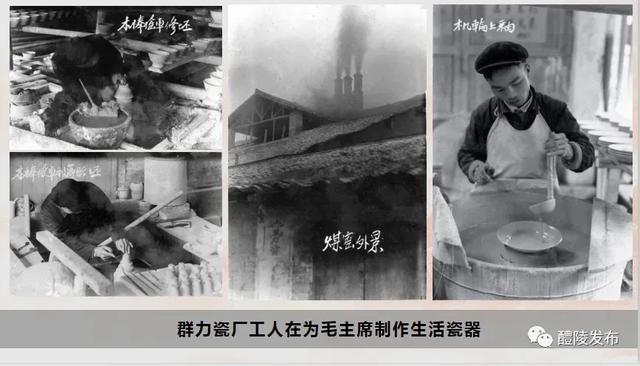

新中国成立后,醴陵瓷更是凭借“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的卓绝品质,成为中南海、人民大会堂的专用瓷与国礼瓷。醴陵还曾多次承担为毛泽东烧制瓷器的任务,赢得了“红色官窑”的美誉。彼时,以国光瓷厂、群力瓷厂为代表的国营瓷厂和湖南省陶瓷研究所,不仅是醴陵的产业支柱,更象征着醴陵瓷的荣耀巅峰。

上世纪末,伴随国营企业改制,国营瓷厂逐渐式微,但迅速崛起的民营企业接棒续写辉煌。2006年,振美陶瓷的釉下五彩瓷《丹凤朝阳》交付人民大会堂,标志着醴陵瓷再次登堂入室。2008年,醴陵釉下五彩瓷烧制技艺荣列国家级非物质文化遗产名录。到如今,醴陵已有国瓷振美、红官窑、陈扬龙窑、尚方窑等一大批以釉下五彩瓷为特色的醴陵陶瓷品牌。多年来,醴陵一代代陶瓷艺人薪火相传、持续创新,终使这项国瓷技艺以非遗的形式焕发新生。

作为非遗传承人,陈利深切感受到政府支持对醴陵釉下五彩瓷走出醴陵、走向世界的关键作用——从组织醴陵瓷赴各地展演交流,到补贴鼓励大学生走近非遗、学习技艺、宣传推广,一系列搭建平台、提供支撑的举措,无不体现着坚实的托举之力。

“如今国家高度重视非遗,许多年轻人慕名而来,投身传承事业。”陈利感慨,自己因家庭熏陶走上这条路,而当下不少年轻人则是带着传承和弘扬非遗技艺的使命感而来。

(星子灯表演)

非遗,恰是滋养醴陵文旅常青的活水。当非遗技艺从“活起来”迈向“火起来”,醴陵文旅融合的步伐也愈发铿锵。昔日国礼瓷艺,化作游客手中可亲可触的醴陵风物;星子灯的光影艺术点亮夜间经济;醴陵民歌《思情鬼歌》的独特旋律随文旅活动传唱四方,勾起人们对醴陵的向往……这些非遗项目为醴陵文旅注入深厚文化底蕴,也借文旅融合之翼,飞向更广阔的世界舞台。

烟火经济:从日常美食到文旅新IP

“一碗炒粉,带火一座城。”当其他城市还在思考“文旅融合如何做”时,醴陵已将本地人的烟火日常升华为城市文化符号。一碗普通的炒粉,醴陵为它连办三届炒粉节。

(第三届醴陵炒粉节现场)

“我是二刷醴陵了,醴陵炒粉有锅气,这里好玩又好吃,值得再来!”“第一次来是为‘捡瓷’,喜欢这里的瓷器。知道有炒粉节,所以又来了。”“来之前就被醴陵炒粉‘种草’,特地带家人从河北来玩,不虚此行!”

(第三届醴陵炒粉节现场,人流如织)

舌尖的美味,带动脚下的选择,一碗炒粉成了游客奔赴醴陵的理由。三届炒粉节,从送出6万碗粉到近28万碗粉,从日均12万人次到单届核心期近百万流量,从吸引78万游客到135万游客,数据成倍增长清晰勾勒出“小炒粉”带来的“大流量”。

(醴陵酱板鸭节现场)

何止炒粉?醴陵酱板鸭的鲜辣带着市井烟火,炉桥酥的酥脆藏着乡愁记忆。“来醴陵,捡瓷器、玩烟花、吃小炒”——这盛情邀约本就源自醴陵人的日常,在文旅策划中被赋予文化DNA。醴陵成功将地方特色打造成超级IP和引流入口,有效激活了千年瓷都的文旅资源。

(网红活动,“来醴陵捡瓷器”)

“来醴陵,捡瓷器”的热潮让世界认知醴陵庞大的陶瓷产业,小红书、抖音上的捡瓷攻略让小城变为网红目的地;网络上关于“最好吃的醴陵小炒肉”掀起热烈讨论,激发城市美食文化;璀璨焰火点燃游客激情,也点亮“夜间经济”。瓷博会、花炮博览会、国际烟花论坛,既是专业行业展会,也是体验醴陵烟火人间的窗口。当外国参展商品尝醴陵酱板鸭、体验醴陵烟花的短视频在社交媒体指数级传播,醴陵的小城烟火气,真正做成了文旅大文章。

40年时光,让这座县级市完成了从地理坐标到文化坐标的蜕变。从“捡瓷器、玩烟花、吃小炒”的网红标签,到“文化+旅游”的深度融合;从非遗传人到普通游客,从窑火到市井烟火,从工业遗产到文旅新宠——在“国潮”“非遗热”“县域旅游”兴起的风口,醴陵抓住“文旅+”融合趋势,以“小切口”撬动大产业。

当醴陵人的日常美食刷爆自媒体,当陈扬龙窑的“薄施淡染”亮相异国展会,当一座城市的日常成为他人向往的远方,这便是文旅融合最美的模样。醴陵的故事早已超越地域叙事,成为县域文旅融合的独特样本。未来,这片土地将继续书写传统与现代交融的传奇——因为真正的“网红IP”,绝非流量的昙花一现,而是城市厚积薄发的必然绽放。

还没有评论,来说两句吧...