2021年3月份,我利用两天前往包头市土默特右旗对部分文物保护单位进行业余考察,在这过程中找寻拍摄了关于教堂、寺庙、古城、雕像、革命遗址、渠道等被列入文物保护单位的遗址,通过前期行走与后期查阅有关资料相结合,对上述这些遗存至今的珍贵历史文物遗址有了深刻了解,也为将来对包头历史文化做出一些个人贡献而不懈努力。

由于两天考察是分开时段进行的,去的地方较多,所以我按照上、下两部分编写考察笔记,以下专门记述4月2日当天行程,笔记中参考大量学者专家前期考证后文章,我在此向这些学者们深表感谢。笔记中同时加入了我个人的一些观点,如有不妥,敬请指正。

2025年4月2日,我从包头市区出发,于上午8点来到土右旗萨拉齐小场圐圙村,在该内找寻一处被列入文物保护单位的龙王庙遗址,由于之前受降雨影响,导致周围雾气笼罩,我在村内通过向大爷大妈打听具体方位后来到了这座龙王庙。

在查阅《土默特右旗村史》第一辑(主编:张俊义)了解到,小厂圐圙为蒙古语,也叫“小查干库仑”或“小厂圐圙”,意思是“白色的圈子”。据史料记载,明代嘉靖年间,萨拉齐被称为小厂汗圐圙,是为美岱召的阿拉坦汗家族提供奶食的地方。因该村紧邻厂汗圐圙,后来就被称为“小厂汗圐圙”,一直延续至今。小厂圐圙龙王庙清代康熙十八年(1679年),由当地蒙汉人民共同集资兴建。庙宇坐北朝南,在中轴线上的建筑分别由戏台、剧场、山门、庙院、东西配殿、正殿组成。光绪元年(1875年),小厂圐圙傅氏先民与本地商户共同集资,在龙王庙的左侧又修建了老仙庙,初步组成庙宇建筑群。庙院内古木参天、绿树成荫。新中国建立前,这里的土地均为旱地,人们靠天吃饭,常受天旱雨满之灾,于是寄希望于传说中的龙王。每逢风雨失调,村民们都要给龙王烧香祈愿,以求风调雨顺。那时,除了天灾人祸,还有缺医少药或医疗落后,人们为了保佑健康、祈求平安,又修了一座老仙庙,以满足精神上的寄托。两庙建成后,每月的初一、十五,进香的游客信士络不绝,香火旺盛。“文革”期间破“四旧”,庙宇受到严重毁坏。1988年,此于对古迹的保护,村委会对该庙进行了抢救性的维修。由傅胡燕、秦根玉与企业家王挨和主持,通过集体与个人集资,实施了维修工 程。同时在龙王庙西侧新建了观音庙,新建了庙院围墙。现在店院面积为880多平方米,有正殿为龙王庙,两侧是老仙庙和观音庙,山门及东侧开月亮门。同年,又将旧戏台作了翻建。2007年,由小厂圐圙企业家王挨和等人共同出资,对庙内外重新彩绘、裁植松树、硬化走道,使这个不大的庙庙焕然一新。2010 年6月,该庙被包头市文物保护单位列为重点文物保护对象。过去,村中还建有三官庙、五道庙以区财神庙,均在“文革”中彻底损毀。”

从上述文物保护碑文和书籍资料中发现有一点不同,就是建庙时间。文保石碑碑文中记述为“清康熙二十四年(1685)”;书籍资料里为“清康熙十八年(1679)”。那么这座小厂圐圙龙王庙到底是建在哪一年有望进一步考察。

后来,通过查阅《小场圐圙龙王庙》一文(撰稿:杨健林)得知小场圐圙龙王庙位于土默特右旗萨拉齐镇小场圐圙村东南,建于清康熙十八年,(1679 年)。"坐北朝南,沿中轴线布局,原由戏台、山门、东西配殿和正殿组成。“文化大革命’期间遭破坏,山门、东西配殿和戏台俱消失,后维修了正殿,建起围墙。现庙院东西21米,南北42米。正殿面阔3间,两侧耳房各1间,均为硬山式建筑,带有前廊。正殿为龙王庙,西耳房为大仙庙,东耳房为五道庙。院落南墙正中新修硬山式山门,门东辟月亮偏门。

离开龙王庙后,我继续前往萨拉齐镇内,于上午8点19分来到了萨拉齐清真寺参观拍摄。

后查阅《萨拉齐清真寺》一文(撰稿:杨健林)得知,萨拉齐清真寺位于土默特右旗萨拉齐镇柴火市街南巷,始建于清乾隆四十七年(1782年),占地面积2000 平方米。1936年 1947 年和1984年先后进行过多次维修。寺院坐西朝东,由寺门、沐浴室、礼拜堂和讲堂组成。其中礼拜堂为古建筑,硬山式,面阔及进深各5间,殿前抱厦为1994年新建。殿内共有 16根立柱,地面铺坐垫,正面墙上设壁龛,供奉着1992年12月10日沙特国王赠送的金丝绣织丝缦一幅。门前左右有石鼓门墩一对。清真寺内现保存着原水的铜壶、铜漏壶、铜水壶等沐浴用器物。

之后一路向北来到萨拉齐镇庙湾村内,于上午8点46分找到七圣庙址。

后查阅《庙湾村七圣庙》一文(撰稿:王晓玲)得知,庙湾村七圣庙位于土右旗沟门镇庙湾村。始建于清康熙末年,乾隆二十二年(1757年)维修,增建龙王庙。光绪二年(1876年)由萨拉齐商会众多善人居士出资、水洞沟门庙湾村民出钱、出工、出车增建财神庙。光绪十九年(1893年)修建有石刹。原庙已毁,现在的庙宇是在旧址上重建。七圣庙坐北向南,为一个四合院。正殿面阔3间,东西宽11米、进深7.3米。前有3间抱厦,东西宽7.8米、进深4.14 米。大殿两侧有东西配殿,宽7.6米、进深6.4米。现七圣庙近供奉的七圣为药王、送子娘娘 、财神(比干)、关公 、水龙王、牛王爷、马王爷。正殿前两侧是东西禅房各3间,硬山式平房。山门及其左右钟鼓楼已不存。正殿及配殿为1955年在原址上重新修建而成,原貌不详。1965年在原山门址上建供销社。院落呈长方形,南北长21.3米、东西长27米。院落的东南角留有一门,宽3米。院落中散落有柱础三件,较大的杜础两件。直径38厘米、高33厘米。较小的一件直径22厘米、高27厘米。石碑两通,均倒伏在院内东西两侧。东侧石碑通高185厘米、宽73.5厘米、厚15厘米,,西侧石碑通高201厘米、宽74厘米、厚28厘米。院外供销社门前有石狮两座,东侧石狮通高173厘米、底座长 112厘米、宽80厘米、高71.5厘米,狮子长113厘米、宽63厘米、高101.5厘米。碑座上刻有铭文“大清道光七年”。西侧石狮通高180厘米、底座长112厘米,宽80厘米 、高75厘米,石狮长115厘米、宽60厘米、高105厘米。碑座上刻有铭文“交城社九月敬”。据光绪二年(1876年)《重修关帝龙王庙并新建财神殿碑记》载:“如萨厅苏寒沟门村旧有关帝庙,创自康熙末年。乾隆丁丑岁重修,嗣于殿左增建龙王官…⋯复于正殿之右新建财神殿三间,与殿左龙王宫配为一列,至于禅室、会馆、山门、钟鼓二楼,莫不焕然改观…….”。由此得知七圣庙原为关帝庙,始建于康熙末年,乾隆年间增建龙王官(庙),光绪年间增建财神庙,另据民国《萨拉齐县志》中保留了七圣庙的一通光绪十九年的碑刻《苏塞沟门七圣庙竖建石刹碑志得知》,关帝龙王庙应为光绪二年到十九年间改称七圣庙。据村里老年人讲,早先有一年,萨拉齐城内失火,烈焰熊熊、烟涛滚滚,这时有两只带火的飞鸽,从正在着火的地方飞起,一直飞到沟门“七圣庙”内的火神殿降落。人们发现后告知萨拉齐商会,商会的人以为这是“火神显应”,当即许愿祈求神灵保佑,城里如再不起火,每年阴历六月二十四日,由萨拉齐商会出钱,在沟门庙湾“七圣庙”唱戏四天。从此,便遗留下每年阴历六月二十四日沟门“七圣庙”过庙会的习俗,直到1964年,被当作“四日”而取缔。

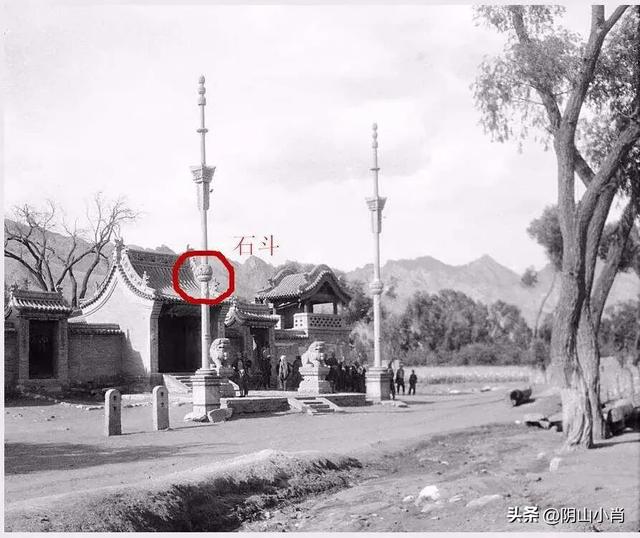

在网上阅读《寻找工匠精神—萨拉齐的木石匠人》(土右旗志史办.高景哲)得知,萨拉齐北倚大青山,石匠运作可得地利之便。大青山马留沟内的庙渠、郭满银店等地出产一种质地松软宜于凿刻的石头,正是制作碾、磨、碌碡、砬垌等农具的绝佳材料。水涧沟又产一种坚硬岩石,适合制碑。清末民国,萨拉齐城内的刘石局就依托这得天独厚的资源,开山采石,生产石质农具,油磨、面磨、粉磨、碾页、碾盘、碾轴等手工作坊用具,及碑碣庙宇用材。刘石局是城内独一无二的石作坊,约创办于清光绪年间(毛岱村《重修永宁桥碑记》记载,清光绪二十五年刘石局参与此桥建设)。场址在今农贸市场路北,城内作坊和山区的采石场常年雇佣有近40名工人。民国初年,创办人的两个儿子(刘润喜父亲和刘明兔父亲),分立门户,将石局一分为二。长子(刘润喜父亲)在原址上经营,次子(刘明兔父亲)在现青山剧院南的一处院落内开办分场,院内、外堆积着如山如阜的成品与原材料,故而人们又称这一带为 “石厂子”。刘石局匠人手艺之高超,可由以下两例看出。萨拉齐北1.5千米处的庙湾村有座七圣庙,庙前耸立一对石制旗杆。当年,该旗杆由刘石局承制。制作旗杆往往因石料长度受限,而将几节石柱以石斗连接。一般匠人把石斗凿出窝槽,将石柱插入即可。而刘石局却别出心裁,他采用齿轮连接法,将石柱之插头与石斗之窝槽凿刻为相互匹配的齿轮状,一经插入即紧密吻合。昔日有好事者为验其精密,将清水倒入窝槽,大半天才全部渗入,围观者无不啧啧赞叹。刘石局因此佳作,声名远播于口里诸地。

(照片出自上述《寻找工匠精神—萨拉齐的木石匠人》)

在上述有关庙湾村七圣庙内容中提到两通石碑内容,我通过查阅《包头碑文汇编》找到有关碑文完整内容如下:

《重修关帝龙王庙并新建财神殿碑记》张廷鸾

盖闻莫创于前,虽盛而不传,莫因于后,虽美而弗彰。是以曩有所创,鸿勋固已著于前,今有所因,骏绩尤当,垂于后也,如萨厅苏塞沟门村旧有关帝庙,创自康熙末年。乾隆丁丑岁重修,嗣于殿左增建龙王官,俱有碑志。迄今多历年,所不但风雨飘零,将渐就于倾圮,而且规模卑狭,未足壮乎。观瞻况,苏塞沟门沃野水田,本为富庶之境,安堵乐业,尽属殷实之家,顾勿修废补缺以报神庥也哉。癸酋岁,本村绅耆等集众公议、鸠工庀材,重行修葺。复于正殿之右新建财神殿三间,与殿左龙王宫配为一列,至于禅室、会馆、山门、钟鼓二楼,莫不焕然改观,既左宜而右有亦,踵事以增华,诚盛举也。然工程浩大,董理良难。幸绅耆等不群劳瘁,允襄厥事殚寅于夙夜,内外落成励辛勤于晨昏,土木告竣,殿宇恢宏,楷模则中规而中矩,金锡灿烂,光彩则或黄而或白,壮其观也,奠其瞻也,是尚不足以蒇其事耶。诗有之,维其有章,是以有庆,将见庙貌重新,大启桑梓之气,运神灵锡嘏群,沾芘荫之洪恩,第经费甚繁,固非独力之所支,犹幸众善之所同归也。本村按宙布施允,宜流芳于百世,他处随心倾助,尤当旌淑于千秋,猗欤体哉,何其盛哉。爰勒诸贞珉以彰有德,垂不朽云尔。

大清光绪二年….

《萨拉齐县志》1941年

《苏塞沟门七圣庙竖建石刹碑志》

王大鹏 牛星津等

沟门村居苏塞山之阳,两山如峨眉弯萃,中间断崖处,石壁峭合,泻出清溪,流涧此村,之所由得名。而庙之所由来远矣。村人引水种植,穿田绕屋,昼夜潺湲,其烟林一带,花果千家,而其春蔬早献、秋果晚凋。至于山怀水抱之景,隔篱对饮之趣,虽桃花源里之境亦不过如是也。独是沿村之景趣既佳,庙所之风致尤备,即以踏洞石,则清风在袖。坐苔矶,则弱柳垂肩。其间廊槛楼台俨如一幅图画。唯寺前旧竖水刹二茎,早已腐仆,石押凸存,人以为憾。近遭光绪辛卯、壬辰等年,旱魃大饥,邻近倾覆惨然,未遑逮举。然以我村俗颇勤朴,虽无恒产,苟素有一长可取,尚不致于死亡,岂非沾风土之光哉!今天不却生民,姶苗槁而终沛雨,运化所钟,毕竟原隰寒暑燥湿高下,远近收获丰盈,倍于往昔。忧者喜,病者愈。于是乡中二、三耆老相与举酒与社而庆之,归德于神,献曝之忱,以不释竖刹之抱歉可乎。又签于前虑,雨淋日灸,不若石之耐久也。然而钜矣,乃仗义者倡之于前、疏财者和之于后,阖村赞襄鸠治数月,而石工告竣,是刹虽重兴而实创见也。经立之日无不欣跃,爰为勒诸贞珉以志胜事云。所有倡事捐赀诸人士姓名门列于左。

大清光绪十九年•

(《萨拉齐县志》1941年;《土默特右旗志》1994年)

一路向东,于上午9点8分来到云亨、云继先二位革命先辈墓前进行瞻仰、拍摄,在墓前三鞠躬后离开。

后查阅《云亨、云继先基地》一文(撰稿:厍二东)得知,云亨、云继先墓地位于土右旗沟门镇后湾村东,北距京藏高速公路80米。墓地占地面积约300平方米,为云亨、云继先的家族墓地。云亨(1884—1926年),蒙古族,内蒙古土默特旗人。1905年加入同盟会,积极宣传革命。1912年初,被同盟会任命为绥远将军,与阎锡山攻归化城(今呼和浩特市)。1919年,发动地方武装反对北洋军阀,1925年,奉冯玉祥之命,收编游散部队,拟组织国民军第五军。次年2月在洛阳城西观战时,中弹身亡。云继先(1907—1936年),蒙古族,内蒙古土默特旗人。出生于水涧沟门乡后湾村,云亨之子。1923年,与乌兰夫、奎壁、云长河等入北京蒙藏学校读书,受李大钊、邓中夏的影响,追求进步。1924年,加入社会主义青年团。1925年,李大钊将其送入黄埔军校第四期学习。1932 年秋,云继先应邀回内蒙古帮助德穆楚克栋鲁普(“德王”)组建蒙古干部学生队,行前曾找乌兰夫征求意见。蒙古干部学生队成立后,云继先任队长,民国二十三年(1994年)5月,蒙古地方自治区政务委员会在百灵庙成立,云继先任保安处第二科科长。1936年春,德穆楚克栋鲁普在日本帝国主义的操纵下成立伪“蒙古军总司令部”,公开叛国投日,引起蒙古族各阶层人民的极大愤怒,蒙政会内部也动荡起来。中共西蒙工委书记乌兰夫、委员奎壁以及觉员李森、赵诚、云清等多次到百灵庙进行武装暴动的宣传和组织工作。2月 21 日夜,云继先、朱实夫、云蔚等率领保安队 800 多名官兵和几十名文职人员举行武装暴动。暴动后,德穆楚克栋鲁普对云继先、朱实夫、云蔚等人恨之入骨,派人秘密潜入了水涧沟门村,对暴动部队进行策反。一直混在队伍中的德穆楚克栋鲁普亲信于9月13日策动哗变,首先在毕克齐绑架了云继先的警卫员韩伍,接着以“喝兵血”为由,囚禁了云继先和朱实夫,让云继先交出挪用的军饷。云继先驳斥了敌人的滥言。夜色末尽时,被敌枪杀。后来,中共西蒙工委联合当地爱国人士,以百灵庙暴动涌现出来的进步青年为骨干,重新组建绥远省蒙古族保安总部。以后又几经改编,逐渐壮大,在共产党的实际领导下,为中国人民解放事业立下了汗马功劳。

包头市达茂联合旗百灵庙镇南卡兵营遗址(拍摄时间2022年10月)

我沿着县道于上午9点58分来到苏波盖乡张老五营村内找寻龙王庙址。

后查阅《张老五营龙王庙》一文(撰稿:杨健林)得知,张老五营龙王庙位于土默特右旗苏波盖乡张老五营村东,建于清光绪十年(1884年)。原有山门、钟鼓楼、正殿、东西禅房和戏台。现仅存正殿,为砖木结构硬山式建筑,坐北朝南,面阔3间,青瓦覆顶,带有前廊,明间辟门,两侧为通连格棂窗。山墙磨砖对缝砌筑,工艺精细。额枋间有云纹、荷叶纹木雕,墀头上有动物纹砖雕。殿内东、西、北墙上绘有道教内容壁画,为建筑原作。2016年,市文物部门主持进行了维修。

离开龙王庙后,于上午10点22分来到苏波盖村白塔遗址。

后查阅《苏波盖白塔遗址》一文(撰稿:王晓玲)得知,苏波盖白塔遗址位于土右旗苏波盖乡苏波盖村。苏波盖乡在16世纪中后期是蒙古土默特部的核心统治区城,也是土默特部首领阿拉坦汗家族的活动地区。1583年,达赖三世索南嘉措在蒙古喀喇沁部传教过程中在吉嘎苏台地方圆寂。遗体火化后运至美岱召南苏波盖村,起造舍利白塔安葬。苏波盖,蒙古语陵塔之意。达赖三世圆寂的吉嘎苏台淖尔在今正蓝旗境内,从元上都遗址向东不到200里。据载,1588年达赖三世圆寂后,将其骨灰送回西藏途中到达美岱召南,驮骨灰的白驼突然卧而不起。因此,在白驼所卧之地建菩提塔安葬其骨灰舍利,称达赖三世舍利白塔。1773年维修旧塔时,在塔前建三间佛殿,左右两侧各建平房三间,另建山门一座。佛殿内供奉二世根敦嘉措、三世索南嘉措、四世云丹嘉措三位达赖喇嘛塑像。不久,达赖三世舍利白塔和其庙归属美岱召。1966年“文化大革命”期间,塔和庙都遭受到破坏。关于苏波盖白塔还有另外一种说法,认为苏波盖村是四世达赖的出生地,白塔是埋葬四世达赖胎衣的地方。三世达赖园寂时,西藏红教与黄教之间的斗争尚未结束。黄教为了得到蒙古的支持,护法和上师预言三世达赖转世将在蒙古地方出现。按照他们的预言,遣三世达赖的侍从(索本)来土默特寻访,认定阿拉坦汗之孙松木尔合吉之子为较世灵童。1589年,四世达赖喇嘛降生在阿拉坦汗孙松木尔台吉家后,土默特人在现今苏波盖村修建了一座白塔,用来埋葬四世达赖喇嘛的胎衣。云丹嘉措(公元1589—1616年)四世达赖喇嘛,阿勒坦汗曾孙。对于密切梦藏关系和推动藏传佛教(黄教)在蒙古的传播,他曾起到了重大的作用。

此次行程最后一站来到了美岱召镇西营自村内一座遗存的古城址,通过行走观察发现该古城整体保存差,无法分辨四周墙体所在,未发现城内地表遗物。

据文物保护单位碑文记载,位于土默特右旗美岱召镇西营村南1公里。金、元时期修筑。城址平面呈现方形,面积约33万平方米,城垣仅存部分西墙,为夯筑土墙,长约100米,基宽4.5米,顶宽3米,残高近1米,夯层厚12——15厘米。城内文化层厚约1米。地表散布有灰陶卷沿罐、白釉瓷碗、酱釉和黑釉瓮、白釉褐彩盆残片及布纹筒瓦、滴水等建筑构件。为包头市阴山以南地区发现的唯一金元时期城址,具有重要的文物保护价值。

查阅《土默特右旗村史》第一辑(主编:张俊义)得知,西营子村西南隅有一遗址,俗称小城子。新中国成立初期,村民在遗址内发现有碾盘、房基、犁铧、铜钱等。20世纪90年代,考古工作者对废城进行过简单的发掘,认为小城子是汉代遗址。国家第三次文物普查时,于2009年确定西营子村小城子为元代遗址。2010年,包头市文物管理处正式将其定名为“西营子城址”,并在村南立碑标识。”

我认为,西营子城址先前被定为汉代遗址,后定为为元代遗址。单从该城址规模来看(呈正方形,边长100米),类似于长城沿线的障城。在该城址东北方向四公里外是楼房沟村,村南有战国赵北长城遗迹,推测西营子城址早期为该段长城沿线上设置的障城。该城址最终被确立为金、元时期城址应该和有关遗物有关。在同旗境内西南方向的大袄兑村中,过去也曾出土过元代遗物,其中包含了白釉黑花罐、白瓷罐、酱釉小瓷杯,与西营子城址所发现遗物类似。另据董文华老先生说此地曾采集到五铢钱、长尖铧、口袋砖、空墓。其中空墓有数座。最有价值的是十三敖包,中间大包,综合上述信息推断西营子城址最初或许是战国赵北长城沿线障城,后在金元时期沿用。

后查阅《西营子城址》一文(撰稿:王晓玲)得知,西营子城址位于土默特右旗美岱召镇西营子村南1千米。城址地势平坦,北侧为京包铁路线,现为耕地。城址平面呈方形,边长约150米,面积约 22500 平方米,现仅存部分西墙,长约100米,夯筑土墙,基宽4.5米,顶宽4米,残高1米,夯层厚12-15厘米。城内文化层厚约1米。采集有灰陶卷沿罐、白釉瓷碗、酱釉和黑釉瓮、白釉褐花盆残片及布纹筒瓦、滴水等。根据出土遗物判断,该遗址时代为金元时期。辽清宁初年,设置代北云朔招讨司,后改云内州,辖境约相当于今包头固阳县、土默特右旗、呼和浩特土默特左旗一带,治所在柔服(今土默特左旗西北),领柔服、宁仁两县。金沿用。元朝建立后,降云内州为下州,隶大同路。西营子城址所在地属大同路云内州管辖。从东胜州(今内蒙古托克托县)至应里州(今宁夏中卫市沙坡头区)的水驿以及东胜州经亦集乃路(今内蒙古额济纳旗)到哈刺和林的陆驿都经过这里,这里向北通往阴山北部草原,南邻黄河。在地理位置上有其独特的优势,应是一处小型的聚落遗址。

离开西营子城址,我沿京藏高速返回包头市区,结束当日行程,也为土右旗境内部分文物保护单位上、下两部个人业余考察笔记划上句号。

文中部分参考资料来源:

1、小场圐圙龙王庙.撰稿:杨健林

2、萨拉齐清真寺.撰稿:杨健林

3、庙湾村七圣庙.撰稿:王晓玲

4、云亨、云继先墓地.撰稿:厍二东

5、张老五营龙王庙.撰稿:杨健林

6、苏波盖白塔.撰稿:王晓玲

7、西营子城址.撰稿:王晓玲

上述1—7来源:《包头文物古迹》

包头博物馆(包头市文物保护中心)编

8、《土默特右旗村史》第一辑

主编:张俊义

土右旗敕勒川文化研究会

土右旗志史办

9、寻找工匠精神一萨拉齐的木石匠人

土右旗志史办.高景哲

微信公众号:活力土右旗

10、《包头碑文汇编》

高玉波 张贵 主编

内蒙古大学出版社

还没有评论,来说两句吧...