文图:水寒山

在浙江的诸多寺庙中,新昌的大佛寺是佼佼者,且历史悠久,至今已超过1600年。大佛寺拥有多块国字招牌,如国家级重点风景名胜区、国家地质公园、全国重点开放寺院、全国重点文物保护单位、国家AAAA级旅游景区,寺以石窟造像而闻名,是早期石窟造像南方仅存的遗迹,素有“越国敦煌”的美誉。

东晋时期,国都南迁,佛、道两教越过长江,持续南传与渗透,在浙东地区活动相当频繁,中国佛教史上的“六家七宗”中的“六家六宗”均在浙东。昙光禅师受道潜、支遁归隐浙东山水的影响,游历至石城山,建“隐岳寺”,栖于石室,同时在石城山的,还有高僧于法兰的元化寺,即千佛院。敦煌高僧昙猷也乘“枫槎”,自东海入浙东,行至石城山,留下了“乞食驱蛊”的故事,后移居天台山,成为天台山早期佛教思想的传播者。

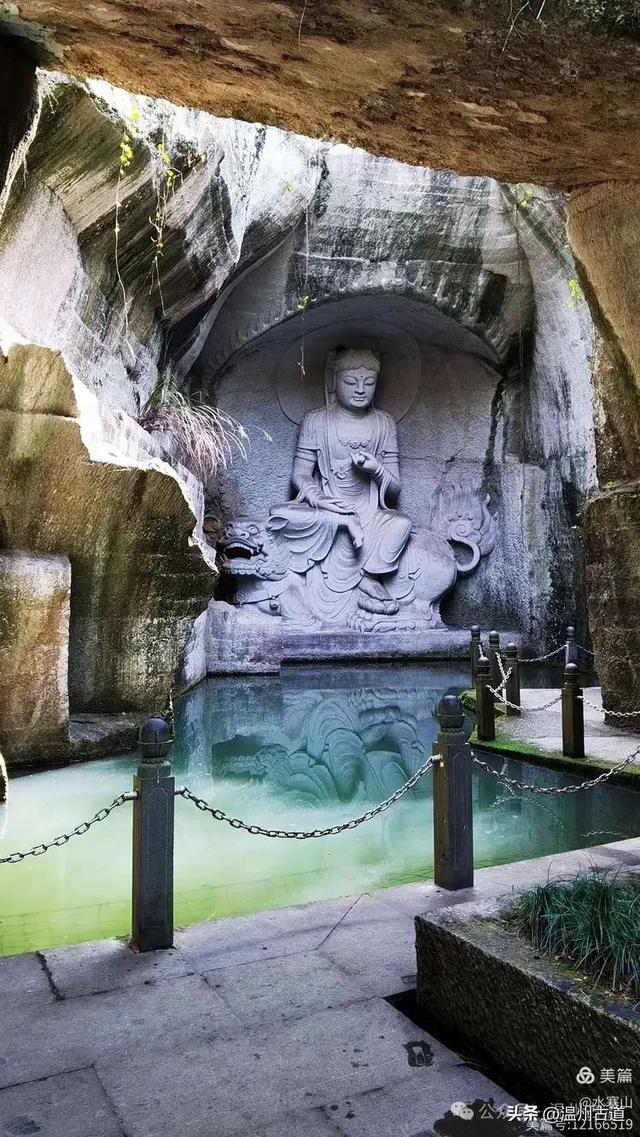

至南北朝时期,僧护成为隐岳寺住持,于绝壁始凿佛像,仅凭僧护、僧淑两代人的意志,终难成事,梁建安王萧伟派出当时名僧僧祐,专程广招工匠,主持凿刻佛像工程,经三代宏愿,三四十年的光阴,终获功德,打造了这座精美的石弥勒佛坐像,佛像被称为“江南第一大佛”。

南北朝时期《文心雕龙》的作者,著名中国文学理论批评家刘勰,洋洋洒洒写下《梁建安王造剡山石城寺石像碑》,赞誉石弥勒像为“不世之宝,无等之业”、“命世之壮观,旷代之鸿作”。石城山二寺因石弥勒佛像的声名鹊起合并成了“石城寺”。大佛寺一直用自身的经历,“绳锯石断,水滴石穿”的哲理点化众生。

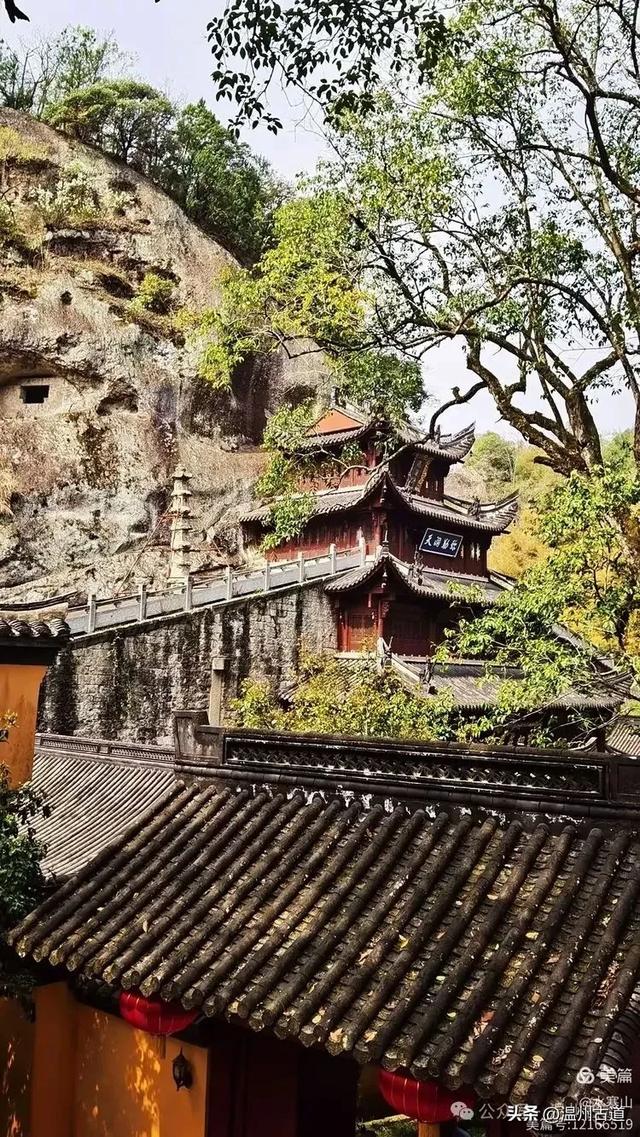

不知道最初的隐岳寺模样,如同人生,隐岳寺的命运也迭荡起伏,根据相关记载,唐中期,隐岳寺建瑞像阁三层,唐末毁于战火,至五代再遭火焚,吴越王钱镠起弥勒宝阁三层及殿宇300间,改寺名为“瑞像寺”,宋时又改为“宝相寺”,明洪武年间更名“毗卢阁”,兵祸时独留石弥勒佛像,清康熙年间复修,称“南明寺”,清咸丰时再度被毁,光绪时再起五层高阁,到民国上书“大佛寺”,今大佛寺石弥勒像和千佛岩造像同时为全国重点文物保护单位。

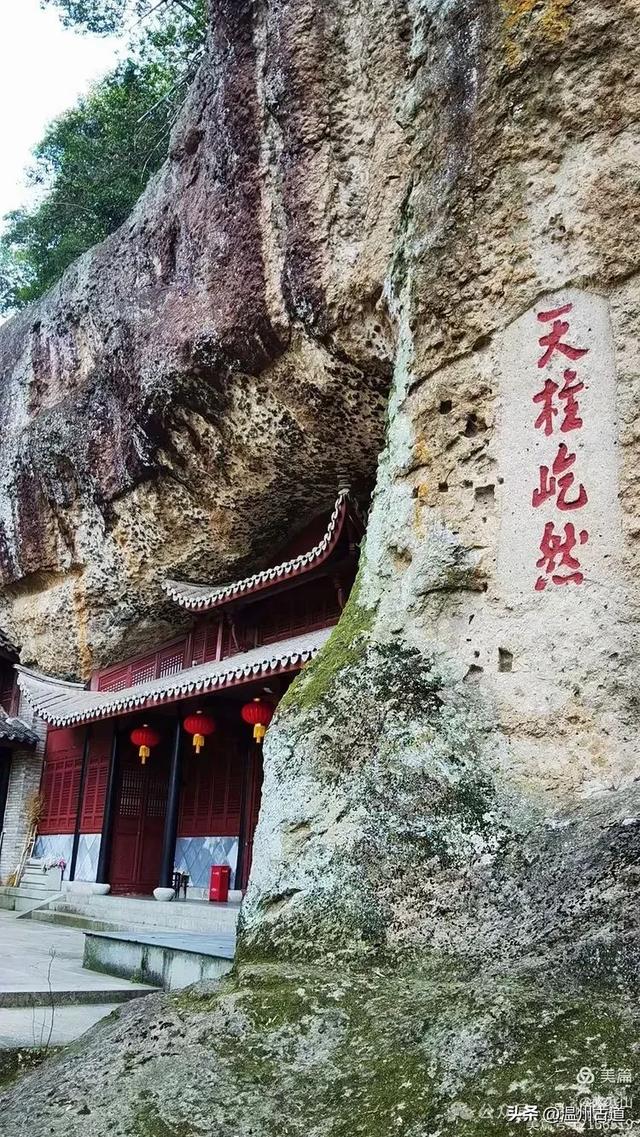

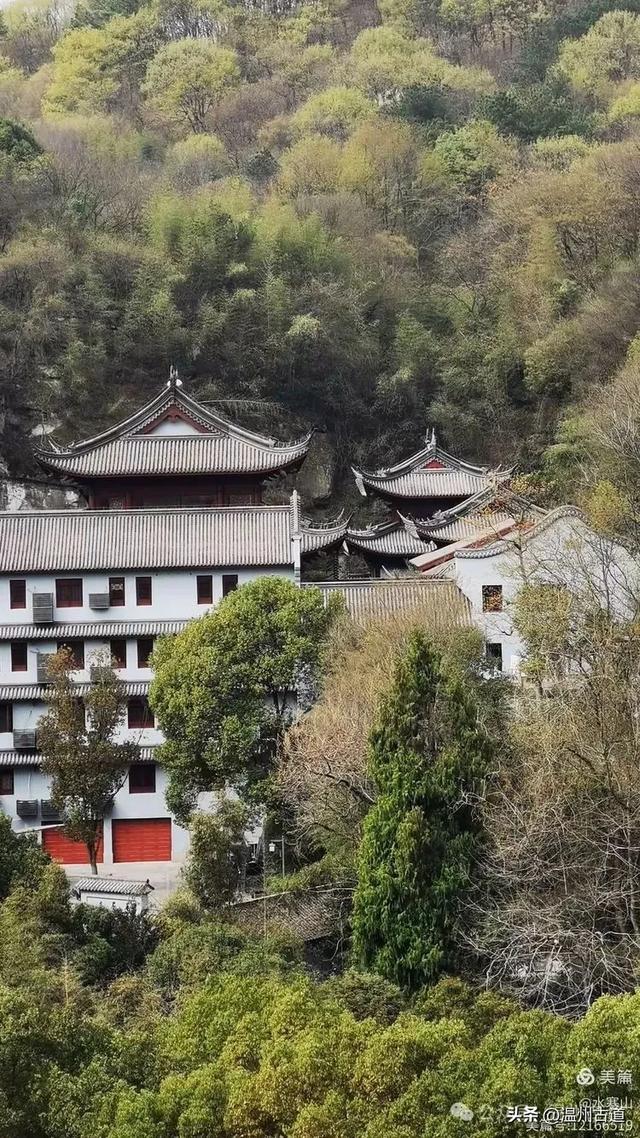

石弥勒佛像不允许拍照。五层高阁一层为“大雄宝殿”,二层挂匾“宝相庄严”,三层“三生圣迹”,四层“弥勒洞天”,五层“逍遥楼”。佛像与山体相融,阁亦与山体相融,达到了佛即是一座山,山亦是一尊佛的境界,两侧山顶均有栈道、观景台,自上而下俯瞰,犹为状观。

大佛寺早期是昙光的禅宗,于法兰则习大乘般若学,是当时士族大夫研习的主流。南朝陈朝名僧,天台宗四世祖,天台宗实际缔造者智顗大师,与大佛寺之间存在诸多渊源,后在石城山弥勒石像前圆寂,成为中国佛教史上一件大事,大佛寺内仍留有智者院,智者塔等遗迹,石城寺也因此发展成为天台宗寺院,接受天台宗祖庭之一的礼遇。

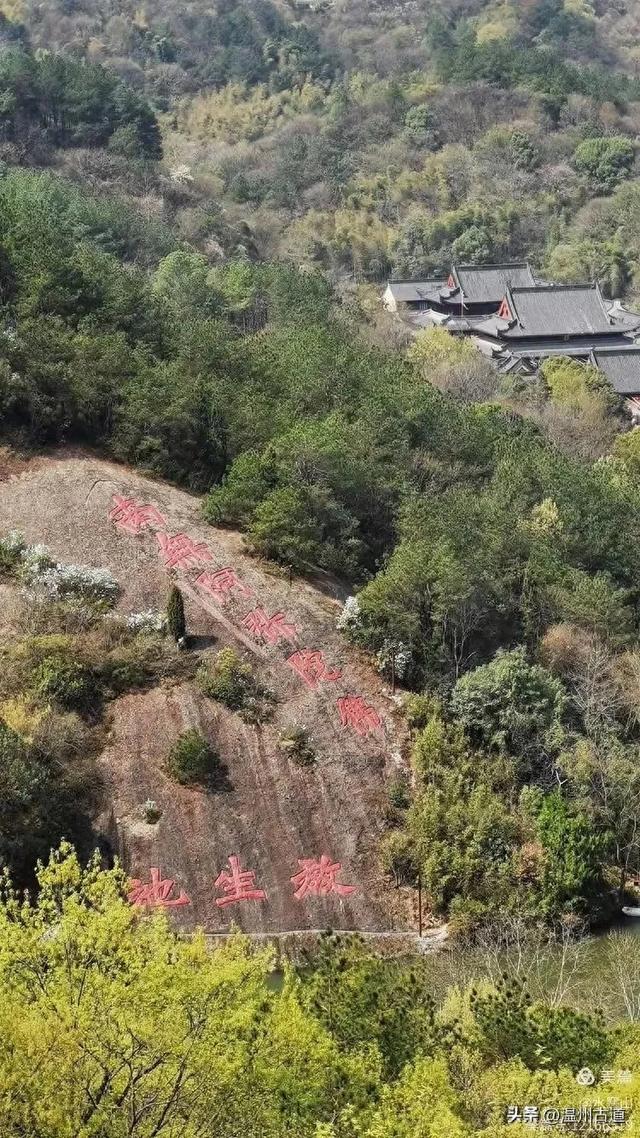

新昌一向以“东南眉目”的山水秘境自居,也是浙东唐诗之路的精华,社会名流朝圣礼佛者不计其数,王羲之、李白是个狂热者,孟浩然等在此留诗,颜真卿等在此留墨,朱熹等在此办学……放生池上的“南无阿弥陀佛”、佛心广场的大“佛”是弘一法师的笔迹,摩崖石刻上的“面壁”是米芾写的,匾额上有赵朴初的题名。

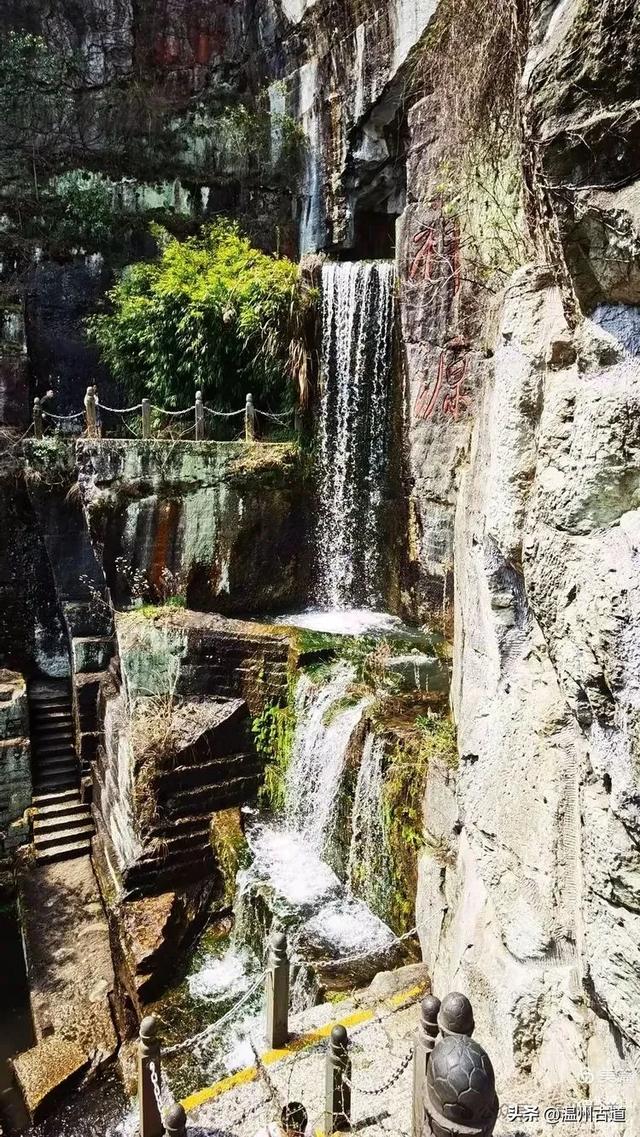

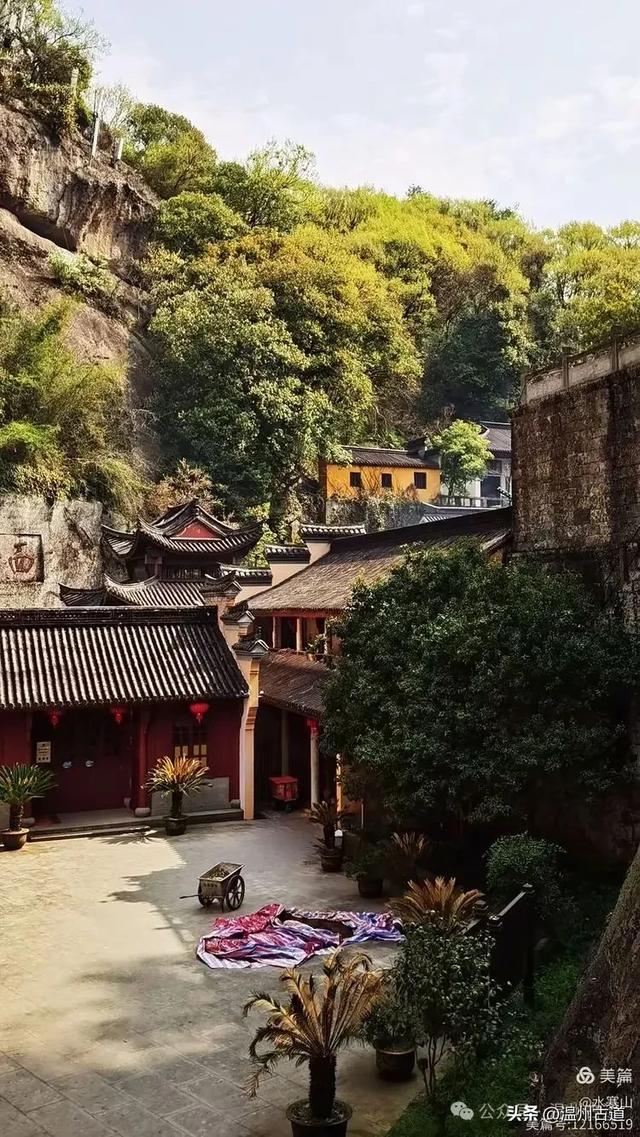

大佛寺所在,是南明山与石城山相峙的峡谷,旧时称“南明寺”、“石城寺”,也是随同山名。大佛寺远古地质活动频繁,有不同时期火山活动的层界线,岩质主要是球状凝灰岩和红色砂砾岩,风化后形成众多洞窟。我不止到过大佛寺,大佛寺较以前扩大了太多,当地百姓从附近的山上搜罗了大量侏罗纪时期的硅化木化石,置于景区之内,成为一个观赏点。

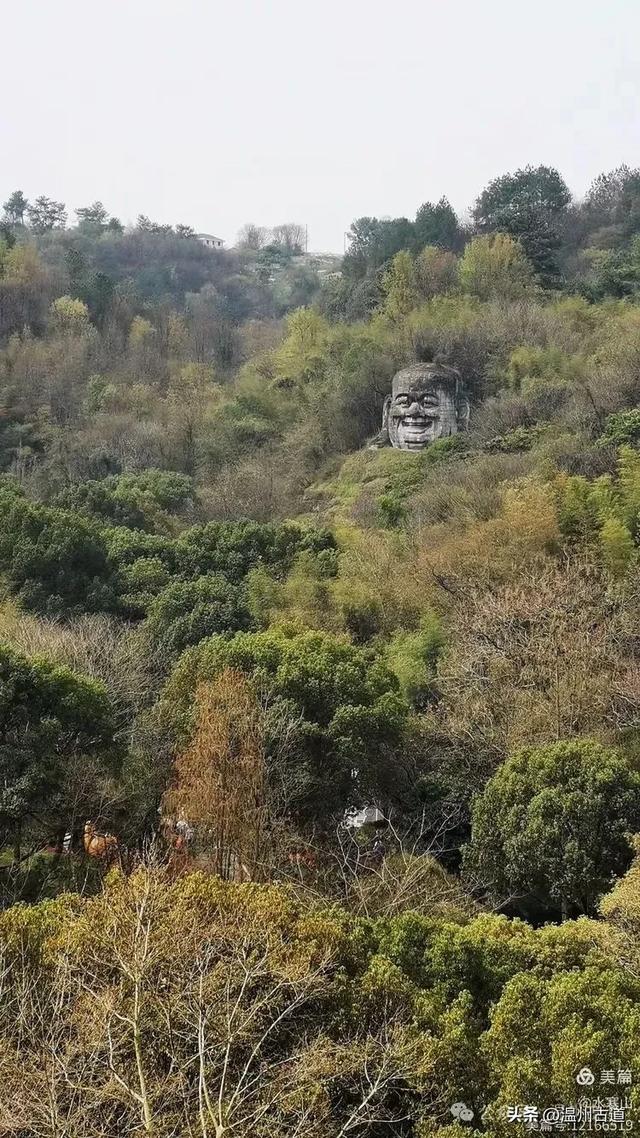

双林石窟中,卧着亚洲第一卧佛;般若谷利用明代采石场,雕刻着佛教的经典故事及典故,被誉为“地下佛国”;露天大佛弥勒佛的憨态可掬……虽是现代作品,但均是经典。游完大佛寺的所有景点,大致需要花费一天的时间。

还没有评论,来说两句吧...