“冠山积雪”最早是清代乾隆年间垫江旧定八景之一。垫江不少诗人写下诗篇,对“冠山积雪”予以赞美。

据县志记载,“冠山”在明月山山系中,上有五座山峰并列,人称“五花峰”。每到冬天最为寒冷的季节,冠山上积满白雪,银妆素裹、皎洁一片,成为一道难得的美景,所以人们美其名曰“冠山积雪”,并在纳入清代“垫江八景”。

“冠山”现在所处?“冠山积雪”美景现在还可以欣赏到吗?笔者对此进行了认真的研究和考察。

一

历代县志对“冠山”的记载

乾隆《垫江县志》卷一“疆域·山川”记载:“冠山,县西北五十里。上有罗王洞,五峰并出,突兀峥嵘,大八景载冠山积雪。”道光《垫江县志》卷二“舆地·山川”记载:“冠山,在县西十五里,上有罗王洞,五峰并出,突兀峥嵘,大八景载冠山积雪。” 光绪《垫江县志》卷一“舆地志四·山川”记载:“冠山,治西十五里,五峰并出,突兀峥嵘。”

道光《垫江县志》对“冠山”位置的记载。 道光《垫江县志》对“冠山”位置的记载。

光绪《垫江县志》对“冠山”位置的记载。

乾隆、道光、光绪三部《垫江县志》对“冠山”的记载都不一致,甚至连所在方位都有非常大的出入。乾隆县志所记“冠山”,县西北五十里,在今沙坪镇平乐村;道光、光绪县志所记“冠山”,在县西十五里,今天的桂溪街道西山村。另外,乾隆、道光两部县志,还记载“冠山”上有“罗王洞”。

二

冠山上有没有“罗王古洞”?

乾隆、道光两部县志记载中,“上有罗王洞”,实有误,应为“上有龙王洞”。

在道光《垫江县志》卷二“舆地·古迹”记载:“罗王洞,在县北西山五十里,相传王姓罗名文,不知何时人。修炼成龙,居山洞中,初名罗王洞……”在光绪《垫江县志》卷一“舆地.古迹”也有同样的记载。

冠山。摄影 向晓秋

乾隆、光绪《垫江县志》还记载了龙王古洞的位置:乾隆《垫江县志》卷三“名胜·古迹”记载,“治西古里之白龙洞……白香山题龙王洞三字于洞额”;光绪《垫江县志》卷一“舆地·古迹”还记载,“龙王古洞,县西十里,岁旱祷雨辄应,相传唐白香山题额”。

综合分析几部县志记载可知:“龙王古洞”在县城西山、冠山山下,从县城至十里路远、再至冠山五里路远;“罗王古洞”在县北西山、沙坪镇东印山上,五十里路远。

三

“冠山”位于峰顶山与合面铺之间

道光、光绪年间的两部《垫江县志》中,均绘有《垫江县治图》。从图中可以看出,“冠山”在峰顶山与合面铺之间,“冠山”北方有垫江最高山峰峰顶山、南方是至合面铺的道路。上面记载:“正西二十里至合面铺,交大竹界。”从县城西门出发,有路可至。

民国六年(1917年)印刷的《垫江乡土地志》也记载:“正西路,自县城出西门二十里合面铺,交大竹县界。”

“冠山”上有五座山峰并列的“五花峰”,这在乾隆、道光、光绪三部《垫江县志》三部县志中均有记载:“五峰并出,突兀峥嵘。”

在清代道光年间庠生李丹生所写的《冠山积雪诗》中,副标题标注“上有五老峰”五个字;在民国三十四年(1945年)绘制的《垫江县水陆分区图》中,可以清楚地看到:在县城正西方向,有“五花峰”。

因此,综合以上各史料的记载可以判断:“冠山”所处位置,在峰顶山与合面铺之间;山上还有一眼就能分辨出来的五座山峰。

乾隆《垫江县志》中,合面铺和峰顶山的位置。

另外,笔者在民国二十六年(1937年)5月垫江县政府绘制的《最新垫江县水陆分区全图》、民国三十四年(1945年)4月垫江县政府绘制的《垫江县水陆分区全图》上,都清晰地看到“五花峰”所处的位置,在县城正西的方向。

从两张地图上还可以看到,在县城南马神庙附近的明月山外山,也分别标注有“官山(冠山)”地名,大概是因为山形像旧时的官帽而得名。笔者认为,此冠(官)山并非“冠山积雪”美景的冠山。

道光《垫江县志》中《垫江县图》对垫江县城、明月山、交通路线等位置和图示标记。

光绪《垫江县志》中《垫江县图》对垫江县城、明月山、交通路线等位置和图示标记。

民国三十四年(1945年)绘制的《垫江县水陆分区全图》,“五花峰”在县城正西。

县志中记载的“合面铺”在什么位置?

桂溪街道西山村87岁朱家兴老人,从小就在明月山上长大,经常到山上去砍树木、捡野生菌、走人户,对合面铺非常熟悉。

朱家兴老人说,垫江县城西门至大竹有两条路可走,到合面铺的路是大路,另一条是小路。这两条路以前都是一块一块的石头铺成的,比较好走。

冠山在峰顶山与合面铺之间。山上有五座峰,在县城就可以看到。摄影 向晓秋

合面铺,当地人称河面坡。摄影 汤涛

他清楚地记得道路沿线的地名:从老垫江县城西门出发,经冬瓜坡、车家湾、毛狗洞丫口、谢家河坝、下拱桥、盐井沟、擦耳岩、中拱桥、上观音、上拱桥、庄家湾、周家坝、赖子坡、三百梯、竹儿坪、三口塘,到明月山山脊的六棱碑,然后经邓家店子,到大竹县境内的合面铺(现在地名为河面坡)。

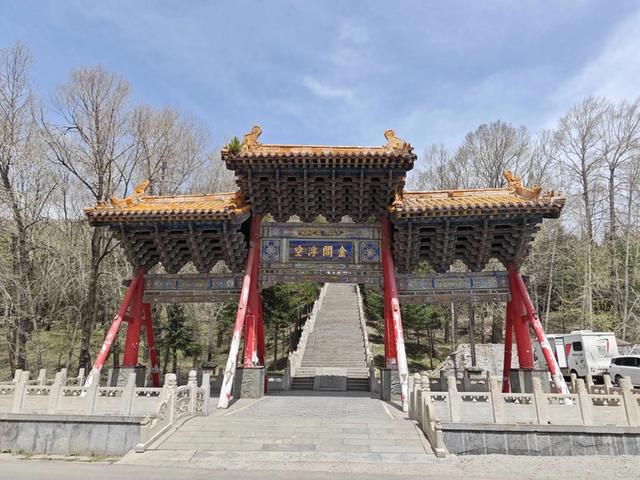

在位于县城中心广场(明清时期老县城所在地)金质天街顶楼所拍摄的冠山。摄影 汤涛

另一条路从县城西门出发,经肖家大湾、拴牛坝、流泊水、白龙洞水库、白龙洞、周家湾、木一井、华家湾、煤炭厂上厂、牛头寨、寨丫口、李家湾,到大竹县境内的合面铺。这条路比前一条路要远一些,所以走的人要少一些。

四

“冠山”名称的来历

按地质专家的解释:地球表层的岩石向上隆起形成穹隆,叫“冠山”。又有人对垫江“冠山”名称的来历解释说:“山的山势如眠牛,正面望之,前一层低、后一层高,似乎乌纱帽之形,故曰冠山。”还有人说,“冠山上有五个山峰,山形酷似雄鸡的肉冠而得名。”

明月山在垫江县城西边,在县城往明月山方向望去,“冠山”上的五座山峰向上突起,就像雄鸡的肉冠一样,非常醒目,因此人们称之为“冠山”,这个关于“冠山”名称来历,应该是最贴切的解释。

从县城西门出发,到龙王古洞,有十里路程。再往上走五里,就到了冠山山顶。

冠山美景。摄影 郭盛成

另外,有垫江历史和人文地理的爱好者,在垫江明月山发现一处“毛公山”,其实也就是古人所称的“冠山”。“冠山”上山脊起伏、五峰并出,“五花峰”恰到好处地勾勒出了毛泽东主席平躺山脊的侧面肖像,被称为“毛公山”。

“毛公山”那广阔而充满睿智的额头、挺拔而富于正气的鼻梁、丰满而饱含仁爱的嘴唇,甚至那一颗极具个性化的肉痣和毛公习惯穿着的中山装棱角分明的衣领,都神形兼备、惟妙惟肖、栩栩如生。在垫江县城桂西大道白龙转盘处,仰望明月山,便可清楚地看到“毛公山”。

远眺“毛公山”。摄影 向晓秋

综上所述,根据乾隆、道光、光绪三部《垫江县志》对“冠山”的记载、对“龙王古洞”“罗王古洞”的记载,以及道光和光绪年间的两部《垫江县治图》关于“冠山”在峰顶山与合面铺之间的标示,可以看出:

道光县志修改了乾隆县志中,关于“冠山”位置的错误,由“冠山,县西北五十里”修改为“冠山,在县西十五里”;而后来的光绪县志,再继续修改了道光和乾隆两部县志关于“冠山上有罗王洞”的错误,将“上有罗王洞”删除,改为“冠山,治西十五里,五峰并出,突兀峥嵘。” 道光和乾隆两部县志关于“冠山上有罗王洞”,应为“冠山上有龙王洞”。

五

历代诗人对“冠山积雪”美景的赞叹

由于冠山就在县城西边,县城里的人们抬头便可望见。尤其是在冬季最为寒冷的时候,大雪将整个明月山系全部覆盖,白茫茫一片,冠山上的“五花峰”则更加耀眼。于是,古人便把这美丽的雪景命名为“冠山积雪”,并列入垫江旧定八景之一。

这美景也让诗人们诗兴大发,写下诗歌予以赞美。

李丹生,垫江县人,清代道光年间庠生(即秀才)。他“自幼耻为章句学”,从小就对章句学持轻视态度,虽然家庭贫寒,但他还是“淡然于功名,遂弃举子,业以诗,自隐”,他对功名利禄看得很淡,放弃了参加科举考试的念头,甘当隐居之士,以写诗为职业。

他曾写下《访禅崖》《垫葛吟》《榾柮篇》等许多诗文,还著有《松云集》,光绪《垫江县志》卷十“艺文志”记录有他的部分诗词作品。他的《冠山积雪》诗,对垫江旧定八景之一“冠山积雪”的清晨美景作了记录。

《冠山积雪》

(上有五老峰)

李丹生

积琼横岫景偏幽,

素影涵虚静不流。

天晓忽惊银海阔,

月明先见玉峰浮。

千山终古环青障,

五老同时见白头。

依槛遥看光皎洁,

恍如庚亮夜登楼。

诗人前两句诗“积琼横岫景偏幽,素影涵虚静不流”,对前一个寒冷而宁静的夜晚作了描述,为一天凌晨突然看到美丽雪景所带来的惊喜作了很好的铺垫。

“天晓忽惊银海阔,月明先见玉峰浮”,第二天凌晨天刚破晓,诗人看到一片银白色的雪世界,感到非常的惊讶。西山上望去,映入诗人眼帘的是一座座洁白的山峰,漂浮在静谧、缥缈的夜空中。

看到冠山上铺满皑皑白雪,诗人感叹道:“千山终古环青障”,那连绵不绝的山峰披着青色的屏障,这是亘古不变的;但“五老同时见白头”,五座山峰同时披上洁白的雪色,是非常少见的。

此时的诗人倚靠在栏杆上,遥望着一片雪白的冠山和皎洁的月光。这美好的月色、静谧的场景,让他仿佛置身于当年“庾亮夜登楼”时的情境之中。

诗人通过这首诗,把“冠山积雪”清幽、雅致、充满诗意的美景展现在世人面前。

冠山近景。摄影 汤涛

清光绪年间,时任德阳县教谕李炳灵(字可渔,垫江人,光绪《垫江县志》纂修),也以《冠山积雪》为题写诗,描绘了“冠山积雪”美景。

与李丹生诗歌不同的是,李炳灵描写的是月夜下“冠山积雪”的景色。

《冠山积雪》

李炳灵

银样林峦玉样花,

冠山山色净无瑕。

松痕乍失云头翠,

梅萼犹含屋角葩。

月照空明分岭树,

室生虚白有人家。

光辉到眼清寒剧,

蹑屐登临兴更赊。

这首诗选自李炳灵《嘘云山馆诗集》。在诗人的笔下,冠山山林峰峦如同银质般闪耀,山色纯净得没有任何瑕疵,山上的松树忽然消失在云头翠色中,墙角的梅花正处于将开未开的状态,给人一种纯净、美好的视觉感受。

从“梅萼犹含屋角葩”这句诗还可以看出,诗人作诗的时间,正好是寒冬腊月、梅花开放的时节。

诗句“月照空明分岭树”,营造出一种清幽、空灵且宁静的意境:明月洒下清辉,将山岭上的树木清晰地分隔开来,使整个画面具有一种空间感和层次感。诗句“室生虚白有人家”,暗示着诗人要像《庄子·人间世》“虚室生白,吉祥止止”所描绘的那样,内心纯净无欲。

整首诗句勾勒出一幅“在明月照耀下,铺满白雪的冠山山岭树木轮廓分明,周围环境清朗澄澈”的画面,不但表达了诗人希望保持宁静、超脱的心境,也让读者仿佛身临“冠山积雪”美景、感受到那份远离尘世喧嚣的静谧与祥和。

在三合湖远眺冠山。汤涛 摄影

垫江人、清嘉庆翰林院编修程伯銮,道光二年(1822)举人萧秀棠,以及李枚等人,也在诗作中对“冠山”有描写,现录于后:

《桂溪竹枝词十六首》之十一

程伯銮

冠山才为看花游,

丹桂归须插满头。

今夜月华还共守,

小庭月色正中秋。

《残腊新年半月中》

(十日清晓,见西山山半尽在雪中,盖夜深所布也)

萧秀棠

残腊新年半月中,

屡看雪片舞春风。

已催高士常僵卧,

不独冠山证几丰。

松痕乍失云千树,

岭角粗留地几弓。

甚欲骑驴觅诗去,

同云淡处着微烘。

《石崖公八十三寿诗》

李枚

冠山爽气扑流觞,

书锦堂开日向阳。

熊梦远徵周尚父,

鹿鸣早赴鲁灵光。

彩衣斑焕槐阴密,

寿斝酒浮荷叶香。

有了为官传治谱,

星辉南极永方长。

“冠山”亘古不变地矗立在垫江县城西边,“冠山积雪”美景也会在合适的季度呈现在我们的眼前。

现在垫江县城里的人们,只要冬天下大雪,依然抬头就能够欣赏到“银海阔”“玉峰浮”“五老同时见白头”“银样林峦玉样花”“月照空明分岭树”等诗人笔下“冠山积雪”美丽景色。

来 源:垫江社科在线

还没有评论,来说两句吧...