转自:SMART度假产业平台

我第一次抵达台州,是被一句话吸引而来:“无鲜勿落饭。”

在台州,若饭桌上没有足够鲜活的食物,人是吃不下饭的。这种对“鲜”的执念,不只是味蕾的事,更像是一种城市精神的隐喻——务实、坦诚、不事铺张,却深藏讲究。

这让我好奇:一座城市若真的讲究到骨子里,会长成什么模样?

三天台州行,我走进了这座散落山海之间的“小城市”。

台州没有响亮的文旅名号,却在悄然之间,把文旅当成产业来做,把文化当成根脉来养,把地方美食当作一门技术来雕。

它的热闹并不依赖流量,而是建立在对地方生活节奏与民间智慧的深厚信任上。

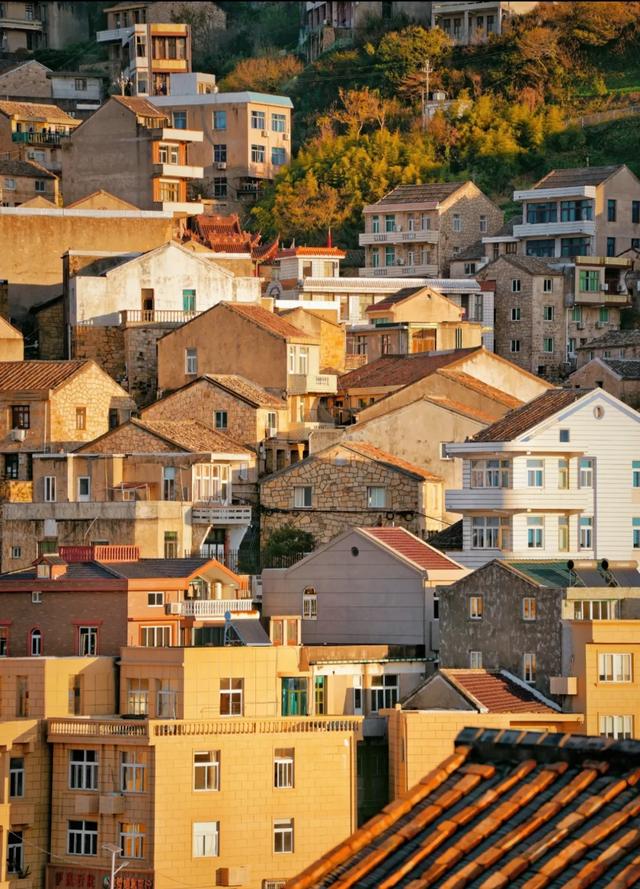

在地理上,台州就像一座“分体式”城市——海岸与丘陵交错,内陆与渔港共生,各个区县之间山脉为界,饮食、口音、生活方式都有明显差异。

临海古城虽不直面大海,却是台州千年的政治与文化中枢。而椒江,则是当下的行政与产业中心,靠着港口工业崛起,现代楼宇、高校新城、滨海新镇鳞次栉比。

1994年,市政府从临海搬至椒江,一纸调令,至今仍是两地人茶余饭后的谈资:谁更能代表“台州”?

但更深层的差异,藏在语言里:前一脚是吴语软语,后一脚就撞进闽南话的节奏;黄岩话、温岭话、玉环话,十里不同音,互不相通。

可正是这种“散装”,让台州人格外懂得倾听。正因为方言多样,人们更习惯用普通话交流,也让这座城市对外来者格外友好。

近年来,这种“裂”正在悄然修复。文旅的发展不是打破边界,而是让山海成为风景,把分散变成特色。

而贯穿这一切的,是一种古老而现代的精神密码:和合。

国清寺外,寒山拾得的雕像静静相对,一个捧盒,一个持荷。他们是“和合二仙”,是天台山赠予中国的文化象征——和而不同,美美与共。

在这座山海之城,“和合”不是口号,而是生存智慧:各县虽有竞争,却能在文化上相互尊重,形成独特的共生格局

在很多城市,文旅是一场热闹的营销;而在台州,它是一个长期的系统工程。

比如天台山,它不仅是自然胜景,更是文化高地。

作为佛教天台宗与道教南宗的发源地,拥有国清寺、桐柏宫、华顶、赤城山等重镇。李白、徐霞客、智者大师、最澄大师……都曾在这里留下精神坐标。

日本天台宗的源头、东亚佛教传播的桥梁,其实都指向这片云雾缭绕的山头。

国清寺地处山中,不事张扬,千年“农禅并重”的修行传统至今未改。

稻田与松林、晨钟与牛群、斋饭与茶籽洗碗……一切都让人恍若误入世外桃源。春看隋梅,秋望金稻,四季不同,心境各异。

而桐柏宫则仙风道骨,藏于湖畔。它与国清寺构成“佛道双修”的风景线,为这座城市注入厚重而灵动的文化灵魂。

而今台州的新一轮文旅布局,从这些“深根”的文化出发,叠加了“轻盈”的表达方式:

东海千古情项目引入沉浸式演艺重构“海上丝路”

天际之城打造云端避暑胜地与长三角青年打卡新地标

温岭石塘的‘海上布达拉宫’式石屋群,正成为滨海文旅的新地标。

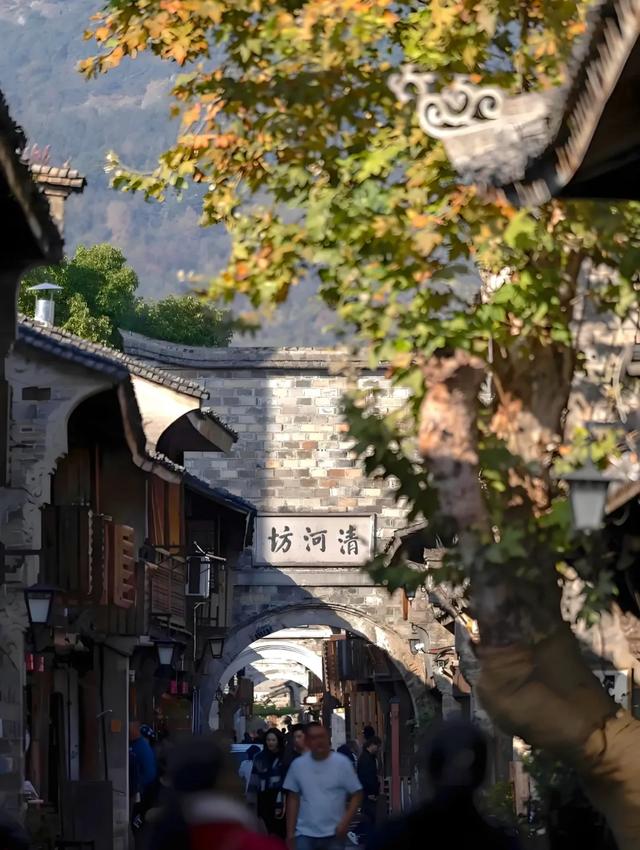

紫阳街光影剧场以诗词裸眼3D重构传统记忆

部分景区试点AI导览系统,为游客定制个性化路线

这些都说明:文旅不应只是历史的“复述者”,而是城市战略的“创造者”。

对其他城市来说,台州提供了一种可能——让文化不是镀金,而是沉底;让旅游不只是拍照,而是生活方式的再设计。

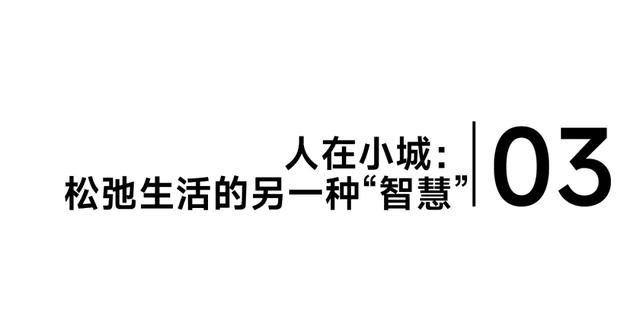

这座小城的魅力,不在于网红打卡点的密度,而在于一种与世界渐行渐远的生活节奏:自然、温吞、扎实,略带一丝倔强的讲究。

台州的清晨没有通勤高峰,只有烧饼炉前热腾腾的白气和手艺人小心掐算的火候;街头老排档凌晨两点还亮着灯,老板一边煮酒一边闲聊,店门口蹲着等夜宵的,是做完夜班的船工,也是刚谈完项目的年轻人。

这里的麦油脂得自己手搓,鱼面要现做,老街的墙皮不刷漆,因为斑驳就是历史的年轮。

这种“慢”不是懒惰,而是一种保留——保留时间感,也保留人与物、人与人之间的关系厚度。

但你要知道,这种松弛,不是慵懒,而是历经风浪后的从容。

台州是中国民营经济最活跃的地区之一,诞生了吉利汽车、苏泊尔、公元管道等企业。这里的老板,可能是凌晨三点在码头选蛏子的渔民之子,也可能是把模具厂开到德国的黄岩工匠。

他们信奉“走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦”的“四千精神”——外表温润,内里硬气。

在临海紫阳街的非遗馆,小朋友用稚嫩的指尖勾勒刺绣的边角,一旁的年轻妈妈轻声讲着小时候外婆做刺绣的样子;

在市郊黄岩的陶艺坊,大学生正试着用瓷泥复刻南宋的官窑杯,讲解老师是本地工艺世家的第五代传人;

在仙居的老村落里,傍晚的篝火旁,不同年代的居民围坐一起听村里老人唱山歌,唱到“茶凉了”,有人就默默去续水。

年轻人也在用自己的方式,重新定义“台州”这两个字。

有本地团队用短视频记录百年糕点铺的关门仪式,也有小众杂志从船工的语音里提取方言片段做成声音装置。

有人在城墙旧址上搭建开放式诗歌展台,也有人在街头发起“乡野诵经会”,用宋韵音乐和古文吟诵拉近人与土地的距离。

他们没有喊什么口号,只是把镜头、画笔、麦克风对准日常,试图在纷繁之中留住台州那点“真”。

而高校师生也不是被动参与者,而是行动中的建设者。

比如台州学院的设计专业团队,将课堂搬进老城,一起为历史街区设计智慧导览系统、Vlog路线和亲子寻宝游戏;比如志愿组织联合夜市摊主,发起“夜游剧场”,让沉浸式剧情在市井中穿梭。

就连猪油干饭,都在他们笔下变成一本图文志,一份属于台州的“城市味道档案”。

在很多城市,文化是宣传语;在台州,文化是午饭、是对话、是那口要等半小时才能起锅的豆腐汤。

你甚至可以说,它是一种不动声色的“坚持”:不赶时间,不做样子,不讨好流量,但凡事都有出处、有滋味、有回应。

在这个越来越快、越来越轻的时代,台州似乎反其道而行,用慢、用实、用人的体温,建立了一种属于小城的松弛秩序。这秩序里,人可以认识人,手可以做东西,街巷有回声,生活有分寸。

这样的城市,也许不是理想的“目标地”,但一定是无数漂泊者心中那句:“要是我能在这里慢下来该多好。”

说到底,台州对“鲜”的执着,是对生活最朴素的追求。

在台州饭桌上,没有“将就”。凌晨三点选蛏子、白煮海鲜不加酱、食材必须见水即死。

你必须细细咀嚼,才能明白这座城如何把味觉、乡情与时间揉在一口食物中。

从“新荣记”的米其林星星,到巷子口只卖五样小菜的小馆,台州菜都是一门“讲究的技术”。

椒江的“仁益饭店”、临海的“鹏记”、路桥的“鲜嗒嗒”……每一家,都有自己的“海边哲学”。

而在这里,“鲜”不仅是味觉体验,更是一种生活状态的形容词。有人神采飞扬,台州人会说:“这人今天真鲜嗒嗒!”那种活泼、灵气、带劲的状态,正是这座城留给旅人的印象。

临走那天,我再次路过临海的紫阳街。一家食堂前,一位阿姨冲我笑了笑:“你是不是前天也来过?”这种“认得你”的感觉,在大城市里早就稀缺。

台州不是“新一线”,也不谋求“打榜”。但它用自己的节奏,构建出一种不必喧哗的城市自信。

当第一缕阳光划过括苍山顶的风车阵。寒山拾得在国清寺外微笑相望,一个捧盒,一个持荷——“和合”二字,正是这座山城千年不散的密码。

它像一盏炖得很久的汤,看似不起眼,实则温润饱满。你得在这里住上几天,吃几碗汤饭、吹几次海风、听几回晨钟,才会明白——

台州,不止有风景,它是一种关于城市、关于未来、关于人情味的长久叙述:

在山海之间,把日子过成手艺,把生活活成和合,把未来交给时间。

图片归原作者所有 侵权联系删除

还没有评论,来说两句吧...