在秦皇岛市抚宁区的旧县村,有一大片百年桑林,现在是秦皇岛人郊游的好去处。我也不止一次前往,因为还有兔耳山和天路,它们共同组成了可以畅游一天的景区。

观光之余,我在想,先人们在这里种植桑树,当年肯定不是为了旅游吧?就是桑葚,又能卖出多少钱?那东西不好存放又不好运输。所以种桑的目的只有一个:养蚕、得茧,

历史上,养蚕可不仅仅是江南的事。

河北省的养蚕历史可追溯至新石器时代,并在不同历史时期持续发展,形成了独特的蚕桑文化。

冀东也不例外。清光绪二十四年的《滦州志》在《物产》一节中关于蚕是这样记载的:“北方地寒,蚕仅一熟。二三月始雷,蚕驹乃生。蚕本龙精,面首类马,故称驹。饲以桑耳,至二三眠后,食叶渐有声,四眠即熟。凡蚕三日一蜕,蜕则不食,是谓一眠。眠至四而茧成,是曰“大眠”。其成茧者至八日即出蛾,雌雄相配,遗子纸上而蛾死。封裹其纸,藏之明年蚕复出。大茧四千小茧六千,可获丝一斤。桑叶计地一亩每月可得五百斤,蚕食之可获丝四斤。”

80年代之前,今秦皇岛市的昌黎县,还曾经有唐山地区蚕种场(1983年撤唐山地区)。

别说秦皇岛所在的冀东了,就是再靠北的承德,也曾经有过辉煌的养蚕史。比如,至1993年底,承德丝绸厂就有职工2468人,建厂40多年来,共生产绫、罗、绸、缎、锦300多个品种,这说明其所在区域定有足够的原料来源。

那么,现在我们这里为什么见不到有人养蚕了呢?具体原因不详,但我觉得这个原因肯定是经济方面的。

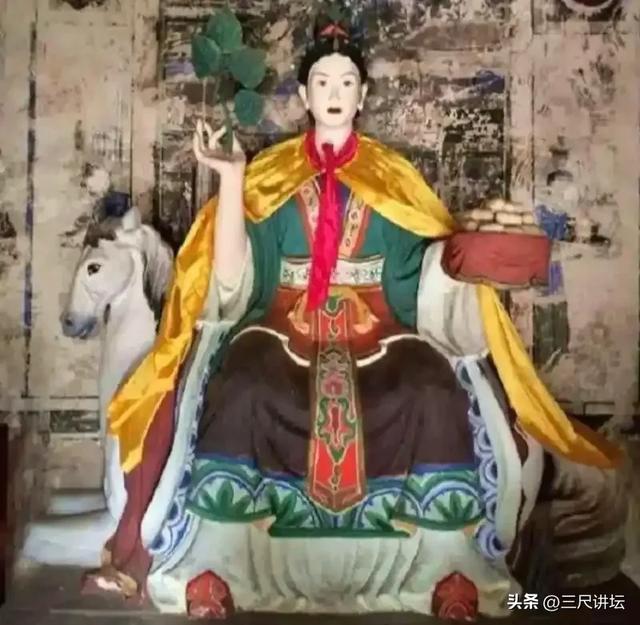

蚕姑是中国古代神话传说中的蚕神之一,蚕姑信仰体现了古代男耕女织社会中桑蚕业的重要性。蚕姑最广为人知的形象是嫘祖。据《史记·五帝本纪》记载,嫘祖为黄帝正妃,发明养蚕技术,被后世尊为“先蚕”。在河北易县狼牙山的蚕姑坨,相传是嫘祖植桑养蚕之地,当地建有蚕姑庙以纪念她的功绩。

蚕姑的形象还有马头娘,传说为女子披马皮所化,形象常见于四川、江南等地。其传说大致是:蜀中有一年轻女子,父为人劫走,只留所乘之马。其母誓言:谁将父找回,即以女儿许配。马闻言迅即奔驰而去,旋父乘马而归,从此后马嘶鸣不肯饮食。父知其故,怒而杀之,晒皮于庭中。女由此经过,披上马皮,同时卷上一棵大树,化而为蚕。于是此树因“丧”而曰“桑树”,女子遂奉为蚕神。

蚕神还有“三姑”,又有“蚕母",“三娘”诸称。

翻阅古籍,今唐山市所属的滦州和迁安两个县级市过去都曾经有蚕姑庙。

清光绪二十四年的《滦州志》记载:本州有两处蚕姑庙,当然那时的滦州很大,包括今唐山市古冶区及今滦南县、丰南区等。《滦州志》在此处有“案”即“按语”:此即古礼之先蚕也,俗以四月八日祈蚕功。“先蚕”就是始教民育蚕之神,一般认为是“嫘祖”。

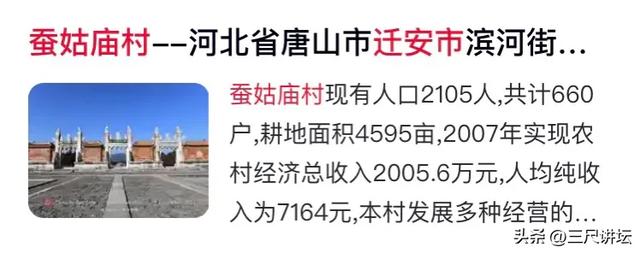

迁安蚕姑庙位于迁安市城西南约30里处。据传西汉末年姜、席、徐三姐妹以养蚕行善闻名乡里,死后被奉为神姑。汉光武帝刘秀遇险时得三姑划河相救,登基后敕建庙宇,村名遂改为“蚕姑庙村”。民国时期庙址改为学校,残存壁画至20世纪50年代仍可见。农历四月初四传统庙会延续至今。

迁安蚕姑庙的传说有些与众不同,但民间传说就是这个特点,一定有本地元素在里面充当主角。但是蚕神三姑的流传范围也不小,其它地区也有三姑的故事。

“三姑"作为蚕神的具体称谓最早见于元代文献。元 代诗人马臻 《村中书事》诗之一:“村妇相逢还笑问,把蚕今岁是三姑?”明代高启《养蚕词》中提到"三姑祭后今年好",说明当时民间已将祭祀"三姑"与蚕事丰歉直接关联。马臻、高启都不是河北人。高启的原诗如下:

养蚕词

东家西家罢来往,晴日深窗风雨响。

三眠蚕起食叶多,陌头桑树空枝柯。

新妇守箔女执筐,头发不梳一月忙。

三姑祭后今年好,满簇如云茧成早。

檐前缫车急作丝,又是夏税相催时。

如今,我们这里早就没人养蚕了,丝绸制品,喜欢的拿钱买就是了。所以,历史上曾经有过的蚕姑庙也早就被人遗忘了。

附:(可以不看)

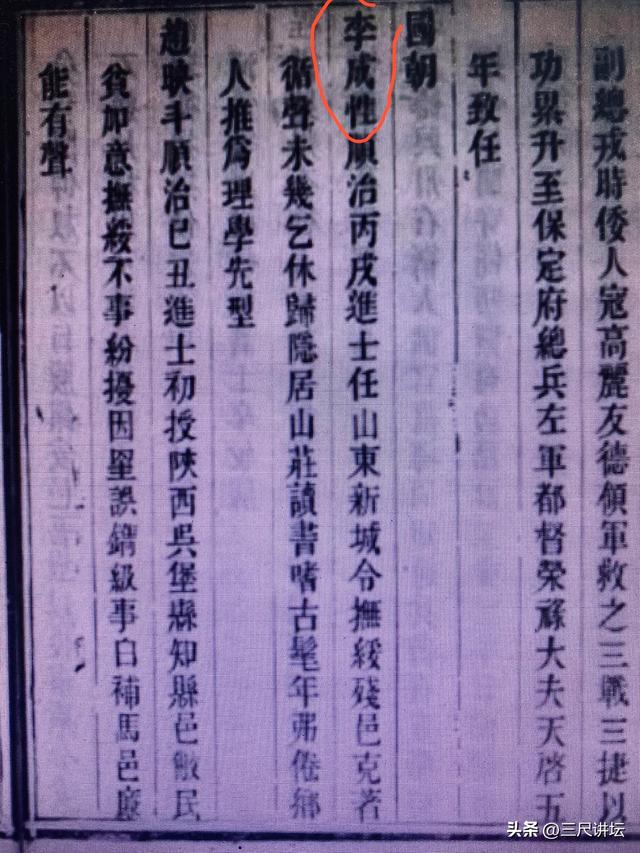

下面,我附上从康熙版的《迁安县志》上抄录下来的一篇文章,是介绍我前面提到的蚕姑庙的。此文作者李成性,我推荐过他的背牛顶游记。李是明末的秀才、清初的进士,他在世时,蚕姑庙的香火旺盛,只不过由于历史变迁,人们弄错了祭祀对象,李写文恢复其本来面目。原文没有标点符号,断句是否正确,注释是否得当,请批评指正。

李成性,顺治丙戌进士。任山东新城令,抚绥残邑,克著循声(“克著”拼音为kè zhe,意为“显著”,循声 ,指为官有循良之声)。未几乞休,归隐居山庄。读书嗜古,耄年弗倦。乡人推为理学先型。

蚕姑庙

邑(本县)进士李成性蚕姑庙考

迁邑之西三十里,曰平顶山,邑城之西五里曰滦河,河西十余里到山十里曰蚕姑庙庄,以庙名。庙之来盖久矣。明初吾高祖名海者,始卜居(通过占卜选择)于斯。斯庙主神女像三,南向塑女嫔二,左承茧,右奉丝。次一判一鬼列侍焉,其为蚕姑彰彰也。

【点评:介绍了蚕姑庙的地理位置及最初庙内的情况,主像是三位女神,有女嫔手里拿着蚕或丝在旁,还有一个判官和一个小鬼列侍,明显的是祭祀三位蚕姑的。】

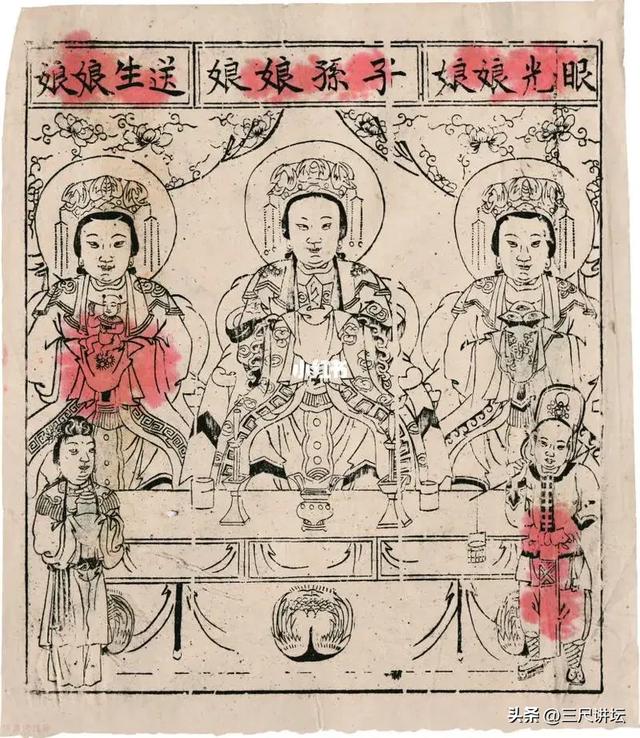

庙原在庄南,岁久倾圮,海季弟名聚者更新之,移至庄东,即今庙址是也。正月上元修祀事,四乡之士女咸往焉。万历中,庙复圮。乡人侯继文会众再新之。中堂像如故,于左右两室间增眼光(眼光娘娘)子孙(子孙娘娘)二像。庙中 失其旧,然尤祀以上元,蚕姑之名未没也。

【点评:明万历后,在修复后增加了眼光娘娘和子孙娘娘。眼光娘娘,是道教神话传说中的女神,其道场是在东岳泰山。是一位专职负责医治民众眼疾的女仙,手托着一只大眼。尽管如此,仍然在每年的上元(正月十五)这一天祭祀,主神还是蚕姑。】

而来岁浸久,乡愚习见眼光子孙二像在泰山行宫中,遂以三姑为泰山娘娘,改四月十八日祭,实之蚕姑之名没而祀淹矣。

【经年累月,无知的乡民看见泰山有眼光子孙两个神像,就以为三姑是泰山娘娘,改为每年四月十八祭祀了,虽然有蚕姑名之实,但是祭祀却没有了。泰山娘娘即碧霞元君,中国道教的重要神祇,碧霞元君的圣诞为农历的四月十八日,是时泰山碧霞祠和供奉碧霞元君的庙观均要举行隆重的庆典。】

予为此惧,搜采稗乘,见农桑杂录云:四孟之年,大姑把蚕,四仲之年,二姑把蚕,四季之年,三姑把蚕。”乃知三姑盖三处女姊妹,共职蚕。事者闻之,真定亦有此庙,神像相同。正月上元日则祭,四月挂丝则又祭,于祈报之,义甚明。然则世俗所称马头娘乃蚕姑之始化也。荒史所称,黄帝命元妃西陵氏教民蚕,乃蚕之始也。三姑分岁主运,乃代天地化育之功,以衣被万世者也。其绩实与后稷乃粒烝民者等在,在宜尸而祝之,以不忘衣食之源本,岂可以边地不蚕废没其坛庙也哉!

【这是李成性大段的议论和考证。他为蚕姑庙变成泰山娘娘庙而担忧 ,并进行了考证,查找典籍,得知了三姑原来是三个蚕女。她们养蚕是有分工的。所谓“四孟之年 ,大姑把蚕;四仲之年 ,二姑把蚕:四季之年,三姑把蚕。”四孟、四仲、四季等年份的认定,大概过去农历会区分 ,这是天干地支名称决定的。世俗说说马头娘娘是最早的养蚕者,但据《荒史》这部书,应该是黄帝元妃西陵氏即嫘祖。然后由三姑分年把蚕,解决人们穿衣的大问题。这与后稷以粮食养育天下(乃粒烝民,Zheng 众多的)一样,应该“宜尸而祝之”。意为应当以祭祀的方式表达敬意或祈求,其中“尸”指古代祭祀中代表神灵受祭的人,“祝”指主持祭祀、传达祈求的祝辞。该短语出自《庄子·逍遥游》。】

世运改革,民生凋疲,庙祀之不渝,于土壤者(本地、乡里)无几。乃科乡人葺之,筑室招僧,以司香火,用以延一线之不坠。予恐久而泯没,失其本,以正 事勒之于石,以备乡之后来者取徵焉。

【指出由于老百姓生活困苦,所以坚持不渝地祭祀蚕姑庙,在“土壤者”即乡本土没有几个人了。于是一方面加以修葺,并招募僧人,同时又勒石记之,以免后人忘却。】

张太复蚕姑庙观荷诗云:

桑柘阴阴村景幽,

藕花共道盛中洲。

远香覆水迎人面,

浓丝遮檐祀马头。

对我亭亭当芷岸,

与谁采采泛兰舟。

湖洄那意清波阻,

一望苍烟素练浮。

【这个张太复我不知道他为何人,网上有文章说他是清嘉庆年间迁安县教谕,这就矛盾了。顺治年间的进士李成性怎么可能引用嘉庆年间人物的诗呢?】

还没有评论,来说两句吧...