扶风位于陕西省中部偏西的位置,这是一座承载着数千年历史的县城。它宛如一颗镶嵌在关中平原上的明珠,散发着独特而迷人的光芒,其深厚的历史底蕴、优越的地理环境和璀璨的人文景观,交织成一曲壮丽的文明乐章。

历史的回响:岁月长河中的扶风印记

扶风,因“扶助京师、以行风化”而得名 ,这一名称本身就蕴含着历史的厚重与使命。

其历史可以追溯到六千多年前的原始社会,神农氏时期,这里属姜氏国。

黄帝时期,先后属于岐伯国、后稷周国。

作为西周文化的发祥地,扶风在西周时属岐邑,是京畿之地,周部族始祖后稷在此教民稼穑,开启了辉煌的农耕文明。

古公亶父因避戎狄之祸,率族人迁居周原,这片土地从此成为周王朝崛起的摇篮,为华夏文明奠定了重要的基础。

秦汉时期,扶风的行政建制不断演变。秦孝公于公元前350年在今县境设立美阳县、邰县。

汉武帝太初元年(前104)归右扶风辖领,“扶风”之名由此与这片土地紧密相连。此后历经新莽、东汉、三国、两晋南北朝,直至隋唐,扶风县名虽几经更迭,但始终在历史的舞台上扮演着重要角色。

唐高祖武德三年(620),在武功长宁镇始设扶风县;太宗贞观八年(634)改湋川县为扶风县,并在今法门镇设置岐阳县 。

五代至明清时期,扶风县设置基本稳定,归凤翔府辖,见证了无数王朝的兴衰更替。

民国时期,扶风先后属陕西关中道和宝鸡第九行政督察区专员公署;1949年7月13日解放,县人民政府成立,隶属宝鸡专员公署,1958年12月并入兴平县,1961年8月又从兴平县分出,隶属宝鸡市,延续至今。

自然的馈赠:得天独厚的地理环境

扶风县地处关中平原渭河盆地中西部,位于陕西省中部偏西,处于西安市和宝鸡市之间,犹如连接两颗明珠的纽带。其东北与永寿、乾县交界,东与武功县、杨陵示范区连接,南与周至、眉县毗邻,西与岐山县接壤,北及麟游县地界,地理位置十分优越,是关中地区重要的交通枢纽和经济节点。

这里地势北高南低,地形丰富多样,自北向南依次呈现出低山丘陵、山前洪积扇、黄土台塬和渭河阶地等四个明显的地貌地形单元。北部的乔山山脉宛如一道天然屏障,不仅赋予了扶风壮丽的自然风光,还是一座天然的动植物资源宝库,森林面积达8.4万亩,狼、豺、野兔、豹、野猪等野生动物在此繁衍生息。乔山主峰瓦罐岭海拔1579.8米,是扶风境内的最高点,登高远眺,山川美景尽收眼底。而南部的渭河阶地则地势平坦,土壤肥沃,渭河、湋河等河流蜿蜒而过,为农业生产提供了得天独厚的条件,自古这里就盛产小麦、玉米、油菜,素有“麦、米、菜籽油之乡”的美誉,如今已形成北部苹果产业带、南部猕猴桃产业带、中部杂果和苗木繁育基地产业带的“工”字型果业发展格局 。

扶风属大陆性湿润季风气候,四季分明,光热丰富,雨热同季。春季降水增多,温差较大,大地复苏,万物焕发生机;夏季炎热多雨,充沛的雨水滋润着广袤的田野;秋季降温较快,天高气爽,是收获的季节;冬季寒冷干燥,雨雪稀少,但银装素裹的大地别有一番韵味。这样优越的气候条件,为农作物的生长和人类的生活提供了理想的环境。

人文的璀璨:熠熠生辉的历史遗迹与人物传奇

扶风是一座人文荟萃的历史名城,拥有众多珍贵的历史遗迹和动人的人物故事,每一处遗迹、每一个故事都承载着厚重的历史文化内涵。

周原遗址:青铜器之乡的辉煌

周原遗址位于扶风、岐山两县接壤处,是周文化的发祥地和灭商之前周人的聚居地,其中心就在扶风县法门镇、京当镇一带。这片古老的土地上文物遗存极为丰富,迄今已出土文物数万件,其中尤以青铜器出土数量多、铭文多、考古价值高著称,被誉为“青铜器之乡”。大克鼎、大盂鼎、毛公鼎等国之重器皆出土于此,这些青铜器造型精美、工艺精湛,其铭文记载了西周时期的政治、经济、文化等诸多方面的信息,为研究古代历史提供了珍贵的实物资料,它们不仅是中华民族的瑰宝,更是世界文化遗产中的璀璨明珠。漫步在周原遗址,仿佛穿越时空,能感受到三千年前西周王朝的繁荣昌盛和灿烂文明。

法门寺:佛教圣地的传奇

法门寺始建于东汉,兴起于隋,鼎盛于唐,因安置释迦牟尼佛的舍利而成为举世仰望的佛教圣地。法门寺塔,又名“真身宝塔”,最初为阿育王塔,唐贞观年间改建成四级木塔,后因地震倒塌。1579年,扶风县佛教徒募化钱财,历经30年重建真身宝塔,将原来木塔改建为八棱十三层砖塔。1987年,法门寺地宫被意外发现,出土了2499件文物,数量之多、种类之繁、质量之优、制作之精、等级之高、保存之完好,国内外罕见。其中举世仅存的佛指舍利被誉为世界第九大奇迹,还有唐代皇家供奉的各种珍宝、法器、丝织品等,这些文物不仅展示了唐代高度发达的工艺水平,也反映了当时佛教文化的繁荣。法门寺文化景区如今已成为国家5A级景区,是陕西重要的文化符号,每年吸引着数百万信徒和游客前来朝拜、参观,感受佛教文化的博大精深和神秘魅力。

历史人物:闪耀的群星

在扶风的历史长河中,涌现出了许多杰出的人物,他们在不同的领域展现出卓越的才华和非凡的成就,为这片土地增添了璀璨的光芒。

东汉时期的“班马耿窦”四大名门望族功绩卓著。

东汉“班马耿窦”四大望族均出自扶风郡,家族成员在军事、政治、文化领域功绩显赫,深刻影响东汉历史走向。以下分别为四大家族的核心人物与贡献:

一、班氏家族:投笔从戎与西域传奇

核心人物:班超

主要功绩:班超早年为官府抄写文书,感叹“大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域”,遂投笔从戎(投笔从戎典故出处)。

奉命出使西域,以智勇震慑诸国,瓦解匈奴势力,恢复东汉对西域的统治。

经营西域31年,收服50余国,被封为“定远侯”,史称“班定远”。

关键历史事件:

鄯善国智斩匈奴使者:以“不入虎穴,焉得虎子”的果断,迫使鄯善王归附东汉。

说服于阗王杀匈奴巫师:以心理战术瓦解亲匈势力,稳定南道局势。

家族纽带:兄长班固为《汉书》作者,妹妹班昭续修《汉书》并成为宫廷女傅,家族兼具文治武功。

班固,这位伟大的史学家、文学家,著有《汉书》,这部史学巨著与《史记》《后汉书》《三国志》并称“前四史”,对后世史学和文学的发展产生了深远影响。他以严谨的治学态度和卓越的文学才华,记录了西汉一朝的历史,为后人了解古代社会提供了详实而珍贵的资料。

二、马氏家族:伏波将军的传奇与外戚影响

核心人物:马援

主要功绩:马援为东汉开国名将,人称“伏波将军”,以“马革裹尸”的豪言闻名(也是马革裹尸典故出处)。

早年在王莽政权任职,后归附刘秀,南平交趾(今越南北部),北击乌桓,西破陇右羌人,为东汉疆域稳固立下汗马功劳。

关键战役:

平陇西羌乱:以围点打援战术击败先零羌,安定西北边疆。

征交趾:率军跨海作战,平定徵侧、徵贰叛乱,设置郡县巩固南疆。

家族后续:

女儿马明德为汉明帝皇后(明德马皇后),以贤德著称,开创东汉外戚干政却能克己奉公的先例。

马援,东汉时期著名的军事家,他一生南征北战,为东汉的稳定和发展立下了赫赫战功。“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳”,他的这句豪言壮语激励着无数后人投身报国。马援不仅军事才能出众,还心系百姓,他在任职期间,积极推行改革,发展生产,改善民生,深受百姓爱戴。

马融,东汉时期的经学大师,他博通经籍,一生注书无数,对儒家经典的传承和发展做出了重要贡献。马融讲学不拘泥于传统,广收门徒,弟子多达千人,他的讲学风格生动活泼,注重启发学生的思维,培养了许多优秀的人才,对当时的学术氛围产生了积极的影响。

三、耿氏家族:“一门九侯”的军事世家

核心人物:耿弇(yǎn)

主要功绩:耿弇威名排在东汉“云台二十八将”第四位,少年时投奔刘秀,随其征战河北、山东,以“围城打援”战术闻名。

最著名战绩为平齐之战:在临淄之战中歼灭张步主力,助刘秀统一东方,史称“弇凡所平郡四十六,屠城三百,未尝挫折”。

家族谱系:

父亲耿况为上谷太守,首举义旗归附刘秀,开启家族荣耀。

堂弟耿秉、耿恭均为名将:

耿秉随窦固出击匈奴,在蒲类海战役中大败北匈奴,推动西域复通。

耿恭以数百人坚守疏勒城,抵抗匈奴数月(疏勒城保卫战),被范晔誉为“节过苏武”。

家族荣耀:

耿氏一门在东汉共出大将军2人、将军9人,封侯爵者13人,史称“一门九侯”。

四、窦氏家族:外戚与边功的双重烙印

核心人物:窦固、窦宪

主要功绩:

东汉前期窦固娶刘秀之女涅阳公主,官拜中郎将。

永平十六年(73年)率大军分四路北伐匈奴,在蒲类海战役中大败北匈奴呼衍王,占据伊吾卢(今新疆哈密),重开西域商路。

派班超出使西域,为东汉重建西域都护奠定基础。

东汉中期窦宪,因外戚专权一度失势,后请命北伐匈奴以将功赎罪。永元元年(89年),与耿秉率军出塞三千里,在稽落山战役中击溃北匈奴主力,登燕然山刻石记功(勒石燕然,比霍去病“封狼居胥”更北),基本解除匈奴对东汉的威胁。

家族争议:虽有功劳也备受争议,窦氏两度以外戚身份掌权(窦固为明章之治助力,窦宪则因权势过盛被汉和帝诛杀),其兴衰折射东汉外戚政治的复杂性。

扶风望族的历史回响。

四大家族均以扶风为根基,体现东汉“关西出将,关东出相”的地域特征:

反映在军事传统上:因扶风地处汉匈、汉羌冲突前沿,家族子弟多以军功崛起,形成尚武风气。

反映在文化交织上:班氏以史学传家,马氏、耿氏亦不乏通经之士,展现“儒将”特质。

反映在遗迹留存上:扶风县内现存班固墓(位于今扶风县杏林镇浪店村),虽历经千年,仍为文史爱好者凭吊之地。

前文提到陕西兴平(东汉属扶风)有马援墓,墓前“伏波将军”碑刻至今可辨。

这些家族的故事,既书写了东汉开拓边疆的宏大气魄,也映射了门阀政治的兴衰脉络,成为扶风地域文化中不可磨灭的历史印记。

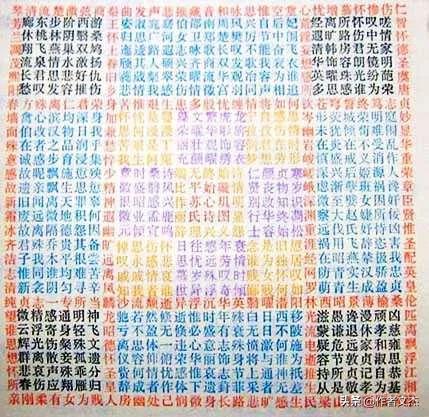

苏蕙,字若兰,魏晋时期扶风郡武功县(今陕西扶风一带)人,以惊世才情织就《璇玑图(xuan ji tu)》闻名,其故事被《晋书·列女传》记载,成为中国古代才女的象征。她以聪慧绝伦的才情织就了《璇玑图》。这是一幅回文诗图,纵横反复,皆成章句,共八百四十一字,内含诗三千七百五十二首,其构思之精巧,令人叹为观止。苏蕙织锦寄夫的故事更是成为千古佳话,展现了古代女子的深情与智慧。

历史传说:古老的记忆

在扶风,流传着许多动人的历史传说,这些传说口口相传,成为了当地文化的一部分,承载着人们对美好生活的向往和对先辈的敬仰。

其中,关于法门寺佛指舍利的传说充满了神秘色彩。相传,释迦牟尼佛涅槃后,留下了佛指舍利,被阿育王分送世界各地建塔供奉。法门寺便是其中一处供奉佛指舍利的圣地。在历史的长河中,法门寺历经多次兴衰,佛指舍利也多次显灵护佑众生。这些传说虽然带有一定的神话色彩,但却反映了人们对佛教的虔诚和对佛指舍利的敬畏之情,也为法门寺增添了一份神秘而神圣的氛围。

传承与发展:新时代的扶风风采

如今的扶风,在历史的积淀和现代文明的交融中,焕发出新的生机与活力。它不仅珍视丰富的历史文化遗产,将其作为城市发展的精神根基,还积极推动经济发展和社会进步,在农业、工业、旅游业等领域取得了显著成就。

在农业方面,扶风充分利用优越的自然条件,大力发展现代农业,构建了以粮食、果业、畜牧、蔬菜为主的产业体系,是全国商品粮基地县、国家优质苹果生产基地县。在工业领域,坚持传统产业技术改造与新兴产业培育并举,形成了医药制造、汽车零部件、新材料及装备制造、食品加工、家居包装、纺织服装、环保建材七大产业集群,新型工业体系逐步完善。

而旅游业更是扶风的一张亮丽名片。法门文化景区、周原遗址、野河山生态旅游景区、七星河国家湿地公园等景点吸引了大量游客前来观光旅游,感受扶风的历史文化和自然风光。扶风一口香、鹿糕馍、豆花泡馍、醋糟粉、扶风面皮等名优特产也深受游客喜爱,成为了宣传扶风的美食名片。

扶风,这座古老而又年轻的县城,它承载着数千年的历史记忆,拥有得天独厚的地理环境和璀璨夺目的人文景观。它是西周文化的发祥地,是佛教圣地的所在,是历史名人的故乡,也是现代文明发展的热土。在新时代的征程中,扶风正以开放包容的姿态,传承历史,开创未来,向着更加美好的明天大步迈进。

(文中个别素材及图片来源于网络,如有冒犯,请联系删除)

作者简介:李文杰,生于长安农村,毕业于西安市农业学校,为西安市农业农村局退休干部。中共党员。社会爱心人士,三农题材作者,曾发表多篇散文、诗歌或纪实文章、报告文学以及摄影作品等。

陕西省职工作协会员,西安市诗书画研究会理事,西安市作家协会会员。北京墨海书画院高级院士。网络作家,当代优秀文学家。

作者写作方向:

重拾传统文化,挖掘历史遗留。

关注三农题材,野说风土人情。

还没有评论,来说两句吧...