晚上住在巴松村。

藏民开的酒店。

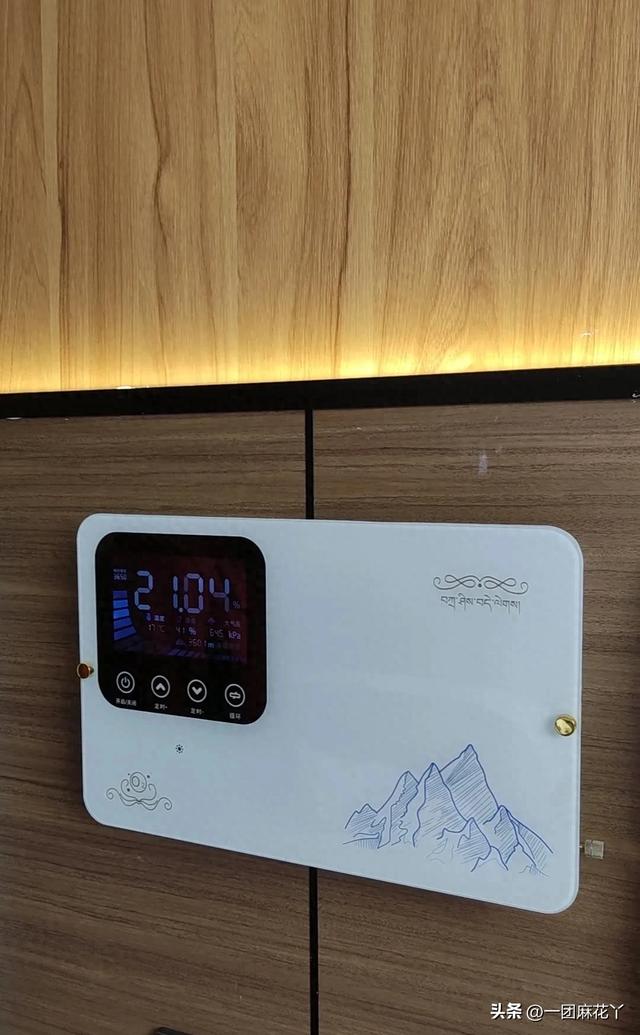

墙上有制氧设备,既可弥散供氧,又可鼻式吸氧。

墙上的供氧设备。

巴松村海拔4200米,开始休息的时候,我们用弥散供养,但是我脑袋疼,脑瓜筋蹦蹦跳。

于是我们就用那种插在鼻子眼儿上的供氧方式,没一会儿头就不疼了。

睡着了怎么办呢?吸氧管一直插在鼻子眼里,它也难过呀。

我就把吸氧管拿在手里,手放在脸的边上,这样嘴巴和鼻子附近氧气的浓度也比较大,果然,安安稳稳的睡着了。

现在到高海拔地区完全不用担心,很多酒店都供氧,连去往珠峰的电瓶车上,也是全程供氧。就是车窗关起来,然后从空调口那样的地方往下吹氧气。

但是去珠峰大本营需要自带氧气,我和老公麻团儿每人带了一个氧气罐(一口一口呼吸那种)。很多游客都背了小型制氧机,也有人背那种碳纤维的氧气罐,也有人用腋下夹着氧气枕。反正什么样的都有。珠峰大本营海拔5200米,不备氧气那是不行的,喘不上来气儿。

我们遇到了一对车友夫妻,年龄跟我们差不多,或者比我们略大。他们竟然选择住在珠峰大本营。珠峰大本营海拔5200米呀。这里没有固定的房屋,都是黑色的帐篷。因为这里不允许有永久性的建筑。这对车友夫妻说:我们住在这里,就是想尝尝世间百味。

就是这种黑色的帐篷。

我和麻团儿吃惊地瞪大了眼睛,我问:你们不需要吸氧吗?

车友夫妻说:不要吸氧。我们就是想尝尝这种滋味。

哎妈呀,他们俩太勇敢了。

我和麻团儿不行,我们到海拔4200米的巴松村入住,还要选供氧房间。我们俩不敢冒险,怕高反。要是真的高反了,也是很可怕的呢。

我们带了两个我手针织的绒线帽子,我一个麻团儿一个,就是芜湖冬天戴的那种帽子,上珠峰大本营的时候戴在棒球帽的外边取暖。以为这样就可以应付了。实际上完全不够用。我把羽绒服的帽子又戴上了,麻团儿把冲锋衣的帽子又戴上了。

等我们从珠峰大本营返回到电瓶车上,麻团儿把冲锋衣的帽子摘下来,发现绒线帽子不见了。

哎呀,我好心疼,是我一针一线编织的呐。那时候我还年轻,要是现在我是没有耐心用细绒线织帽子啦。

麻团儿有一个好朋友,李大哥,李大哥开车走遍了全中国,9年前就来过珠峰大本营。李大哥说:到珠峰得丢点儿东西在那里,窝一泡也行啊。

想想李大哥的话,我又觉得欣慰:绒线帽子丢在了珠峰也是一种荣幸啊。

还没有评论,来说两句吧...