回乡手记:

牙克石,永不消逝的乡愁印记

文图/赵天华

从家乡牙克石回到哈尔滨已一个月了,纷繁事务裹挟着我,却始终按捺不住心底翻涌的思绪 —— 我希望将这段归乡之旅诉诸笔端,又生怕仓促落笔,辜负了心中那份炽热又深沉的情感。这一路穿越广袤草原、葱郁森林与湿润湿地,终于回到魂牵梦绕的故土,与亲人和老友重逢,千般感慨,万种心绪,如潮水般漫上心头。

重回家乡,喜悦与忧伤交织,欢欣与惆怅并存。自 2016 年母亲离世后,每一次踏上归途步履都变得愈发沉重。曾经,这里是充满母爱的家,如今已经不在了,即便哥哥姐姐妹妹孩子仍在家乡,他们精心为我准备房间、宴席和特产,可心中那片最柔软的归属之地,却永远地空了。

阔别家乡35 载,如今,它已悄然地在我心中化作了 “故乡”。或许只有真正远离故土、历经岁月沧桑的人,在走向老年之时,方能深刻领悟 “故乡” 二字的千钧之重,读懂萦绕心头的那缕“乡愁”。

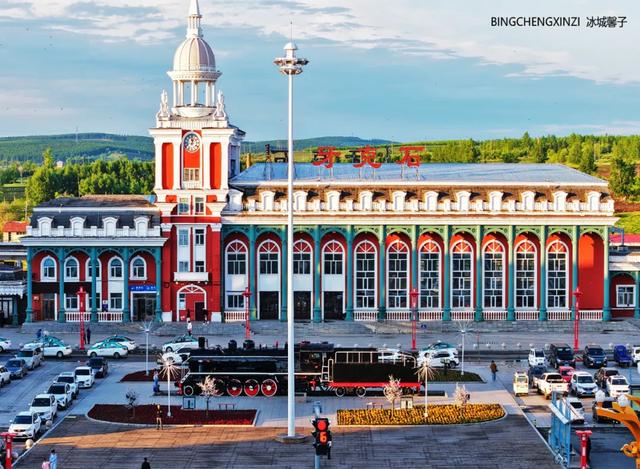

那个静谧的清晨,我独自徘徊在故乡的中央街上,缓缓朝着火车站走去。目光触及 “我L牙克石” 几个大字时,三十多年的接站、送行场景如电影般在脑海中闪现。

犹记得那个静谧的冬日夜晚,在一场把酒言欢的聚会后,十几位老同学手挽着手,陪我走过街头,一直把我送到火车上。每次想到我站在车窗前,望着夜幕中一排挥手身影的情景,心中都会涌出一股股的热流。

漫步街头,这座城市早已褪去记忆中的轮廓。我驻足于街角,目光在楼宇间逡巡,只能从街道的排列和零星的建筑影子中,辨认出几道街的位置。

西六道街的干部大院,是我生命最初的港湾。从呱呱坠地到披上嫁衣,这里的每一块砖石都镌刻着时光的密码,承载着我从童年到青年最珍贵的岁月。

转过街角,我望向记忆里家的方向,恍惚间,四五十年前西六道街干部大院的大门又立在眼前。一群孩子嬉闹着跑出来,其中一个扎羊角辫的小姑娘,正是童年的我。

想起和小光在工会大院学骑自行车的趣事,她放手的瞬间,惊慌失措的我径直撞上了墙;那个拎着空瓶去商店打酱油瓶的我,那帮夜晚坐在我家门前长板凳上望着星空高声唱歌的小伙伴,那群追着马车趴车沿的顽皮孩童,还有在电影院门前嬉戏打闹的欢乐身影,一切都鲜活如昨。

我坐在大约是原来工人文化宫位置的台阶上,耳机里反复放着《给少年的歌》。对面汉庭酒店的玻璃窗映着天空,却照不见半点旧时的影子。泪水不由得的流下来,洇湿了手里的纸巾,咸涩的滋味混着记忆里的松籽香,在喉咙里哽成一团。

沿着街道向东六道街的红旗小区走去,那里是母亲最后居住的地方。这个建于 80 年代末的小区,虽已略显沧桑,却装着我无数欢欣与心痛的回忆。母亲家单元门前的路重新铺设过了,新增的路灯静静伫立,发现单元门脸上竟然有几束青草在风中摇曳。

站在通往七道街市场的胡同里望着曾经的家,我久久凝视,似乎又看到了母亲病中拄着拐杖的背影,听到她模糊不清的歌声……想象着当年姐兄妹们在这里最后送别母亲的场景,再也抑制不住内心的冲动,走进楼道,沿着熟悉的楼梯来到二楼。那扇铁皮门依旧在,上面的广告不知是否还是当年那张,我多想敲门进去,重温往昔,可终究不忍打扰,只能黯然转身,默默作别。

漫步街头,路过欧亚小区,这里曾是牙克石市委、市政府大院,也是我工作过10年的地方。尽管当年的办公楼已经消失了二十多年,但办公桌玻璃板下压着的与同事们的合影,那些发生在这里的青春故事,依然清晰地镌刻在记忆的深处。

几十年来,每次归乡,都少不了与亲人、朋友、同学的聚会。推杯换盏间,情谊交流,是数不清的祝福,道不尽的回忆。看似简单的宴请,承载着家乡人最质朴、最浓烈的情谊。我常笑言,回家乡就是一场接着一场的聚餐,一次又一次的欣欢。

家人朋友的接风送行宴让我既幸福又不安,他们的热情款待,成了我心头甜蜜的 “负担”。而我的家人和朋友,总是给予我最大的理解与自由,包容我忙碌的身影。

和阳儿逛商场时,我仍像他小时候那般,总想为他添置衣物。即便他一再推辞,我还是固执地挑选。此次回乡,最令我欣慰的,是看到兄弟姐妹身体康健,孩子们生活顺遂,这便是最大的幸福。

聚餐归来的那个傍晚,外甥一家来到宾馆看我。初次见到小孙子,他因陌生哭了,可没过多久,便扑进我的怀里,紧紧搂着我的脖子。那一刻,血脉相连的亲情如潮水般涌上心头,让我红了眼眶。

回乡前,与两位发小相约。同院长大的慧儿的一句 “回来见一面吧,再不见就更老了”瞬间触动了我心底最柔软的角落。六十余载的情谊,每次相见都有说不完的话。我婉拒了她的宴请,执意去看望了她 95 岁卧病在床的老母亲。握着杨姨的手时,感觉她认出我了,我强忍着难过和慧儿聊起当年杨姨从图书馆给我们带回《小布头奇遇记》、让我彻夜难眠一气看完的往事。

前往她家新居时惊觉,这里竟是我的母校牙克石第二中学的旧址,也是我小学借读时的学校。恍惚间,篮球场上传来此起彼伏的加油声,当年牙二中校队叱咤赛场的模样仿佛就在眼前。那时我们牙五小宣传队也不逊色,当年给我们伴奏的可是大兴安岭文工团的专业乐队。故地重游,记忆里的喧嚣与欢笑,清晰地浮现在脑海里。

与我的以发小静和小明相聚的午后,充满了意外的惊喜与浪漫。静已搬到新区别墅,环境清幽雅致,前些年回家乡,我多数时间都住她家,现在的条件太优雅舒适了。

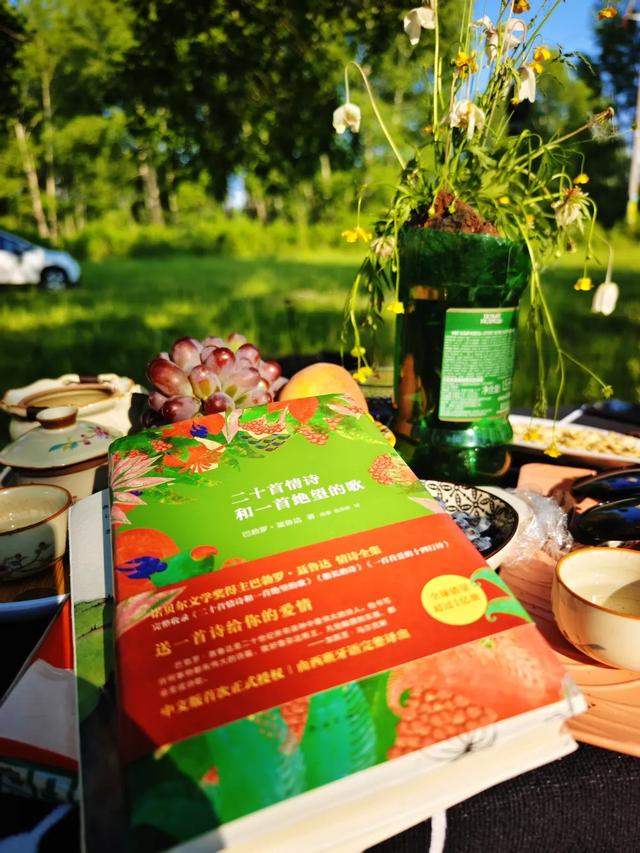

小明的家也住在新区的别墅,她驱车带我们来到离家不远她常去的一片绿地林间。她宛如变魔术般,从车中搬出桌椅、台布、美食,还有自制的花瓶,真是让我们惊喜连连。我们采摘野花,点上香烛,泡上热茶,伴着丝滑的巧克力幽香,在白桦林间拍摄畅谈,静享这“世外桃源”般的时光。

这可是就地采的野花哟

认识吗?这可是全球小明星

小明不仅才气横溢,还是个诗意浪漫的女子,她带来诗集,我们在阳光下朗读、欢笑,畅谈往昔与未知的岁月;她支起相机架,把这份美好的时光无声地记录下来。那天的天空那么湛蓝,阳光是那么的妩媚,在家乡郊外的那片草地林间,三个老阿姨快乐得像群小燕子,仿佛又回到了七八岁我们在一起时无忧无虑的时光。

可惜时间匆匆,傍晚的聚餐之约将至,我们只好依依不舍地告别。那段温馨惬意的时光,宛如一场美好的梦境,刻在了记忆书卷里,如今回想起来,每一个细节都带着暖融融的温度,仿佛打开了珍藏了多年的美酒,醇厚甘甜在心头萦绕。

临行那日清晨,我和他前往凤凰山。久违了,踏着露水、沐浴着家乡初升的太阳。走在家乡郊外山间旷野、森林湿地间,看着精心打造的民宿、娱乐营地,熟悉中透着亲切,陌生里有着新奇。

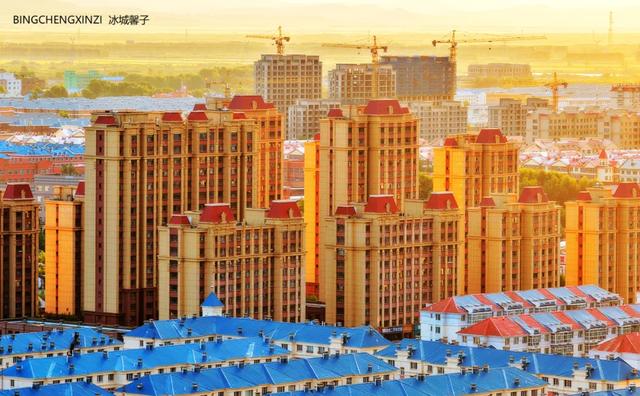

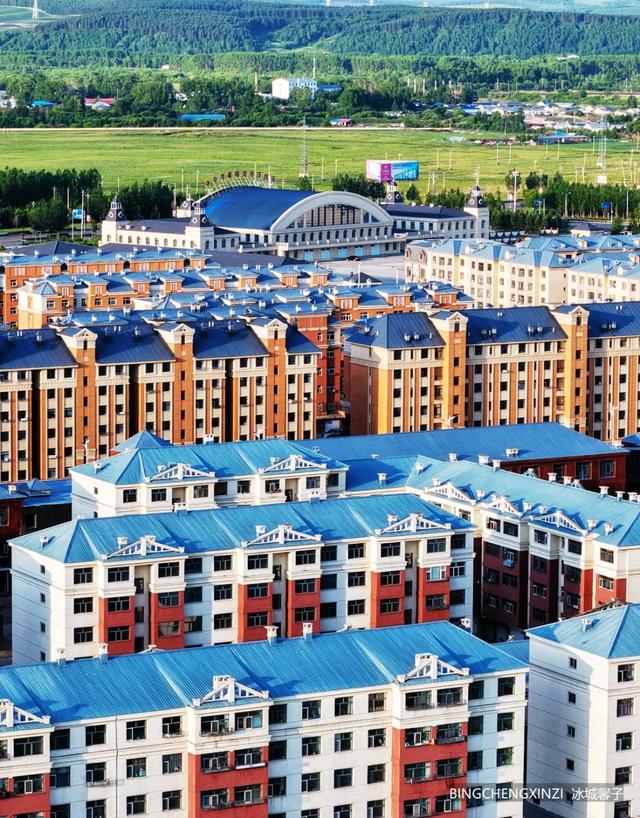

必须要用上帝的视角,记录下现在的家乡。当无人机缓缓升起时,熟悉的家乡牙克石在镜头里展现出不一样的面貌,小城安静地依偎在大兴安岭脚下,扎敦河河穿城而过,鳞次栉比的尖顶建筑错落有致,缤纷的墙体和楼顶在阳光下像一幅色彩多姿的画卷。

这些年走南闯北见过不少县级城市,才发现家乡这份欧陆风情的独特韵味,没有刻意雕琢,却拥有着一份宁静美好的气质,让人越看越喜欢。

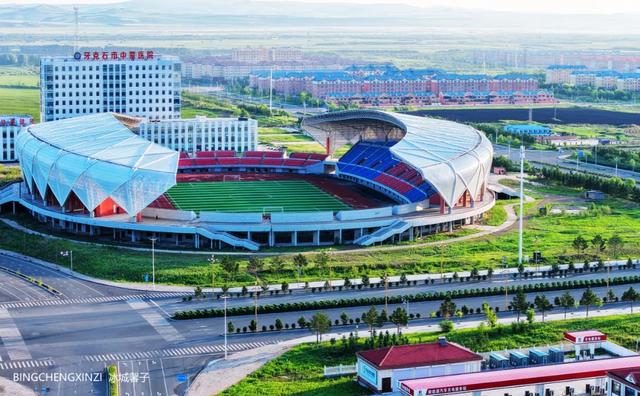

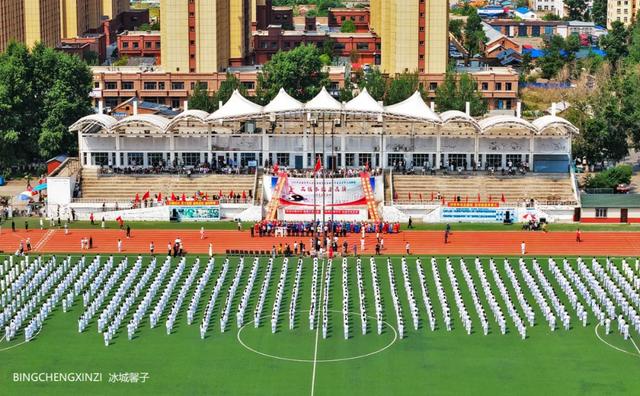

那天上午去了市政府对面的体育场,一场由1200位中老年人和中学生合演的太极拳表演正在进行。这场表演的策划者是我的哥哥,领队是我的好友,组织者也是我昔日的同事。本只想帮忙拍照记录,可一到现场,就被眼前的场面震住了。

随着《内蒙古人民永远跟着党》的歌声响起,800多个中学生排着整齐的队伍,小跑着进场。看着他们和叔叔阿姨、爷爷奶奶们站在一起,一招一式打得整整齐齐,我心里又激动又自豪。这哪里只是一场表演,分明是三代人用相同的动作,把对家乡、对生活的热爱都揉进了太极拳的一招一式里。

最后的午宴依旧在牙克石第一家——延吉狗肉王饭店,这里的饭菜不仅仅是特色狗肉,在这吃了两顿东北菜,那些不重样的美食,相当好吃。巧的是在这遇遇从海南、北京、海拉尔回乡的小学宣传队的同学,一桌子的人不是同学发小就是邻居,在这里到处都溢满了浓浓的乡情,会让你把思绪拉得很远。

天下没有不散的筵席。临别那日,朋友往我行李箱塞了盒腌野韭菜花,说“尝尝家乡的咸鲜”;妹妹顶着正午的日头,骑着摩托送来刚采的柳蒿芽和鸡腿蘑,塑料箱还带着林间的露水。看着她骑车远去的背影,咸涩的泪水突然漫上来——原来最深的牵挂,就藏在这带着泥土气的馈赠里。

家乡的草木、亲朋的眉眼,早已刻进血脉里。无论走多远,那些带着晨雾的清晨、飘着炊烟的黄昏,还有浸透乡情的味道,永远是我心底最柔软的牵挂,是永不褪色的乡愁印记。

(由于时间的关系,拍摄记录的只是所见所闻所感,并没有把牙克石的全貌展现出来,以后回乡一定多拍多展现,记录下家乡发展变化的脚步!)

还没有评论,来说两句吧...