年初,应上海格物文化发展研究院之邀,我随队赴东莞调研。行程将尽时,我们来到望牛墩镇的望汐坊。此地原是一家废弃的粮油加工厂,如今却成了当地的文旅创意项目、网红打卡地。书屋的墨香、茶社的清芬、素食馆的美味,成了年轻人追逐并喜爱的时尚休闲空间。

望汐坊

望牛墩镇居于一河两岸。车子停下的地方,是一溜陈旧红砖外墙的建筑,大门右侧一面新砌的白墙上写着“望汐坊”三个字。

我的目光首先被围墙上生长的榕树吸引了。在东莞,我已多次看到长在檐上和墙上的榕树了。望汐坊围墙上榕树的气根甚是可观,无数褐色的细小根须自然垂下,有的已钻入墙缝,有的还在半空中摇曳,将红砖墙衬托得愈发古旧。

长在望汐坊围墙上的榕树

岭南的榕树真是奇特。种子飘落何处,便在何处生根,哪怕墙缝里只有一撮尘土、几片枯枝败叶,也能让它顽强地活下来。当地人对此习以为常,倒是我们这些路过的外乡人,每每驻足观望,或叹其奇,或怜其艰。而榕树只是在墙上静默地生长着,年复一年地伸展着它的气根,活成了岭南风物的一部分。

“都市人现在都在寻找闹市中的一方静谧,让内心获得一种松弛感。”接待我们的东道主开始了项目介绍,“见人见物见生活,是近年来流行的休闲观光模式,为的是在旅游中获得心灵的触动和情感的共鸣。望汐坊就是这样一个让人心情放松的地方。”

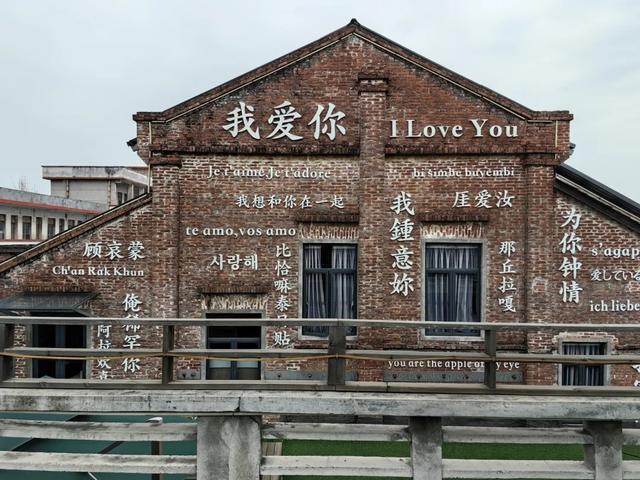

在这里,可以约上三五知己到素食馆,用新鲜健康的食材唤醒麻木的味蕾;或在爱情告白墙下感受浪漫,让茶香与沉香的氤氲充实下午的时光;抑或择一本好书静坐片刻,从字里行间感受文化的力量和智慧……

废弃厂房成网红打卡地

徜徉望汐坊,你似乎难以想象,这里曾是被时代抛弃、无人问津的一片荒地,一座摇摇欲坠的危房。近年来,随着东莞市“文化强市”建设的全面推进,充满年代感的老房子成了打造新兴文旅目的地的绝佳载体。顺应短途游、周末游的时代趋势,开发者围绕“一镇一品”发展策略,统筹“吃住行游购娱”要素,致力于让这些存量残旧老建筑焕发新生机。

时间拉回到2019年。设计改造团队来到大门上刷着“危房”二字的废弃厂房前,几番实地勘察,数度“头脑风暴”,最终确立了基于老房子的共性——红砖建筑,通过场景打造、氛围包装、“修旧如旧”“微改造”等艺术设计和施工方案,让昔日的废墟焕发新生。总之,一切从长远出发,为未来的实际运营考虑。

经过无数次设计图纸的修改和完善,保留了红砖外墙、工业遗存和标语口号等历史印记,融合了传统文化与现代美学,作为当地文旅新地标的望汐坊,终于在2021年8月正式开放。翌年,望汐坊成功入选广东省最美新型公共文化空间案例,同时入选东莞市共享文化空间,成为展示东莞市乡村振兴与城市更新独特路径的一个窗口。

如今的望汐坊面积超过3000平方米,拥有汐社书屋、茂春书院、美术馆、春汐茶社、爱心广场等功能场所,注重文化氛围和地方特色的精心营造,成为一个文旅创意的重要平台。

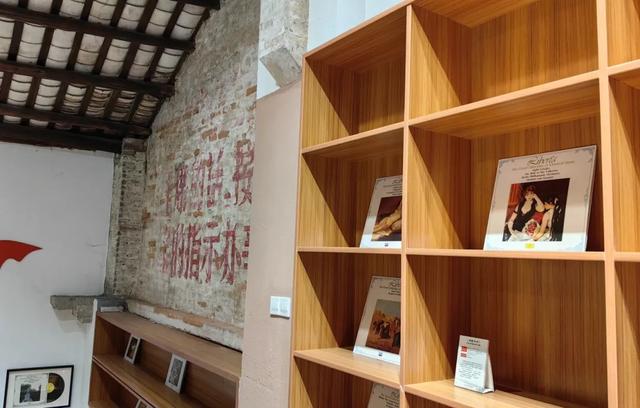

粗粝的旧墙面

我们在面积不大的望汐坊流连忘返。建筑内最大的空间留给了阅读。裸露的旧砖墙与简洁时尚的书架混搭,书格内既陈列图书,也展陈书画摄影作品、工艺摆件、瓷器等;上下楼梯的扶手改造成了阶梯形的陈列架,整齐置放着绿意盎然的盆栽植物;四面老砖墙上油漆斑驳的伟人语录仍清晰可辨。但环境氛围明显升级了,在一定程度上满足了各种游客对于消费场景的情感寄托和期待。

简洁时尚的书架混搭

坐在充满浓郁文化氛围和历史沧桑感的环境中,手捧一册心仪的好书,点一杯香醇郁馥的清茶或咖啡,让指尖划过旧砖墙的凹凸,时光好像在新旧之间自由流淌,思绪顿时变得无边无际,真是休闲惬意,不知今夕何夕了。

车间山墙变身成爱情表白墙

传统岭南建筑风格与现代文化创意相结合的建筑新风格饶有情趣——有着玉兰树荫的二楼天台是一处时尚休闲空间。站在这里可以观望由车间山墙变身的爱情表白墙全貌,“我爱你”用全球多种语言文字的表达方式,像不同地方的人正凑在一起说悄悄话,吸引着天南地北的游客在此仔细寻找、指指点点。我看到了“阿拉欢喜侬”的上海腔调,同行的朋友小莫则找到了自己老家相应的壮族文字。匠心独运的新场景,有效地触及了游客的感情深处,从而与他们迅速建立起一种微妙的情感纽带。

漫步在东莞的望汐坊,上海徐汇滨江的影子却时不时地在我眼前晃动。说来也巧,同样是应格物文化发展研究院之邀,前些年我曾多次到徐汇区做文旅发展和文化品牌建设的调研,数度参与区相关部门负责人召集的座谈会,对徐汇区主动对标上海建设国际文化大都市和世界著名旅游城市的大目标,打造海派文化旅游新标杆的规划部署印象深刻。

那时的徐汇滨江,正经历着从“工业锈带”到“生活秀带”的华丽蜕变。曾几何时,水泥厂旧址成了穹顶艺术中心,码头改造成了游船泊位,废料仓库变身为极限运动公园;那些象征着民族工业的筒仓、铁轨和龙门吊依然矗立,整个区域却已焕然一新,向着国际文化地标迈进了。

望汐坊与徐汇滨江,一个藏在岭南小镇的河岸,一个卧在国际大都市的江边,距离何其遥远,却有着相似的心跳。那些工业时代留下的历史躯壳,都被当代人小心翼翼地剥开,然后装进了新的文化魂魄。望汐坊保留着老墙上的标语口号,徐汇滨江则厮守着旧厂区布满岁月沧桑的钢架,它们仿佛异口同声地都在说:别急着推倒我们,小心那些旧物件里蕴藏着新日子的根脉。

此刻我眼里的东莞与上海,一南一北,却在一轮又一轮城市更新、工业遗存改造的道路上殊途同归,遥相呼应。望汐坊的红砖墙与徐汇滨江的圆筒仓,都承载着过往历史的记忆,如今又都融入了当代的鲜活生活。这种改造不是简单的推倒重来,而是在保留城市肌理的同时,赋予其新的生命和灵魂。就像望汐坊砖墙上的榕树,既扎根于旧砖缝中,又向着阳光伸展自己新的枝叶。

是的,城市的记忆需要载体,而工业遗存恰如一部立体的史书。对它们的改造,不仅是建筑的再利用,更是对城市文脉的新延续。两处相隔千里的地方,都在用自己的方式告诉我们:城市的发展进步,不必总是拆了旧的建新的。有时候,让老建筑带着记忆换种活法,反倒能让日子长出更繁茂的枝叶。就像东莞的榕树,气根垂落时,既扎进了历史的墙缝,也伸向了未来的风里。徐汇滨江的筒仓也是如此,曾经装着水泥的庞大身躯,如今盛满了滋润人们心田的艺术,筒壁上那些残存的锈迹,倒成了时光写就的美丽诗行。望汐坊与徐汇滨江的实践表明,保护与发展并非对立,关键在于如何找到传统与现代的平衡点。

即将离开望汐坊之际,我又望了一眼砖墙上的榕树。它的根须深深扎入砖缝,枝叶却在春风中轻轻摇曳。这景象,恰似这些改造后的工业遗存——既扎根历史,又面向未来。

还没有评论,来说两句吧...