一、启程:车轮碾过文明的褶皱

从山东临沂出发时,一行七人,说走就走来一场轰轰烈烈的自驾游。

车载音响正播放着《人说山西好风光》。作为土生土长的齐鲁人,对三晋大地的向往早已融入血脉。古建筑教科书里屡屡出现的宋代木构圣殿。在青银高速上,当越野车驶过太行山隧道群,车窗上的雾气渐渐凝成水珠,眼前豁然开朗的黄土高原,正以千万年的褶皱诉说着文明的密码。

二、初见:晋水源头的时空褶皱

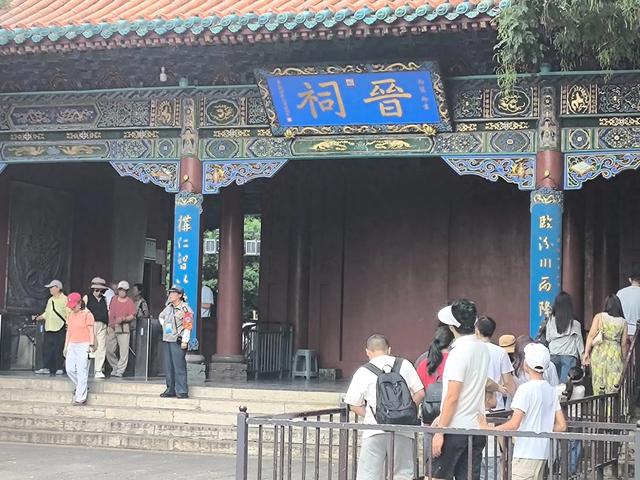

抵达晋祠时正值暮春,悬瓮山的松柏在暮色中如青铜鼎上的云雷纹。停车场偶遇一位银发老者,得知我们来自山东,他热情地介绍:"晋祠是山西人的精神祠堂,就像你们山东的孔庙。"这句话让我对次日的探访更多了份敬畏。夜宿晋祠宾馆,枕着难老泉的潺潺水声入眠,恍惚间梦见北宋匠人正在椽头绘制彩画。

晋祠

三、探秘:凝固的建筑史诗

(一)木构华章

晨光中的圣母殿宛如天宫落人间。梁思成笔下"斗拱雄大,出檐深远"的宋代建筑美学,在八根盘龙柱上得到完美诠释。这些千年古柏雕成的巨龙,鳞甲间还留存着北宋工匠的斧凿痕迹,龙须在微风中仿佛随时会飘动起来。献殿的方形藻井让我想起《营造法式》中的"八卦穹窿",四壁通透的设计在炎夏竟能形成天然穿堂风,古人的智慧令人叹服。

(二)鱼沼飞梁

站在被誉为"古代立交桥"的鱼沼飞梁上,34根八角石柱在碧波中倒映成趣。桥面十字交叉的设计,让我想起《水经注》中"结飞梁于水上"的记载。同行的建筑系朋友用激光测距仪测量后惊叹:"桥体受力结构与现代桁架原理如出一辙,这才是真正的'科技与狠活'!"

晋祠木刻艺术

(三)彩塑密码

圣母殿内43尊宋代彩塑堪称东方雕塑的巅峰。33尊侍女像打破宗教造像的程式化,有的手持巾帕若有所思,有的怀抱古琴似欲弹奏。一尊"持镜侍女"的发间,居然还插着半支金簪,仿佛主人刚刚离去。文物局的讲解老师说:"这些彩塑是研究宋代宫廷服饰的活化石,你看那襦裙上的缠枝莲纹,和定州静志寺塔基出土的丝织品纹样一模一样。"

四、对话:文明基因的交融

(一)古树年轮

周柏"齐年柏"的树洞能容下三人并立,树皮上的裂痕恰似甲骨文的"寿"字。园林专家介绍,这棵三千岁的古柏与圣母殿形成"树抱殿"奇观,其根系与建筑地基共生共荣,堪称生态智慧的典范。

(二)泉水哲学

难老泉畔的"分水石塘"暗藏玄机:三股清泉按"三七分水"的古法灌溉农田,这种延续千年的水利智慧,与都江堰的"深淘滩、低作堰"异曲同工。泉边石碑上"水镜台"三字,让我想起孔子"智者乐水"的箴言。

(三)文化交响

傍晚的晋祠剧场,晋剧《打金枝》正在上演。当"劝宫"一折唱到"汾阳王绑子上殿",台下白发苍苍的老人们竟跟着哼唱起来。散场时与戏迷交谈,得知晋剧的梆子腔与山东梆子同宗同源,两地文化在历史长河中早已血脉相连。

晋祠圣母

五、归去:文明的种子播撒

返程途经平遥古城,特意绕道参观了日升昌票号。在地下金库的金砖前,导游的讲解让我顿悟:晋商"汇通天下"的气魄,与晋祠建筑的宏大气象实为一体两面。当车载GPS提示即将进入山东地界时,后备箱里的宁化府老陈醋飘来醇厚香气,手机里存着晋祠彩塑的照片,心中则种下了对三晋文明更深的向往。

这场跨越760公里.八小时自驾之旅,不仅是地理空间的穿越,更是一次文明基因的解码。从曲阜到晋祠,从孔子到叔虞,中华文明的多元一体在时空交错中愈发清晰。当夕阳为泰山镀上金边时,我知道这场对话远未结束——那些在晋祠触摸过的千年木纹,终将在某个深夜化作笔尖的墨痕,续写文明的传奇。

还没有评论,来说两句吧...