大雁号专列东北旅行记(四)

——丹东沈阳行

作者 王玉新

清晨的长白山还裹着薄雾,"大雁号"老年专列已载着满厢银发欢歌缓缓西行,目的地是辽宁省的丹东和沈阳。车窗像流动的画框,掠过夏日的白桦林与翻滚的金黄稻浪,气候回暖,田野里拔节长的玉米和碧绿的蔬菜愈发茂盛。

专列进入辽宁地界时,导游的讲解把我们的思绪带入了抗美援朝的烽火岁月:丹东是充满了红色印记的中朝边境城市,而沈阳却是一座承载着厚重历史的文化名城。

鸭绿江畔的红色印记与民俗风情

专列缓缓驶入沈阳北站,东北人的糯玉米又大又好吃,大家好像吃上了瘾,一哄而上,摊贩们喜笑颜开。稍作休整后,我们乘大巴奔

赴中朝边境城市丹东,目的地直指鸭绿江边的河口。

丹东市古称安东,与朝鲜第二大城市新义州隔鸭绿江相望,因抗美援朝被称为“红色东方之城”。丹东上河口的拱门景点洋溢着朴素的边境气息,在这里用过独具风味的午餐后,我们登上了草绿色的铁路观光小火车,车轮碾过中朝边境线的声响仿佛穿越时空,将我们带回那个战火纷飞的年代。

上河口火车站始建于1950年抗美援朝期间,曾是风上铁路的终点站,承担军事运输任务,被誉为“打不烂,炸不断的钢铁运输线”,站内保留了首批入朝蒸汽机车和复原的凯旋门。线路全长4公里,穿越740米隧道,终点可达鸭绿江边的中朝边境国门。进入隧道时,老柳带领大家唱起了志愿军战歌 :“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”歌声飘出了隧道,同伴们个个热血沸腾。

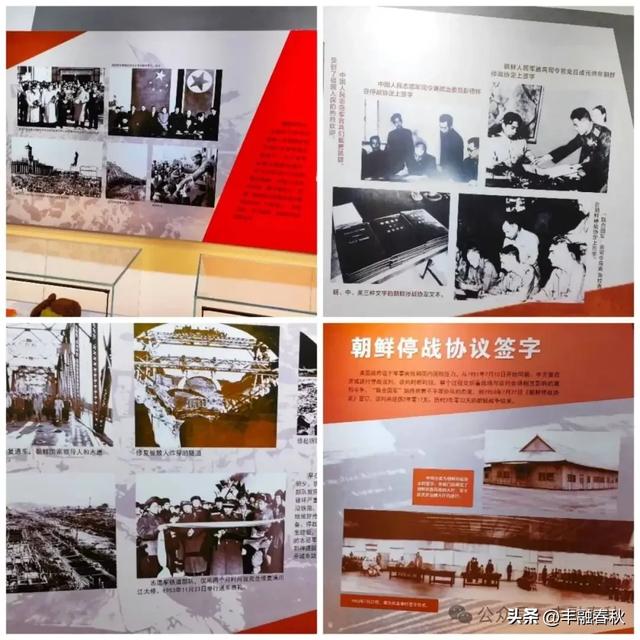

我们在国门前合影后,走进了上河口村的《铁路抗美援朝博物馆》。博物馆共两层14个展厅,为我们展开了一幅波澜壮阔的历史画卷。志愿军誓死保卫我军“生命运输线”:“敌炸我修,随炸随修,白天炸,晚上修”,那一件件灰暗的实物,一张张发黄的照片,一座座栩栩如生的雕塑,生动再现了志愿军战士们保家卫国、浴血奋战的英雄事迹。

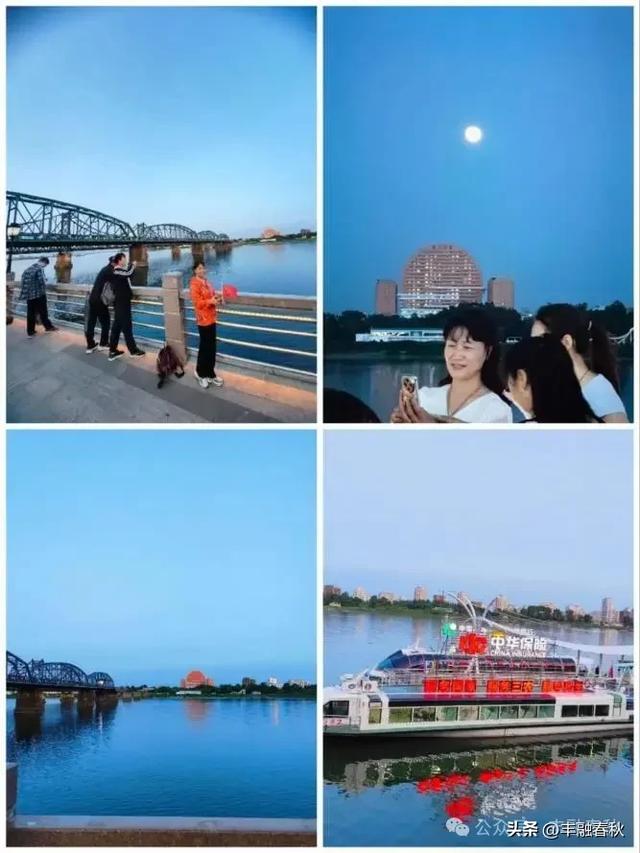

离开博物馆,鸭绿江断桥以其独特的姿态映入眼帘。鸭绿江大桥在抗美援朝时期曾承担起志愿军过江、军需物资供应和后方支援前线的运输任务,1950年11月美军出动数百架次战机炸毁桥梁,战后中方一侧4孔残桥一直保留。这座见证了抗美援朝战争的桥梁,虽断却风骨犹存,每一处弹痕都是历史的印记,诉说着往昔的峥嵘岁月。站在断桥上,战争的硝烟早已散去,断桥上空战旗飘扬,深情诉说着英雄们的不朽功勋。

换乘邮轮游览鸭绿江别有一番风味。江风拂面,碧波荡漾,江面上倒映着两岸青山。对岸新义州背靠郁郁葱葱的大山,岸边的工厂、办公楼、民居大多是低层老旧建筑。山上牧羊人在放牧,地里老奶奶在摘菜,路上小孩在追逐玩耍。在一个工地上好多人在一起干活说笑。导游说朝鲜依然是计划经济。我们举着相机好奇地捕捉每一个镜头,唯恐错过探寻这个神秘邻国的机会。

夜幕降临,鸭绿江的夜景别有一番韵味。灯光勾勒出桥梁与建筑的轮廓,倒映在江面上,波光粼粼,如梦似幻。鸭绿江断桥上,江风掀起阿姨们的丝巾,对岸新义州的炊烟与丹东的霓虹在暮色中静静对望。

漫步在丹东夜市,各种特色小吃香气扑鼻而来,随处售卖的朝鲜香烟引起了烟民们的兴趣:金达莱、阿里郎、荷花……这些似曾相识的牌子,他们说好抽又实惠。热闹的市井气息让这座边境城市更显活力。当晚,我们入住民俗村院落,感受着宁静的乡村夜晚。

翌日清晨,早餐后我们来到朝鲜族民俗村。一位来自平壤的漂亮的讲解员小金全程讲解,尽管她的普通话有点拗口,但还是相当专业。她来丹东第四年了,明年轮换回平壤。她从传统的木屋到独特的饮食文化以及特产讲解十分到位,我们感受到了朝鲜族的独特魅力。

随后,在一个商贸城的剧院里,一场朝鲜族风味的歌舞演出精彩上演。演员们身着绚丽的民族服饰,用欢快的舞蹈、悠扬的歌声展现着朝鲜族人民的热情与乐观,那明快的节奏、优美的舞姿,让我们深深沉浸在浓郁的民族风情之中。

丹东之旅,重温红色历史,缅怀革命先烈,领略边境风情与朝鲜族文化魅力,每一段经历都给我们留下了抹不去的印记。

故宫·帅府·战俘营——沈阳一日的历史回响

载着银发老人的大巴一路向北返回沈阳,车门打开的瞬间,阳光涌进来,裹着北方特有的干爽气息,拂过一张张含笑的脸庞。我们怀着对历史的向往,开始了对文化名城沈阳的探秘。

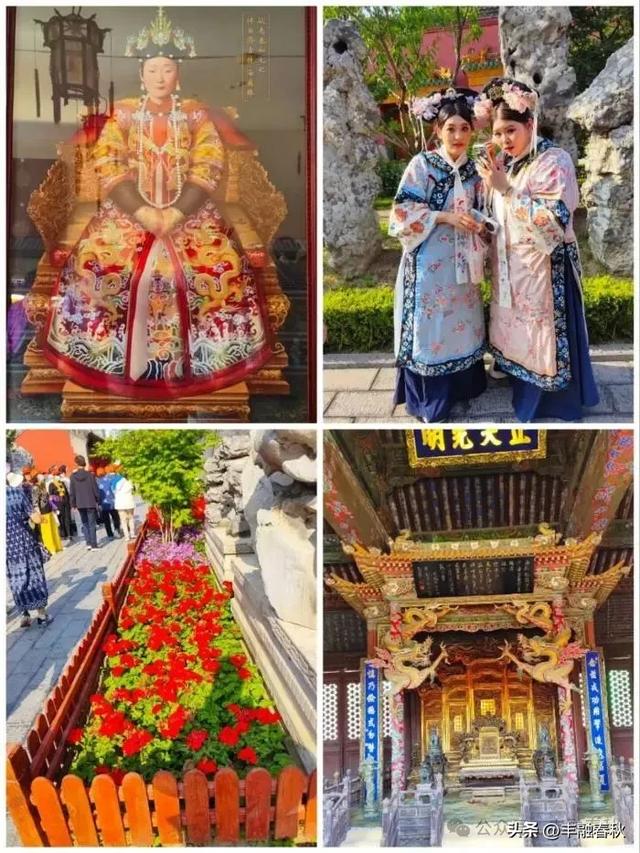

红墙黄瓦的沈阳故宫,又称“盛京皇宫”, 是清太祖努尔哈赤和清太宗皇太极修建的宫殿,建成于1625年,是中国仅存的两大皇家宫殿之一。不同于北京故宫的恢宏磅礴,这里的宫宇带着几分东北的硬朗,又藏着满族建筑的精巧。飞檐上的走兽似乎还沾着关外的风霜,青砖地缝里仿佛能听见努尔哈赤议事的声浪,皇太极称帝时的鼓乐又似在耳畔回响。驻足大政殿,看那八角攒尖顶如一顶帝王帽,檐角的风铃轻轻摇晃,把几百年的故事摇成了风里的絮语。转去十王亭,八旗制度的森严与智慧凝结在建筑格局里,每一根梁柱都在诉说着一个王朝崛起的密码。

从故宫出来,几步路便到了满清一条街。青石板路被岁月磨得发亮,两旁的仿古建筑飞檐翘角,挂着红灯笼,匾额上的字迹透着古韵。老人们放缓脚步,有的指着雕花窗棂细细端详,有的在售卖满族小饰件的摊位前驻足,仿佛一步跨进了时光的河流,与那些长袍马褂的身影擦肩而过。

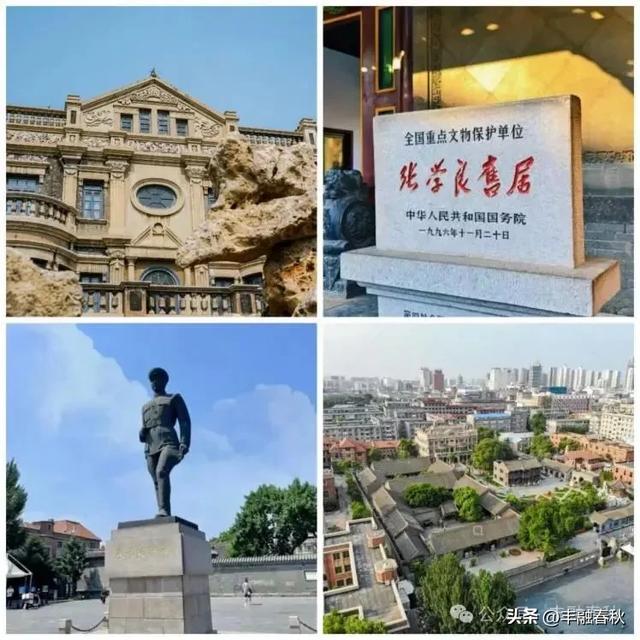

午后的阳光暖融融的,我们走进了张氏帅府,又称“大帅府”和“少帅府”,是张作霖极其长子张学良的官邸和私宅,建于1914年,由东院、中院、西院和院外建筑组成。青砖灰瓦的建筑群里,藏着张作霖的叱咤风云,也藏着张学良的家国情怀。大青楼前的喷泉静静流淌,仿佛还映着当年少帅与宾客谈笑的身影;小青楼的雕花木窗紧闭,却关不住那段关于抉择与担当的往事。隔壁的赵四小姐故居,陈设雅致,几盆绿植在窗台上舒展着叶片,让人想起那段跨越岁月的陪伴,温柔了历史的坚硬。

下午的行程带着沉甸甸的分量。二战盟军战俘营旧址陈列馆里,阳光似乎也变得肃穆。一张张泛黄的照片,一件件锈迹斑斑的遗物,无声地诉说着那段日本列强统治下的黑暗岁月。战俘营由日本侵略者于1942年建立,曾关押过美、英、加拿大、荷兰等十几个国家的2000名战俘,战俘在此遭受强迫劳动、饥饿、疾病等折磨。

展柜里一封泛黄的书信,记载着中国雇员偷偷为欧洲战俘送去食物的故事;一张合影里,不同肤色的人并肩而立,眼神里有疲惫,更有对自由的期盼。最让人动容的是那些曾经得到中国雇员帮助的战俘,在战后携家人到中国找到恩人相拥而泣的镜头,映照出人性深处的善良与美德。老人们看得格外认真,有的摘下眼镜擦拭眼角,有的在留言簿上写下“铭记历史”“以史为鉴”……。

晚餐先是团餐米饭炒菜,接着是地道的东北味的手工水饺,热气腾腾的盘子端上来,韭菜鸡蛋馅的鲜香,酸菜猪肉馅的醇厚,混着蒜泥和香醋,一口下去,是熨帖的满足。

翌日清晨,大雁号专列载着我们继续西行。车窗外,沈阳的轮廓渐渐远去,但那些红墙、青砖、故事,却像一颗颗饱满的种子,落在了每个人的心里。这一日的行走,从王朝的肇始到个人的传奇,从市井的烟火到历史的沉思,沈阳像一本厚重的书,被我们轻轻翻开了几页,每一页都浸透着岁月的沉香,也让银发的旅程,多了层温润的厚度。

2025年8月于华亭

作者简介:王玉新, 甘肃平凉市华亭市人,中共党员,大学学历,华亭一中退休英语教师,高级职称。1982年参加工作,从事高中英语教育工作近四十年。爱好文学,业余喜欢写作,曾在《今日头条》《丰融春秋》《妮喃燕语》《汭水》《文屛雅集》等报刊杂志媒体上发表诗歌、散文、游记等各类文学作品多篇。

还没有评论,来说两句吧...