这里是刘小顺的旅行和生活研究所。

很多人或许不知道,我国东南沿海的福建同胞与宝岛台湾同胞,其祖先竟然源自千里之外的中原腹地——河南。为何地理上相隔甚远的闽台地区,会与中原河南有着如此深厚的亲缘联结?如果你曾经来过河南省固始县的“根亲博物馆”,这份跨越千年的血脉密码,便会在你眼前清晰浮现。

在中华数千年的历史长河中,河南始终占据着举足轻重的地位。作为中原文化的核心地带,这里曾长期是全国人口最密集、经济最繁荣、文化最昌盛的区域之一,更是公认的中华文明重要发祥地。从夏商周的王朝兴替,到汉唐的盛世华章,河南不仅孕育了璀璨的中原文明,更在一次次历史浪潮中,成为人口迁徙的重要源头。由于战乱、灾荒等历史原因,一批又一批河南先民背井离乡,向周边及南方地区迁徙,将中原的文化与血脉播撒到华夏大地的各个角落。如今,随着“寻根文化”的兴起,越来越多来自全国各地乃至海外的华人,纷纷踏上河南的土地,追寻自己家族的起源与根脉,而固始县,便是寻根之旅中最具分量的其中一站。

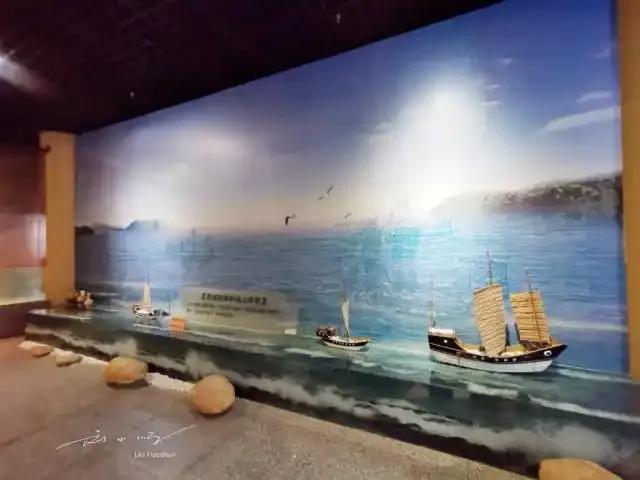

固始这座位于河南省东南部的县城,不仅是河南人口第一大县,更有着“闽台祖地”的美誉,这一称号背后,承载着一段影响深远的迁徙史。提及闽台与固始的关联,就不得不提到“开闽王”王审知,这位对福建发展至关重要的历史人物,正是土生土长的河南固始人。唐朝末年,天下大乱,王审知与兄长王潮、王审邽一同,率领五千余名固始乡邻南下,历经艰辛最终在福建站稳脚跟,建立了闽国。这次大规模的南迁,不仅是河南人入闽历史中最著名、最具影响力的一次,更像是一条“血脉纽带”,将中原与福建紧密相连。此后,这支来自固始的移民群体,在福建繁衍生息,并逐渐成为当地人口的重要组成部分,他们带来的中原语言、习俗、技艺,也深刻塑造了福建的文化风貌。

河南固始被尊为“闽台祖地”,绝非仅仅因为人口迁徙的历史,更在于南迁的固始先民为福建的发展注入了强大动力。当时的中原地区,在农业技术、手工业制造、文化教育等方面均处于领先水平,固始移民将这些先进的技术与生产力带到福建——他们开垦荒地,改进农耕技术,让原本贫瘠的土地变得物产丰饶;他们开设作坊,发展纺织、冶铁等手工业,推动当地经济从落后走向繁荣;他们兴办学校,传播中原文化与礼仪,让文明的火种在东南沿海落地生根。正是这份对福建发展的卓越贡献,让固始不仅成为众多福建人的“祖地”,更被海外华侨亲切称为“唐人故里”、“中原第一侨乡”。更具说服力的是,在福建和台湾地区的许多族谱中,都清晰记载着家族源自河南固始的历史,“闽台祖地”可不是一句空泛的称号,而是刻在血脉里的家族记忆。

而这份血脉联结,并未止步于福建,更延伸到了宝岛台湾。历史上,随着福建居民向台湾的迁徙,源自固始的血脉也随之扎根台湾。根据权威调查统计,在台湾当地的100个大姓中,其先祖可追溯至河南固始县的竟有63个之多。从台北到台南,从台中到台东,无数台湾同胞的家族故事里,都藏着“来自固始”的印记。这便是“两岸一家亲”最坚实的历史佐证——它不是一句口号,而是融入在姓氏、族谱、习俗中的血脉亲情,是任何人都无法否认的事实。

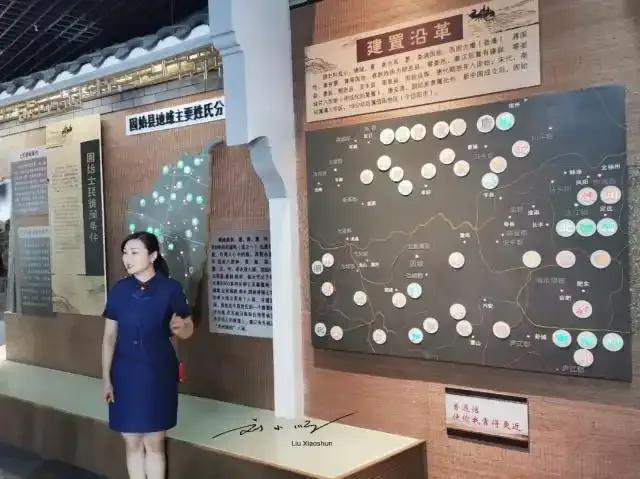

为了守护这份珍贵的根亲记忆,固始县于2006年5月奠基兴建了“根亲博物馆”。这座博物馆意义非凡,它是河南省唯一一个以姓氏寻根为主题的博物馆,总投资高达3000万元。在建设过程中,它还得到了全球华人宗亲团体的大力支持,仅世界黄氏宗亲会就捐赠了300万元,而博物馆正门上方“根亲博物馆”五个苍劲有力的大字,正是由世界黄氏宗亲会会长黄如论先生亲笔题写。如今,这座博物馆已成为固始县的文化地标,馆内陈列着大量与闽台迁徙史、姓氏文化相关的文物、族谱、图片资料,每一件展品都在静静诉说着中原与闽台的千年情缘,成为海内外华人寻根问祖、缅怀先人的重要场所。

对于渴望“祭奠先人”、“寻根问祖”的福建同胞与台湾同胞来说,河南固始县无疑是最具特殊意义的目的地。尤其是台湾同胞,当你踏上固始的土地,走进根亲博物馆,看着那些记载着家族迁徙轨迹的族谱,触摸着承载着中原文化的文物,你便能真正理解:台湾与大陆之间,从来都不是简单的地理关联,而是“血浓于水”的血脉相依;你脚下的这片土地,是你的“祖地”,而台湾人就是堂堂正正、流淌着中原血脉的中国人。如果将来有机会,你是否愿意来到河南固始,走进根亲博物馆,亲身感受这份跨越千年的根亲情怀呢?欢迎留言评论哦!

更多精彩内容,敬请关注:刘小顺

用有趣的角度看世界,做最有态度的旅行家。

还没有评论,来说两句吧...