这个夏天,我和好友带着家人,去了向往已久的云南。从香格里拉到丽江,再到大理,旅途中遇到的人、发生的事都逐渐模糊,唯有泸沽湖像一枚温润的宝石,在记忆里格外明亮——至今还记得,我穿着当地的服装,在走婚桥上慢慢走着,只觉风里裹着泸沽湖的清爽,连时光都跟着慢了下来。

泸沽湖周围景色

这是一个你来了,便不想走的地方,不仅十分美丽,还非常神秘。关于摩梭族的传说,就来自这里。

01遥远的摩梭族

摩梭族,生活在中国云南、四川泸沽湖周围,完整地保留着以母系大家庭和“阿夏”走婚为主要特征的母系文化,是中国唯一一个以母系社会为主的人群,被称为“东方女儿国”。

关于摩梭族的来源,流传着不同的说法:

最主流的观点是:摩梭人的先祖,是河湟地带游牧的羌人。秦汉时期,他们为了躲避战乱由甘肃、川西北南迁至大渡河流域,后定居雅砻江、金沙江上游地带。汉代时,他们被称之为“牦牛羌”或“牦牛夷”、“牦牛种越西羌”等,后来逐渐衍化为“麽西”、“么西”、“摩挲”、“摩梭”等称谓。

还有一些人认为:元代蒙古军南征时留下的蒙古人后裔,在民族认定中最早被认定为蒙古族。但是,这一观点在学术界有很大的争议。

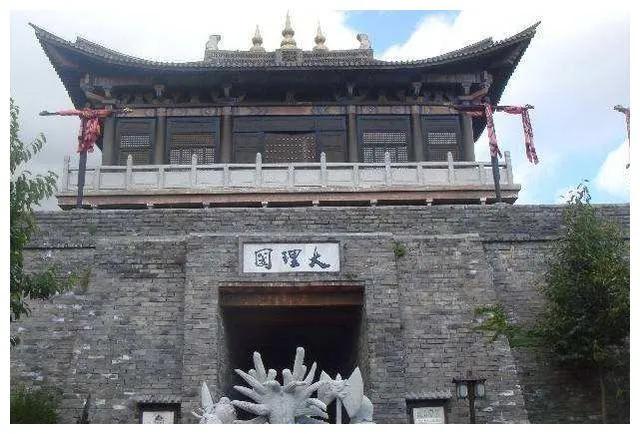

三国时期,诸葛亮南征,带去了先进的农耕技术,促进了云南的开发,不过是否深入到摩梭族居住地区,尚难以考证。唐朝时,摩梭人聚居地处于唐、吐蕃和南诏三个势力之间,生存非常艰难。宋朝时,盐源、丽江等地区归大理国管辖,摩梭地区迎来比较稳定的发展时期。

据《元史地理志》记载,泸沽湖畔的摩梭人的定居历史,大概有1500多年之久。翻开《元一统志》,也不难发现:公元5世纪后期,摩梭酋长率众来到今宁蒗永宁地区,驱逐了原来聚居在这里的吐蕃人,此后便世代在此繁衍生息。

清雍正时期,实施“改土归流”,朝廷引导百姓学习汉民族文化,在摩梭人生活地区实行移风易俗,导致摩梭传统习俗衰落,但也促进了农业、手工业和商业发展。然而,永宁土司和浪蕖土司则未改土归流,直到1956年废除土司制度。

新中国成立后,在进行民族识别时,采取了“将人口不足10万的族群并入相邻大族”的不成文规定。虽然摩梭族具备判定“单一民族”的大部分条件,但由于其人口太少,所以未被认定。考虑到摩梭人的语言、历史等因素,将云南宁蒗周围的摩梭人归在了纳西族,把居住在四川盐源及其周边地区的归为了蒙古族。

传统和习俗

“摩梭”一词,最早见于《后汉书》第二十三卷《郡国五》在校注定笮(今四川盐源)条里记载:“县在郡西,宾刚缴白摩沙夷有盐坑。”此后,唐宋明朝代称么些或磨西,元称摩沙或么些,清称摩娑或摩挲。

“摩梭”,听起来就很有少数民族的味道。据当地人介绍,“摩”是指“山谷”的意思,;“梭”有“人”、“族群”的意思,两者合起来的意思是指:“居住在山间谷地的人”。这也与他们长期居住在泸沽湖周边山地、河谷地带的现实情况相符。

还有细心的专家发现:在摩梭语中,表示“母”、“女性”一些的词汇发音与“摩”的音很接近,因此“摩梭”也被解读为“以女性为核心的族群”,这也间接反映了其母系大家庭、女性在家庭和社会中地位较高的文化特质。

这次我们去泸沽湖,住在一位文友开的酒店里。他在泸沽湖经营酒店,已有几年时间,听人说他曾参与过当地的“走婚"活动。据他介绍,他酒店的前台小姑娘就是摩梭族人。因此,我所了解的关于摩梭族的民俗,除了来自网上查的资料外,其他主要来自与文友、小姑娘,以及当地人那里。

据前台小姑娘说:他们这边,男人不娶,女人不嫁,他们始终生活在原生家庭中,不组建新的家庭。平时由女人来当家、掌管家庭事务,财产也是按照母系继承。虽然,现在也有姑娘嫁到外面的,但还有不少年轻人,仍在坚持走婚风俗。

摩梭人所谓的“阿注走婚”(阿注是朋友的意思),并不是世俗所理解的“开放”和“不负责任”。因为走婚并非什么人都能参加,这个男人必须被女孩本人和她的家人看上才可以。

在平时的劳作中,或者在某个场合认识后,如果男女双方若互有好感,男方会以赠送礼物(首饰、衣物等)或通过歌声、眼神等方式表达心意,如果获得了女方的同意,那么双方就能建立初步的联系。

每逢节日的时候,他们也会举办篝火晚会,将青年男女聚在一起,如果男子钟意了哪家姑娘,就可以上前去牵她的手。如果那个女孩子没有挣脱,就表示她愿意与之交往。

男孩如果还想进一步发展,就会在女孩掌心上摸三下,如果女孩默认了,男子就可以在晚上悄悄爬上女子的“阿夏房”。次日清晨,他需要在女方家人起床前离开,避免公开露面。这就是所谓的“走婚”过程。

据给我们划猪槽船的阿姨介绍:男女双方走婚后,如果两个人彼此喜欢,他们也是可以结婚的。但是,他们这里说的结婚和我们的不太一样:男女双方只能晚上在一起生活,白天时女子必须回到自己母亲的家庭中。一旦他们有了孩子,就会交由舅舅(阿乌)来抚养。作为亲生父亲的(阿波),反而与孩子的日常互动很少。如果感情破裂,他们也是离异自由的。

也就是说,摩梭族的婚姻形式是以感情为基础的,他们不在乎名分,也不涉及经济等因素,感情破裂可随时自主终止,没有复杂的程序,充满了浪漫与自由的气息。或许,这就是令许多男人羡慕并向往的原因吧。

或许,你会因此觉得摩梭族“女尊男卑”,实际上如果你去过那里,并不会有这样的感觉,他们几乎是男女平等的,打小他们就一起参与劳作,也都有爱与不爱的权力。

据说,摩梭族男人生活很是惬意,他们没有什么压力,不用担心养孩子、给儿子盖房、娶媳妇这样的问题,因为有整个大家族帮他一起分担。据一个年纪较大的叔叔说:在他们这里,男人幸福感还是很高的。

之前,我在网上听人说:摩梭族男人“主内,主要”负责照顾孩子,挣钱的事情主要是由女人承担。后来,一位摩梭族司机告诉我:确实有这样的情况,但也不完全是这样,他自己就曾出去打工挣钱过,之前在天津、杭州等地区做过工程,后来觉得那边太热,不太适应,就回来了。旺季时,他靠拉游客逛泸沽湖为生;淡季时,就做点别的小生意。我们去的“走婚桥”、“情人滩”等景点,都是这位司机师傅带我们去的。

遗憾的是,我发现在走婚桥上的基本都是外地人,卖东西的也少有摩梭族人,更多的则是彝族人,再有就是像我这样穿着摩梭族服装的假摩梭姑娘。

逛完了不算长的走婚桥,我们遇到了很多卖土特产、手工制品的,大多数都是小学生或者初中生,有些边哄着弟弟妹妹变卖东西,有些则是没人光顾的时候写作业,有人时招揽顾客。看到他们如此懂事,十分令人心疼,遇到嘴甜或者看着很可怜的,我就会买上一些。他们递给你买的东西时,脸上笑得比泸沽湖里的花儿还要美丽。

03泸沽湖印象

我们在泸沽湖待的2天时间,眨眼就过去了。还记得临走的那天上午,我们坐上了猪巢船,看到了期待已久的“水性杨花”,还跟老板在酒店门口拍了一张合影。只可惜从这里去大理不太方便,不然真想多待几天。

泸沽湖的水性杨花

泸沽湖因着摩梭族的传说,成了旅游胜地,然而这里热情却不喧闹。当地百姓为了保护泸沽湖的生态环境,坚持用人来划船,不借助任何电动设备。

当地的百姓简单淳朴,你说皮肤不舒服,他们分析是晒的,就会有热情的村民摘下院子里的芦荟给你擦。就连酒店提供的旅拍的服装和头绳儿都是免费的,还提供当地水果供大家品尝。我们在这里遇到的老板,百姓,司机都很友好,这些都令我们感到非常亲切。

对于摩梭族和当地百姓而言,泸沽湖守护着母系文化的根脉,承载着他们的生老病死。这里不仅藏着“高原明珠”的澄澈风光,更延续着摩梭人母系社会的独特密码。

如今,现代之风虽已穿过木楞房的窗棂,但木楞房上的经幡仍在风中轻晃,摩梭姑娘还会为心上人点亮花楼的灯。泸沽湖成了一个:帮人们读懂“诗与远方”,也能触摸到鲜活传统的地方。这里的木楞房、走婚桥、格姆女神山等等,似乎都在向人们诉说着与别处的不同的故事。

还没有评论,来说两句吧...