船员印度再探,牛被敬仰,用手吃饭,湿热奇闻大开眼界

每一次来到印度,总会有种似曾相识的怪异感:三哥们用右手吃饭,左手负责洗净身体;恒河边既是沐浴场又是取水点。于是,这次我再次跟随船只抵达印度的港口,原以为已经见识得够多了,没想到还真有未解之谜,更意想不到的新鲜体验——这趟远行,直接颠覆了我对印度生活方式的所有常识,再次刷新了我对这个国度的认知底线。

清晨靠岸时,码头上的体感温度竟然飙到了42摄氏度。舱友们一脸愁容,有的说“这地方跟蒸桑拿一样,根本不想下去瞎转悠了。”大家都在抱怨天气,有的人还讽刺当地环境,说什么“来了就是折磨”。我却打算把这视为一次冒险,毕竟每次到访都是在港口附近打转,这次有机会出去远一点,肯定能够多挖掘些奇奇怪怪的见闻。

这次因货检延迟,卸货时间多了一些,正好能出去溜达,我背上简单的包,只带了300美金,分塞进几个暗袋防止遭抢。一切准备就绪,直奔港口出口登记备案。

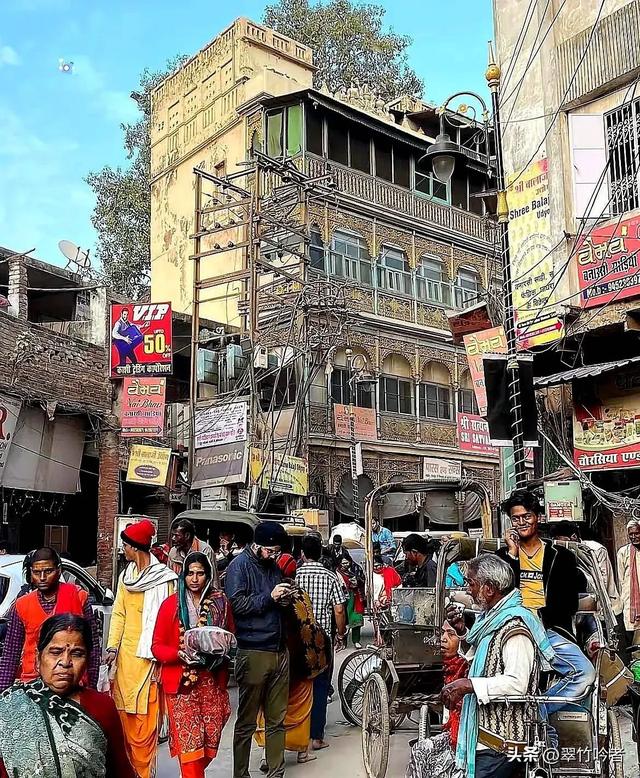

印度的公交别具风情,满路跑着呼哧带喘的三轮摩、摇摇欲坠的破巴士,到处都是拥挤喧嚣。交通规则在这里只是摆设,谁能挤上车谁就有权利去目的地。怎么买票排队这种事很难实现,于是 脆学着本地人挤进去,顺便也逃了回票。

随着巴士吱嘎晃晃往前开,看着窗外人流,我发现印度人的气质确实跟邻邦不太一样。巴基斯坦和孟加拉的人大多友好,至少会喊几句“中国朋友”,愿意搭理你。但在印度,大街小巷里,人与人的交流极其陌生。我一拍照就被盯上,什么热情好客几乎看不见,只有拉客要钱和斥责拍照的人绕着我打转。有的主动来推销宾馆,有的建议带我找便宜的住处,全程套路满满。

初到加尔各答,手机差点被飞车党盯上,好在我警觉躲闪及时。之后尝试继续拍照,又连续遭到几个印度人叫骂:“拍一次100卢比!”我心里嘀咕,这估计是某些中国网红来这里“刷流量”惯坏了当地人,以至于变成了见人就伸手要钱的“生意”。

走了一会儿,又真碰上一位中国旅游博主,与印度当地人互动得很融洽。双方你来我往像是在演出一场交易戏,估计博主给了不少甜头,才换来如此配合。毕竟印度失业率高,流浪街头乞讨和偷窃都不是稀奇事。

怕惹麻烦,我没凑热闹,选择独自顶着烈日继续前行,顺着步行来到了一个貌似寺庙的地方。据说当天温度直逼45度,我是气温越高越兴奋,想着终于能体验一下印度盛夏。

令人瞠目结舌的是,马路柏油竟然被热化得黏稠,鞋底都快拔不出来。国内这么高温很罕见,其他国家也没遇过路面能软到沾鞋子的地步。周围行人看到我吃力地扭动,纷纷投来嘲笑目光,一张张炭色面容让我突然联想起恒河边的景象——或许只有这样酷热,他们才会选择在那条污水横流的河流里畅游。今天若我真顶不住热浪,是不是也心甘情愿跳进恒河里了?

总算踉跄着穿过马路,来到了庙门前。入门有告示:免费参观,但须心诚、心善。当初没太放在心上,结果里面的经历直接颠覆了我对印度宗教的想象。

寺庙名叫瓦拉庙,具体翻译我没有深查,印度宗教繁杂,其实了解太深也就是听故事。庙里造型庄严肃穆,墙壁上尽是石雕和彩绘,氛围阴冷静谧,倒有几分安心,也像是高温下天然的避暑胜地。逛一圈下来,无意间留意到地板拐角居然聚着不少牛——没错,就是牛。不是流浪的杂牛,而是明显被人专门喂养饲养的那种,旁侧还有供奉的食盆,里面装着米饭、牛奶。

一时好奇,特意请教守庙的老兄,他听我问牛的来历,露出了又敬畏又自豪的神情。“这些牛是庙里的神使,绝不能伤害。”见他如此虔诚,我递上一瓶矿泉水和他唠嗑。

老人家告诉我,印度很多寺院都有饲养牛的习俗,牛崇于神位,吃的是信徒的奉献食品,睡的是庙宇专设的牛舍。追问缘由,老兄说:“你见牛从你身边走过,若你没有恶意攻击,那你必定吉祥如意。如果把牛惊扰或伤害了,就要献上金牛像赔罪。”

故事远不止此。传说中,牛是湿婆与女神杜尔迦座前的坐骑,被奉为圣物。有一次,一户信徒抱着病重的儿子向女神祈求,女神无法挽回孩子性命,便以化牛为载体,希望为凡人延续幸福,于是人们将牛敬为神使,从此香火不断,牛粪也成为神迹的一部分。听到这里,我也是既觉得离奇又佩服他们的信仰执着。

值得一提的是,印度百姓即使吃不饱,也不会和庙里的牛争粮食。无论生活多艰难,对神牛都是绝对敬畏,不敢亵渎。这种虔诚信仰,尤其在贫民区,逻辑让人无法不感叹。

正听着故事,我突然肚子一阵剧痛,必须找厕所。守庙大爷非常热心,亲自带我穿过街巷找到一处公厕。谁料印度公共厕所竟全无遮拦,各种味道混杂且男女毫无避忌,这场景让我目瞪口呆。憋到极致,没法顾及形象,就地解决。

最尴尬的是,身上没带厕纸。我央求老人代买,他却打趣示意我直接去水管处自己清洗(用手和水)。一旁的妇女也毫无避讳地当众操作,似乎完全习以为常。我难以适应,也不愿意现学现卖,赶紧起身去小卖铺寻购纸巾。结果连跑几家都无人明白“厕纸”是什么,最终在一家华人超市淘到一小包“卫生纸”,价格贵得离谱,品质也是粗糙得很。

用纸擦完,老人依旧紧跟着我。我心生疑惑,感觉他是不是希望我再请他点什么。他说自己还想补充讲讲印度不用厕纸的事情——因为印度视纸为生命来源,珍贵而用来抄写经典,不宜浪费于如厕。全民习惯用手用水,也是节省森林资源的一种环保情怀。

我听完忍不住赞同,“这样保护树木也挺好!”老人听了高兴地请求再送他一桶大矿泉水,说要带回家给孩子们喝。我爽快买单,算是完成了人生第一次特殊的文化交流。

回程路上,巴士再次爆满。我硬挤上去又被查票,交了双份费用才得以脱身。顶着最后一波酷热回到码头附近,回味这一天的奇妙旅程,心里只剩下“活该长见识”。

每次远行都是新的冒险,每次体验都是独特的收获

还没有评论,来说两句吧...