遇见庄河(秦皇岛海港区驻操营镇庄河村)

庄河村

桃花灼灼绽放,道路上多了粉色的戴花护卫,远处的山脊起伏着长城的敌楼,雄浑与温婉合奏出刚柔并济的交响。庄河,一个藏在燕山深处、伏在长城脚下的古村庄,此刻正散尽晨雾,露出田园诗般的静美。

桃花绽放

雄浑与温婉

遇见庄河就是遇见历史,在仿造的“古镇”、“古城”遍地开花的年月还能遇到一个原生态的古村落不啻是一件幸事。庄河村的历史可上溯至明代,它是王朝“徙民实边”政策的产物。据传,早在明朝初年就有徐达手下的边将驻守在这一带的长城,其中有位刘姓将军负责后勤保障,他把营地设在离河流较近的平坦谷地,取名庄河,后来河流改道,营地迁移,因当时是搭窝立棚,改称庄窝。嘉靖、隆庆之年,戚继光奉命驻守长城,他一改以前消极的守边政策,移民植树,开荒造田,刘将军的后人和投奔而来的山西老家刘氏族人聚集于此,繁衍生息,形成刘姓族群,此为庄河村之肇始。

庄河村

戚家军戍边有很大一部分是义乌兵,有浙江的姜姓商人随军入户庄河,行商的姜家以堂号为名,他们所修的大院取名“保障堂”、“养正堂”,久而久之,姜家在村里规划了三条街,即北街、腰街、姜家胡同,“玉树堂”、“树字堂”、“明德堂”等坐落其间,形成了姜氏族群。刘家后代的发展也很有起色,特别是有后人去东北经商,事业有成后在庄河村建“乐善堂”,并在原三条街的基础上往南又建了三条街,这样就形成了东西横行六街、南北纵向二路的规模。

庄河村

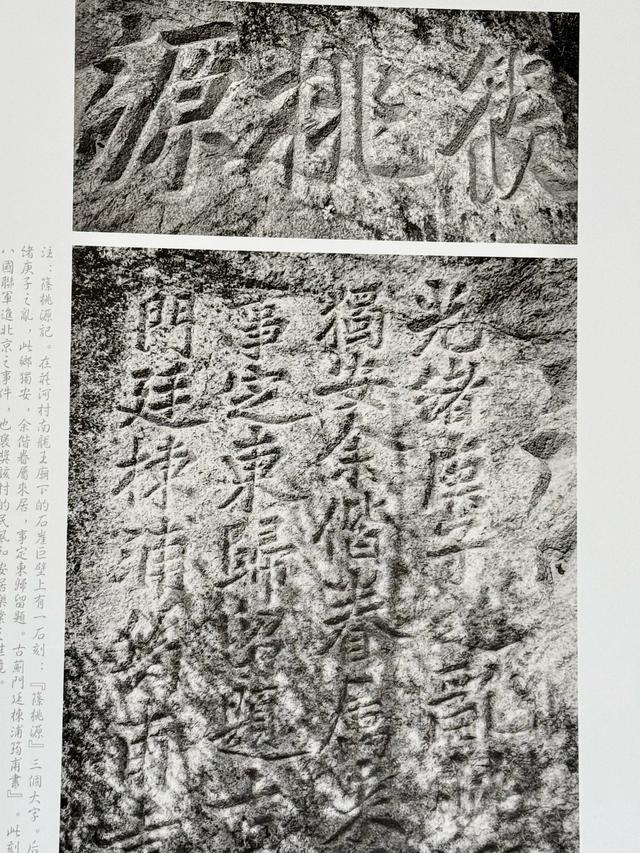

庄河村北依平顶峪长城,东接董家口长城,西邻板厂峪长城,一条溪流由北向南擦村而过,可谓群峰环抱、倚山傍水,独特的自然环境使它少遇兵燹。村南龙王庙旧址下的石崖上存有“筱桃源”石刻,题文为:“光绪庚子之乱,此乡独安,余偕眷属来居,事定东归,留题,古蓟门廷栋浦筠甫书。”庚子之乱指的是义和团运动和八国联军攻打北京,光绪皇帝和慈禧太后狼狈西逃,京城官员纷纷避难。廷栋在奉天任职,当时正在京城办事,战乱一起便携家眷躲避来到了庄河村,这里雄关掩蔽战火不闻,宛如世外桃源。廷栋一家在庄河度过了近两年的时光,战乱过后,廷栋继续赴东北任职,临行前留下了“筱桃源”题刻。

筱桃源石刻(村史馆照片)

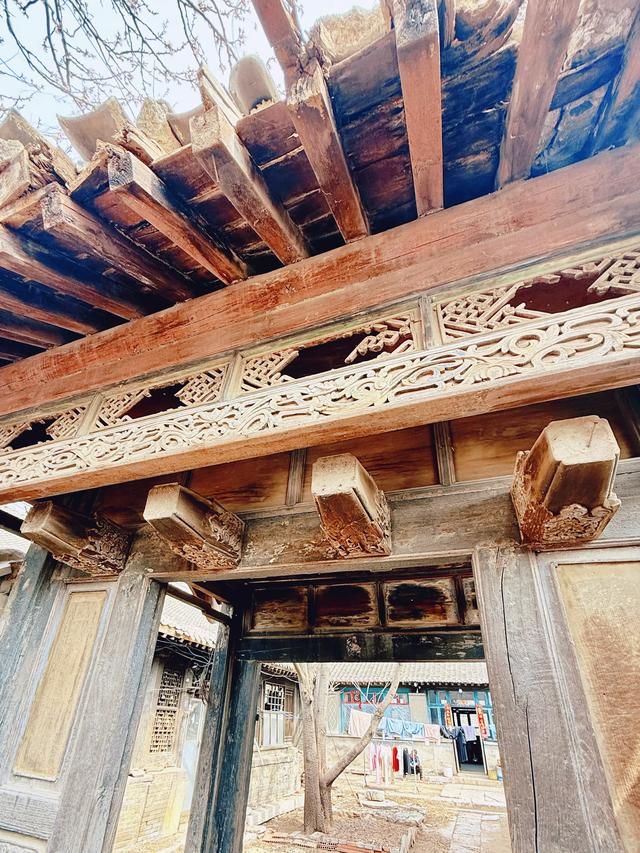

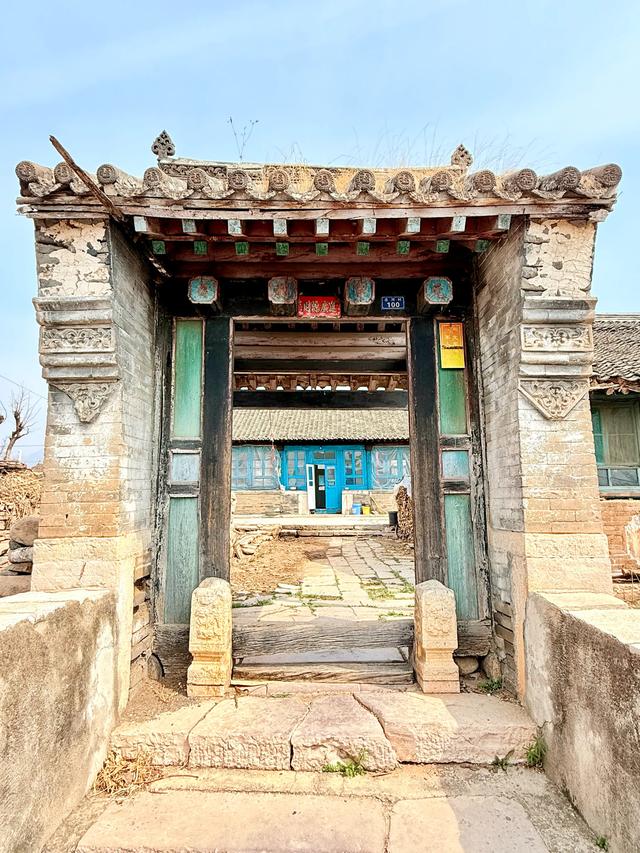

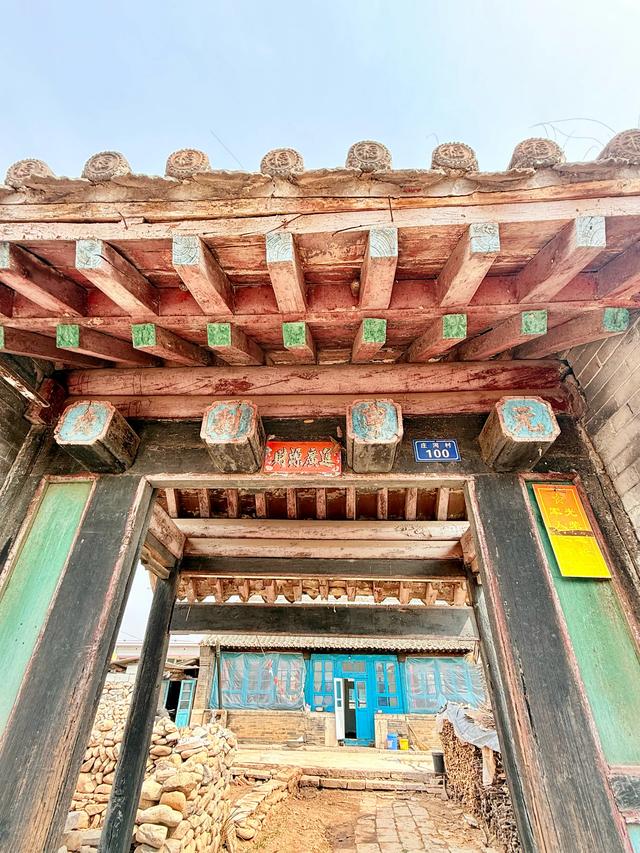

光阴荏苒,昔日的“桃源”依然盛开着桃花,只因环境闭塞发展缓慢,如此,却为庄河村留下了十多座跨度达四百多年的古院落,特别是风韵犹存的古门楼,垂花门、八字门、如意门、元宝门……堪称古民居门楼博物馆。

玉树堂

玉树堂垂花门

玉树堂垂花门

玉树堂门当

玉树堂户对

玉树堂西厢房

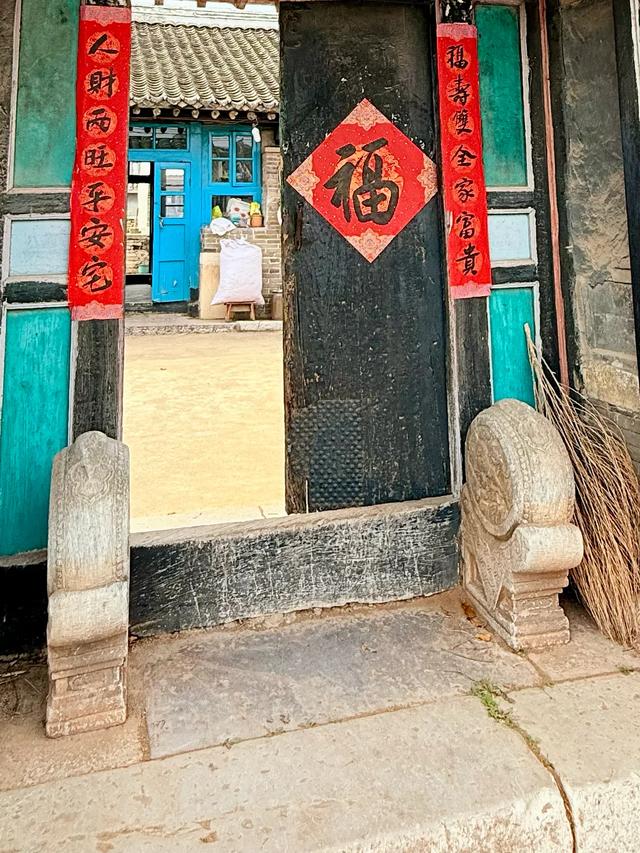

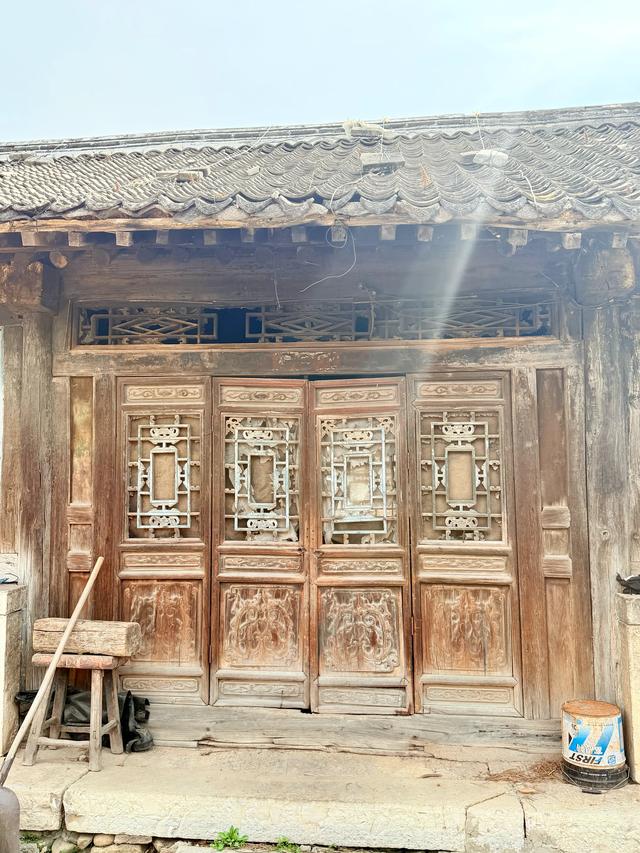

村口的一位大娘指点了“老房子”的位置,那是一座名为“玉树堂”的老宅院,临街的房子应该是后建的,但青石和鹅卵石铺就的巷道还是留下了当年的风采。巷道通向屋宇式垂花门,一般来说,这是四合院的二进门楼,在多进四合院中处于后部的位置,前堂后寝,垂花门就是寝院前的门。从院里走出一位大姐,她见我们关心门楼,开玩笑地说这是以前“地主”的家。走进地主之家,四合院东厢房位置已新建了住房,正北的房屋也应该是后建的,但西厢房基本保存原样。西厢房没有住人,门前的枣树张扬着虬枝,唏嘘中感叹“地主家也没有余粮了”。

乐善堂巽门

明德堂

腰街北合子姜家

腰街石雕

景德堂门当

腰街元宝门楼

徜徉在静谧的街巷,被树字堂的门楼所吸引,这是一个清初的建筑,原来也是二进四合院,彩绘“户对”上写着“元亨利贞”。户对的多少是身份的象征,四根户对表明是四品官员,至少也有相当的地位。元亨利贞,天之四性,代表春夏秋冬周而复始,户对的文字寓意家族的兴旺。门前有一对抱鼓石,这就是“门当”,门当虽已残缺,但精美的石雕图案清晰可辨。古代的门当户对代表着这个家庭的政治地位和经济状况,往往成为通婚结亲的前提。

树字堂

树字堂石雕

树字堂砖雕

树字堂户对“元亨利贞”

养正堂和玉树堂一样是秦皇岛市级文保单位,据住西厢房的红衣大哥介绍这是明代建筑,它还较完整地保持了四合院的格局,十字通道气势不凡,东厢房的木雕尤为精美,只是这里不再住人。

养正堂

养正堂

养正堂西厢房

养正堂东厢房木雕

庄河古民居明楼古秀、院墙朴素,房屋多木石混合,既有北方特征,又受江南传统的影响,饰以其间的石雕、木雕、砖雕、彩绘,无不彰显精美细腻的风格。

庄河村

庄河村村史馆

村支书介绍庄河村

在村史馆,热情的村支书向我们介绍了庄河村的历史与现状,在乡村振兴的大潮中,庄河村正依托长城文化打造文旅融合的特色之路。小桃源一定会变成大桃源,一个新时代的桃花源。“笑谢桃源人,花红复来觌。”

庄河村

还没有评论,来说两句吧...