在当代中国快速迈向现代化的进程中,我们既需要放眼未来,更需要回望历史。只有深入了解我们走过的道路,才能真正理解当下的成就与挑战。这种历史自觉不仅来自我们自己的记录,更需要借助外部视角的观察,才能获得更为全面、客观的认识。

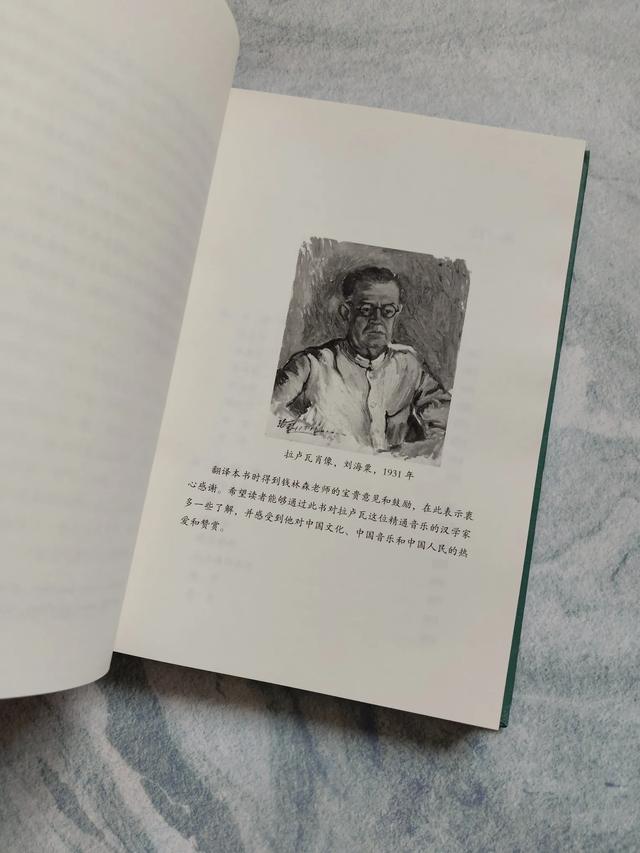

法国著名评论家、音乐学家和古希腊语学家路易斯·拉卢瓦的《镜观中国》就是这样一部珍贵的历史见证。这部收录于"走进中国"文化译丛的著作,记录了作者1930年访华期间的所见所闻,为我们提供了一个独特的外部视角来观察那个变革年代的中国。

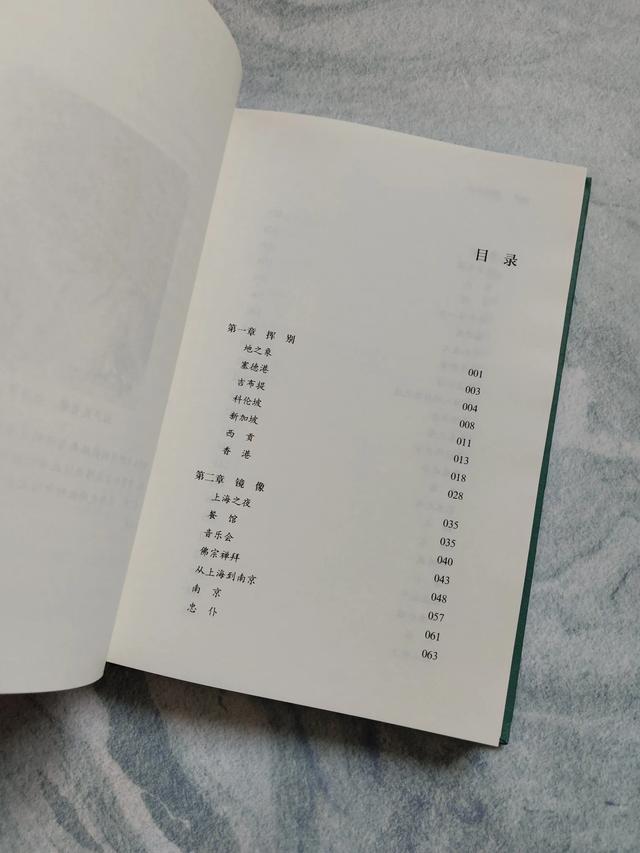

拉卢瓦的旅程本身就是一部精彩的游记。他从法国出发,乘坐轮船一路向东,航线曲折而富有诗意:先向南接近赤道,再转向北进入中国海域。途经赛德港、吉布提、科伦坡、新加坡、西贡和香港等港口城市,每一站都留下了细腻的观察记录。这些文字不仅描绘了沿途的异域风情,更展现了20世纪初期全球化的早期图景。

当拉卢瓦最终抵达中国后,他的记录变得更加丰富而深入。从最细微的日常场景——一场精心准备的接风晚宴、寺庙中的参拜仪式、音乐厅里的传统演出,到与中国各界人士的深入交流,拉卢瓦用他敏锐的观察力和深厚的文化素养,为我们定格了1930年代中国的社会百态。特别值得一提的是,他摆脱了当时盛行的欧洲中心主义视角,以难得的平等态度看待中国文化。在对中日关系的预判上,他展现出惊人的洞察力,明确指出即便日本发动侵略,最终也必将失败。

书中对文化名人的记载尤为珍贵。拉卢瓦拜访京剧大师梅兰芳的章节,不仅记录了艺术交流的细节,更展现了中西文化对话的生动场景。他对中国婚丧嫁娶、宗教信仰等社会习俗的描写,既客观详实,又充满人文关怀。这些文字在帮助西方了解中国的同时,今天读来也为我们保存了一份珍贵的社会记忆。

离别的时刻总是令人感慨。拉卢瓦取道铁路北上,经大连、哈尔滨、齐齐哈尔进入西伯利亚,最终返回欧洲。这条环形的归途不仅完成了地理上的闭环,也象征着一次完整的精神之旅。

《镜观中国》的价值远不止于一部游记。它既是我们回望1930年代中国的一面镜子,也是中西文化交流的重要见证。拉卢瓦笔下的中国,既有传统文化的深厚底蕴,又显露出迈向现代的种种迹象。这种双重性恰恰反映了那个特殊年代的中国特质。通过这部著作,我们不仅能够了解外国观察者眼中的中国形象,更能获得反思自身历史的新视角。在这个意义上,《镜观中国》既属于历史,也关照当下,是一部值得细细品读的文化经典。#散文##中国##过去的中国#

还没有评论,来说两句吧...