今年五月下旬的一天,我清晨六点出门,从双忠祠街、西城根街出,自大明湖西南门入,走到了小沧浪亭长廊处。这日无风湖面平静,在这儿又看到了“佛山倒影”——其实还是佛惠山的倒影,不是千佛山的。远望千佛山低眉矮小,让树木和高楼都遮挡住了,形不成倒影,难怪胡适等人说看不到千佛山的倒影呢。

我又看了旁边石碑上雕刻的刘鹗《老残游记》中的描述,他确实写的是千佛山倒影,我想,要么是刘鹗写错了,把佛慧山(大佛山)误以为了是千佛山;要么就是那时代树木、建筑少,千佛山的倒影能映照过来。但两座山的高度差了好大一截呢,还是佛慧山的倒影最突出。从这个长廊处远眺南山,千佛山几乎看不见,它在佛慧山的西邻。

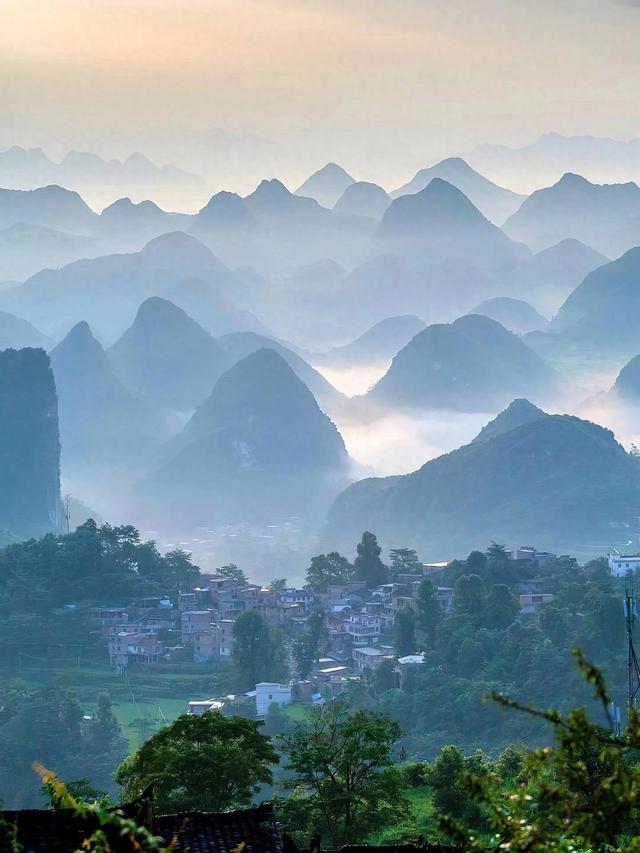

(2025年6月22日拍摄)

后来湖面上起了涟漪,那南山倒影就根本看不见了,只是隐隐绰绰的影子。倒是南岸处一片片的树木倒映在湖水里,绿色的树影随着波浪缓缓地向着北岸涌过来,连绵不绝。

一位在岸边用手机拍照的老者,我故意问了他:“千佛山在哪?”

他也说看不见,只能看见佛慧山。

六月七日,我又来到大明湖小沧浪亭。因天亮后在阳台上看着没有一丝风,想着可能看见佛山倒影。但清晨五点出门赶到那儿,却大失所望。因湖面上一片片涟漪,没有望远镜也看不清远处的湖面,好像是还往上窜着细小的水花般,密密麻麻地。那南山的倒影被搅和的根本看不见,只是一幢幢黑影。后来在湖边看到有很多的小黑鱼,一群群地,大概就是这些小黑鱼搅动的湖面。

小黑鱼约一指见长,瘦瘦的,似个小舰艇模样,时常浮在水面上探头探脑,这种鱼在大明湖里很常见,都是成群结队的。再加上还时不常地有鹭鸟、鷉、骨顶鸡之类的禽鸟划破湖面,尽管这个钟点还没有划船的运动,但就是这些鸟儿鱼儿也把个原本平静的湖面搅乱的不平静了。

六月二十二日,晨四点半就出门,带着相机骑车到了大明湖西南门,放下车子,沿着湖岸走到了小沧浪亭长廊处,想着再次验证“佛山倒影”,果然还是如此。这个西北岸我不大常来,以往都是去东南岸景区。

在还未走到长廊时,沿着西岸边拐过弯去,在“水下世界”东邻处,南望群山,隐约可以看见低矮的千佛山,但也仅仅露出个山脊,山前面都让楼群和树木遮挡了。再往前一百米处的沧浪亭处只能看见佛慧山,连千佛山山脊也看不到了,更别提什么倒影了。

又继续往东走,在长廊东面尽头,实际上对着佛慧山还不是正冲着,一直走到千米外的北极阁,才稍稍有些正面相对,但还是有些偏东。如果继续往东走,只有到了现今的小东湖处(超然楼邻东),才是正对着佛慧山呢。在那儿看“佛山倒影”才是个正地方,多年前我就是从那个位置拍摄的倒影。

这就说明了胡适等人说的没错,那个年代都看不到,更何况如今已是高楼和树木林立了。我数了下,山前面远远近近阻挡了足有十几座高楼,有银座大酒店,良友富临大酒店,某银行大厦、三联商厦等等。而刘鹗在《老残游记》中的描述是不可信的,是作者的艺术化想象,而且里面描写的什么山上的寺庙楼宇,苍松翠柏,红了的枫树之类,就更不可能倒映在湖面上了,看都看不清楚,如何还能倒映在湖面上这些东西呢?

1922年10月,胡适来到济南,住了十天,曾特别到大明湖寻访“佛山倒影”而没有看到。后来胡适在《〈老残游记〉序》中这样写道:“《老残游记》里写景的部分也有偶然错误的。蔡孑民(蔡元培)先生曾对我说,他的女儿在济南时,带了《老残游记》去游大明湖,看到第二回写铁公祠前千佛山的倒影映在大明湖里,她不禁失笑。千佛山的倒影如何能映在大明湖里呢?即使三十年前大明湖没有被芦田占满,这也是不可能的事。大概作者有点误记了罢?”

另有当代学者张中行在《历下谭林》中回忆1956年初冬,他曾来济南待过十几天,书中道:“至于说湖中有千佛山的倒影,乃事理之不可能,就是随口乱说了。”

但是也有不同看法的。民国时期还有许多文化名人来济南,在文章中也写到看见了佛山倒影,如郁达夫是在“历下亭的后面东北堤旁临水之处”看见的;季羡林是在北园荷塘边上“离开二三十里路”的地方见到的,他俩都认为是千佛山的倒影。其实我看他俩也是没有真正弄清楚那倒影究竟是千佛山的还是佛慧山的。

我认为,“佛山倒影”是有的,这已经在后来有了许多照片为证,但所有上面所说的这个倒影,并不是千佛山的,而是佛慧山的,包括网上所传的那些倒影照片其实都是佛慧山,绝不是千佛山倒影。

(2021年11月在超然楼东邻小东湖拍摄)

但是刘鹗在游记中分明写到的是千佛山,他在《老残游记》第二回“历山山下古帝遗踪,明湖湖边美人绝调”中这样写道:“到了铁公祠前,朝南一望,只见对面千佛山上,梵宇僧楼,与那苍松翠柏,高下相间,红的火红,白的雪白,青的靛青,绿的碧绿,更有那一株半株的丹枫夹在里面,仿佛宋人赵千里的一幅大画,做了一架数十里长的屏风。正在叹赏不绝,忽听一声渔唱,低头看去,谁知那明湖业已澄净得同镜子一般。那千佛山的倒影映在湖里,显得明明白白。那楼台树木,格外光彩,觉得比上头一个千佛山还要好看,还要清楚。这湖的南岸,上去便是街市,却有一层芦苇,密密遮住,现在正是开花的时候,一片白花映着带水气的斜阳,好似一条粉红绒毯,做了上下两个山的垫子,实在奇绝。”——对此,我也只能认为是作者的凭空艺术想象了。小说终究不是实录考察,就像他在这本书中写到的一些地名、事件、人物的姓氏等等,都和现实是有着实际差距的。譬如高升店的地址,后来有记者考证出并非是书中写的在小布政司街,而是在东花墙子街上,还有照片和刘鹗家属后人及当地老人的口证。但即便是如此,也绝非是现在新建的这个在西更道街口的位置。

在元、明、清朝代,历代文人咏大明湖的诗文中,也有写到山映入湖中的文字。如金代元好问《泛舟大明湖》中:“看山水底山更佳,一堆苍烟收不起”;明代诗人张鹤鸣《游湖十绝》中:“佛山影落镜湖秋,湖上看山翠欲流”;明代诗人刘敕《大明湖》中:“倒影摇青嶂,澄波映画楼”;清代诗人王初桐有“平涵千亩碧,倒见数峰青”等等,其实这些诗句并没有明确指的就是千佛山,而很有可能说的恰恰是佛慧山(大佛山)。

(2022年9月在超然楼东邻小东湖拍摄)

据地方史志记载,明清时期大明湖面积还有六十多公顷,至民国年间湖面已大大缩水,除历下亭、铁公祠及其周围已不足两公顷。《老残游记》发表于一九零三年,刘鹗在书中也没有写到他去登过千佛山,只是写来到过山脚下。像他当年那样从老城区步行去,来回才不到三小时,大概也没有登上山去。不过现今还有人不承认这个历山就是千佛山,说是历山消失了,埋在地底下了,也不知老残去得哪个历山?距今也不过才一百来年就消失了,也是一大怪论!

千佛山海拔285米,佛慧山海拔460米,相差了175米,也就是说,差了一个英雄山的海拔高度(147米)还不止。所以从大明湖北岸南望,现今只能看见佛慧山而看不清千佛山。再加上千佛山与大明湖之间遮挡了许多高楼和树木,两者之间又隔着十几里路,如果季节不是时候,天气状况不佳,一日之晨暮,湖面上稍有风吹草动,便看不见大佛山的倒影也是正常的事情。别说胡适等人来济南也不过十来天,即便是当地人常年来大明湖的,一年当中能清晰地看到佛山倒影的时机也极为稀少。

(2022年9月在超然楼东邻小东湖拍摄)

我曾经在2021年11月和2022年9月在济南古城历史街区网和齐鲁壹点网上分别发表过不同的文章,写过我所经历的“佛山倒影”,为了不再重复,现摘录如下:

“而这个历下八景中的“佛山赏菊”里的佛山,其实是指的济南南郊佛慧山。佛慧山,又名大佛山,俗名也称橛子山。该山在千佛山东南邻,现今隔着一条旅游路------由此我得出推论,市民们纷纷传扬的“佛山倒影”里的这个“佛山”,应该也是指的佛慧山,而不是千佛山。这样,胡适等大学者们的怀疑就有了依据。”

(2022年9月在小东湖处拍摄)

(1985年在小沧浪亭拍摄的佛慧山)

因为我曾很多次拍摄过佛山倒影的照片,也曾一度怀疑过胡适、张中行先生等人的观点,但他们否认的是千佛山倒影,并没有说佛慧山,大概当年他俩也确实没有看见过大明湖里的任何南山倒影,所以才有了那样的结论。而过去济南或历下八景记载中也并没有像有些人写的那样还有个“佛山倒影”。

所以,我个人的看法是,大明湖确实能看见“佛山倒影”,但这个“佛山”,指的是佛慧山,并非指千佛山。

2025.6.22初稿

(文中照片皆由本作者拍摄)

壹点号文苇

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省800位记者在线等你来报料!

还没有评论,来说两句吧...