7月21日,央视网刊出《历史深处守望“有记忆的城”》。文中讲述了正定古城的故事,称其是“像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产”理念深入人心的一个缩影。

在领导人看来,历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代。保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。

北京整治提升背街小巷,古韵与新貌相融共生,广东潮州按照修旧如旧原则,发动社会力量参与古城“微更新”“微改造”,福建泉州通过以修代租等方式,完成对多处历史建筑的保护性收储和盘活……类似的例子不胜枚举。今日中国,各地各部门始终把保护放在第一位,让陈列在广阔大地上的遗产“活”起来,绽放时代光彩。

风景园林网对这些城市的部分城市保护与更新案例进行了盘点,供行业人士与广大网友参考。

正定古城墙

正定县位于河北省西南部,曾与北京、保定并称为“北方三雄镇”,自北魏至清末,一直是郡、州、路、府治所,有“燕南古郡、京师屏障”之称,有着7000年的人文史、2700多年的建置史、1600多年建城史。正定古城自唐以来城址千年未变,城池山廻水绕,城墙规模宏大,古城历史格局延续至今,曾有“九楼四塔八大寺,二十四座金牌坊”,是中国古代城市营建的杰出典范。古建筑呈现出一条清晰的发展脉络,涵盖隋唐至明清各个时期的建筑遗存。

自2019年,同济遗产院团队开始编制《正定历史文化名城保护规划》,根据古城格局划定了历史文化街区、历史风貌区,明确了文物保护单位、历史建筑的保护范围及建设控制地带;划定了古城内要保护的街巷,提出了县域的保护内容和保护重点;提出将正定建设成为城池伟然、塔刹屹然、街坊井然、古风蔚然的国家历史文化名城典范、具有国际影响力的文化遗产地和旅游目的地的目标;对正定的历史文化名城、历史文化街区内历史文化遗产保护、功能优化更新、人居环境改善等方面,提供了科学有效的指导。正定古城古城风貌恢复提升保护实施成效卓然,基本上实现了“登得上城楼,望得见古塔,记得住乡愁”的目标,形成了以文物保护单位的保护修缮利用为引领的古城保护模式。

具体思路包括:

强调自然与人文的双保护和双融合,提出“一城、一带、一道”的县域空间保护格局、落实县域范围内文化遗产的保护和村落的保护。加强对滹沱河沿岸文化遗址的保护与展示利用。

滹沱河

重点保护正定“一环、一河、四关、十字街”传统城市格局,根据古城格局和历史文化价值调整街区、风貌区范围,形成空间有功能、城市有格局、风貌有特色的正定历史文化体验式街区。严格保护以塔刹控制天际线的古城特色,提出10条景观视廊。

强化民生改善,以人民为中心,推进街坊的有机更新。明确古城的功能定位为以生活居住、文化博展、休闲旅游为主要职能,推进街区、风貌区的保护活化工作,优化古城功能,提升空间活力,增加公共空间,改善慢行环境,优化城市生活品质。

美化景观环境,推进古城绿化亮化及街巷保护整治。重视背街小巷的环境品质提升,增添古城魅力。

陆续出台了《石家庄市正定古城保护条例》《正定县古城民居建设管理办法》《正定传统居民风貌导则》,引导居民自行改建翻建,使其与古城风貌相协调。编制了十余项古城保护与提升类规划,指导了片区的保护更新工作。

提出十馆、十街、十片,依托文化资源,发展古城游。

正定古城民居

整治后的北京背街小巷

背街小巷,最能体现一座城市的精细化管理水平。过去几年,北京持续开展背街小巷环境整治提升和深化文明创建工作,数千条背街小巷环境面貌得到整体改善,在寻回古都风貌的同时,也让市民获得感、幸福感、安全感提升。

《北京历史文化名城保护条例》经过重新修订后强调,把老城整体保护作为重中之重,保护老城整体格局,彰显平缓开阔、壮美有序的整体空间秩序。胡同、四合院,恰是北京老城风貌和古都风韵的集中体现。

随着城市更新被正式写入北京城市发展规划,背街小巷整治提升也有了新变化。试点推进6个示范片区环境综合整治,通过整合各类空间资源,加强城市修补,实现片区由线到面、由内到外整体更新,提升街区品质。

本市还精细开展了城市部件治理。拆除闲置废弃的信息亭、报刊亭、地铁便利店,开展电力箱体“三化”改造和电话亭“数字化”改造,试点“多杆合一”,升级换代城市家具,还市民清朗有序的公共空间。

西城区文华胡同27号,枣红色的对开大门上,一对铜制门环擦得锃亮,瓦檐、窗格延续“复古风”,连门禁系统也与院墙的灰砖底色一致。胡同里,不时有年轻人停下脚步,自拍、互拍、连拍……完成在这处网红胡同的打卡。关停“七小门店”,拆除违建,平整路面,实施架空线入地,增种绿植,开展停车治理,屋顶翻新,加装门禁,消隐改造……一系列整治举措让胡同环境有了翻天覆地的变化。胡同24号院“李大钊故居”红色文化遗迹,让胡同特色用了主基调,两侧墙上增设许多文化标识,一步一景,皆是历史底蕴。

文华胡同

位于南锣鼓巷地区的雨儿胡同,共有院落38个。在这里,探索性地构建了特色“共生院”模式,旨在打造宜居、共享的胡同生活空间。经过一系列的背街小巷整治与提升工作,不仅重现了其独特的肌理与历史风貌,更在“共生院”模式的试点中取得了显著进展,从而极大地改善了居民的生活环境。

雨儿胡同的院落

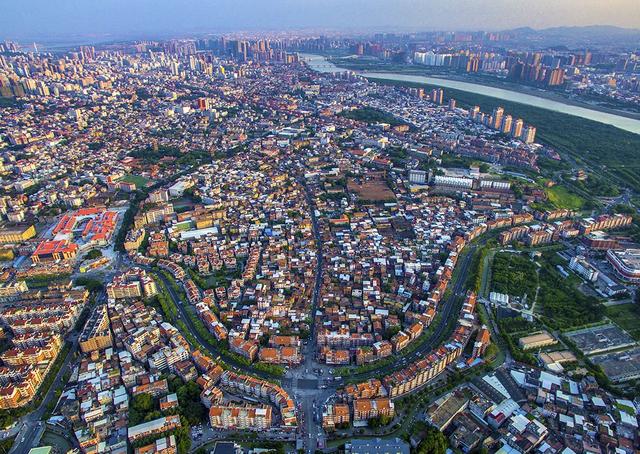

潮州古城

作为国家历史文化名城,潮州文物资源丰富,古城核心区作为潮州文化的重要载体,至今仍完好保留着“外曲内方,四横三纵”的街巷格局以及“三山一水一洲”的城市空间环境。古城内,分布着720多条传统街巷,还有90处历史建筑、4片具有代表性的历史文化街区以及上千座明清“潮式”古建筑和民国时期“洋式”建筑散落其中,共同构成古城厚重的历史文化景观。

潮州秉持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针,提出“建设新城、保护古城”的发展思路,坚决落实古城的整体保护、系统保护,以“绣花”功夫探索“微更新”“微改造”“百家修百厝”的保育活化方式,让古城在现代化进程中得以完整保留其独特的历史风貌和文化底蕴。

古城保护,法治先行。《潮州市城市总体规划》《潮州市古城区控制性详细规划》《潮州国家历史文化名城保护规划》《潮州市历史文化名城保护条例》《潮州古城提升行动计划(2020-2025年)》等陆续出台,对潮州古城的空间格局、历史文化内涵和历史风貌进行全域保护,形成一套严密的法规体系,守护着古城的“变”与“不变”。

潮州创新文物修缮保护机制,实施“百家修百厝(祠)”项目。通过政府主导、社会参与的方式,多渠道筹集资金,鼓励公众参与到文物修缮中来。在修缮过程中,工匠们严格遵循传统工艺和材料,最大程度确保修复后的部分与原有建筑浑然一体,展现文物的原汁原味。除了古建筑的修缮,潮州还注重对历史文化街区的“微更新”“微改造”。在改造提升古城主干巷道和街巷时,按照修旧如旧的原则,因地制宜进行设计,在完善排水系统、增设照明设施等基础设施的同时,还保留了街区的历史风貌和文化特色。

潮州老宅活化

随着古城文化旅游的迅猛发展,古城内众多原本破旧的传统建筑,受到民间资本的青睐,纷纷得到保护修缮,经过整修利用,变成一座座保留古风古韵的茶舍、餐厅、咖啡厅、手工作坊。旧建筑被赋予新功能,丰富古城区的旅游业态,旅游经济蓬勃发展,社会经济效益持续彰显。更为难得的是,古城内至今仍生活着5万多原居民,他们的日常生活为古城注入了源源不断的生机与活力,让潮州古城成为一座真正“活着的古城”。

潮州英歌舞

2025年广东省两会上,推动“潮州古城”项目申报世界文化遗产被写入省政府工作报告。潮州市积极行动,印发《加强潮州历史文化名城整体保护工作方案(2024-2025年)》。明确提出以古城为依托,加快申报世界文化遗产,进一步传承发展潮州文化。

泉州古城

2021年7月,在第44届世界遗产大会上,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”获准列入《世界遗产名录》,成为我国第56处世界遗产。宋元时期,泉州一度成为世界第一大港,是联合国唯一认定的海上丝绸之路起点。本次泉州申报的22处代表性古迹遗址中,有8处位于泉州古城。

中国城市规划设计研究院自2017年起,承担泉州古城6.41平方公里的保护更新工作,先后开展了总体层面保护更新工作研究、绿地与防灾避险专项规划、市政管线专项规划、消防专项规划、中山路(庄府巷-打锡街)综合提升工程、西街综合提升工程等工作。

泉州古城保护的手段主要有:

提品质,复兴古城功能活力。优化古城功能,分阶段逐步疏解与古城定位不符业态。通过小规模渐进式的功能置换,逐步优化用地结构。近年来通过不断更新改造,已初步形成东亚文化之窗、大寺逅精品酒店、泉州美食城等改造项目。针对大量文保单位、历史建筑类遗产,采取收储租赁、以修代租等方式实施古城私有房产资源整合,鼓励民间团体和个人修缮、运营文创、民宿等文旅产业等。

古早味,延续古城传统风貌。梳理了9片古城特色风貌片区,结合更新目标与要求,开展重点片区景观风貌管控与整治,形成后续双修建设项目库。以中山路综合整治提升为例,中山路位于泉州古城核心区,两侧为二层联排式骑楼商业街,既是中国历史文化名街,也是第一批中国历史文化街区。项目采取骑楼建筑“上下分层施治”的提升策略。对二层的骑楼外立面风貌层,强调保护遗产的原真性,提炼中山路2.5公里骑楼建筑、窗楣、檐口、柱式等特色,建立风貌库,坚持采用传统手法开展绣花式的方案设计,并利用在泉州本地回收的旧砖旧瓦进行原真性修缮,最大限度还原中山路真实历史风貌。

骑楼

串步道,再现古城文化魅力。划分主题展示线路与体验区。规划研究明确了“海丝文化、闽南文化、侨乡文化、闽台文化”四大方面文化基因要素,通过梳理价值遗存载体,串联4张历史文化主题展示线路。同时,进一步整合历史文化资源,凝聚古城核心吸引力,在古城内划分城市文化体验主体区,包括传统商业街、现代商业街、闽南文化休闲体验社区、城市RBD;识别游客与居民活动区间,合理规划游线。分区域分类分批开展背街小巷整治工作,开展分类设计,明确历史文化主题、旅游观光服务主题、文化艺术主题、闽南多元文化等街巷主题定位和设计重点,盘整空间资源。在此基础上,举办“泉州海丝古城徒步穿越”、等丰富多样的公众参与活动。

闽南传统元素文创

辟场所,修复古城蓝绿空间。通过小空间、微改造,逐步完善公园绿地格局。结合口袋公园、绿地与实施项目,规划提出适当恢复部分古井、古池,增强城市韧性。

塑品牌,弘扬古城历史文化。规划识别出泉州在与厦门、福州区域竞合中的独特性,提出在古城更新中应鼓励发展创意产业,加强本土文化的造血能力,塑造泉州品牌,深耕文化土壤。

部分资料来源:UHC遗产保护与文化复兴、潮州日报、规划中国、北京日报等

还没有评论,来说两句吧...