有戏拍传媒|邓毅富述评

导语:现代化进程中的文明对话

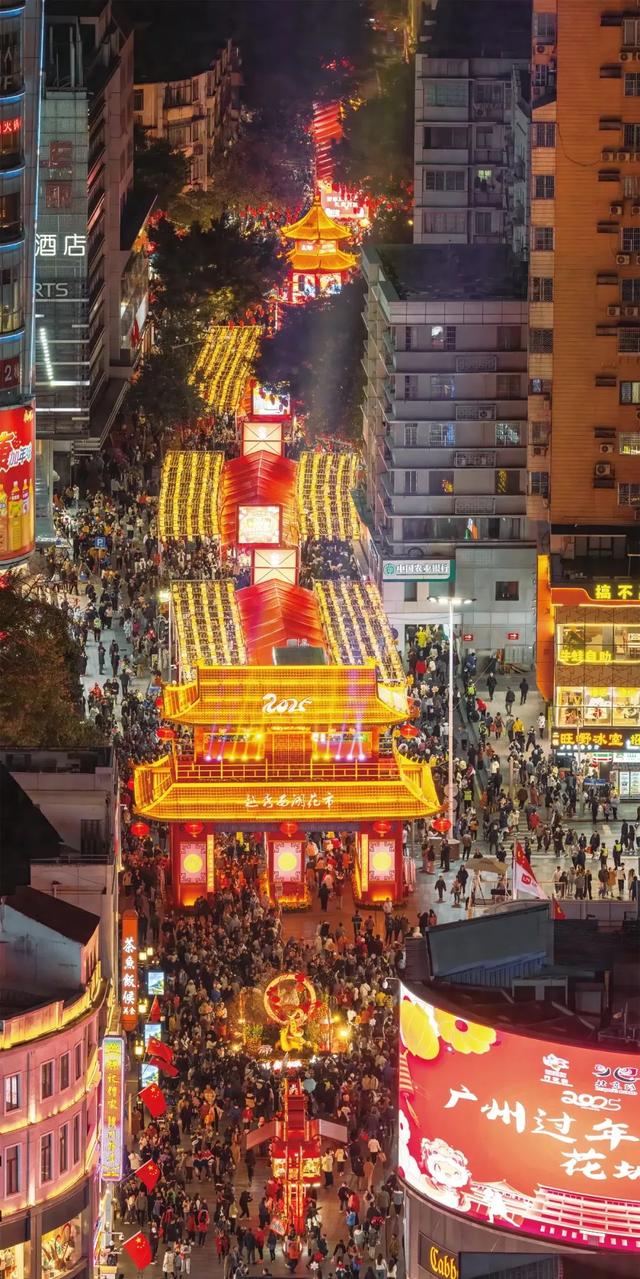

广州北京路步行街的宋代地砖与南越王宫署遗址的考古发现,不仅是文旅融合的样本,更是一场关于“现代化何为”的深刻对话。当游客的足迹与千年前的商贾轨迹重叠,当老字号茶楼的烟火气延续着市井记忆,北京路以其“活态历史”的完整性,成为城市更新的典范。然而,其发展亦面临文化碎片化、商业生态失衡等困境,亟待通过精细化治理与创新政策破解。

城市活化:从考古现场到生活剧场

北京路的独特价值在于其“历史层积”的活态呈现。从南越国都城到当代商业地标,其地层断面犹如一部立体史书,但当前发展面临三重挑战:

文化矩阵的碎片化:越秀山、中山纪念堂、南越王博物馆等资源分散,缺乏叙事串联。建议以“广府文化中轴线”为概念,设计主题游线,将点状遗产转化为文化场域。例如,通过AR技术实现遗址与现实的虚实互动,让游客扫描宋代地砖即可触发历史场景。而这次新羊城八景“越秀风华”的组团式评出,正符合其中要义。

商业生态的失衡:高租金倒逼老字号退出,快餐式消费削弱文化原真性。可借鉴成都宽窄巷子模式,通过租金补贴、品牌孵化等手段,让点都德、新大新等成为文化地标而非橱窗展品。同时,立法保障历史街区的“文化容积率”,强制要求新建项目保留30%文化功能空间。

传播的短视化:运动式营销难以沉淀价值。需建立常态化机制,如每月“广府文化节”,将锦泉眼镜博物馆的行业文物、老字号非遗工匠的技艺展演转化为可持续的市民参与。

诗意规治:毛细血管里的现代性

真正的城市更新发生在微观层面:

空间叙事:将考古遗址转化为公共艺术装置(如透明地砖下的数字投影),让历史可触摸。

社区赋能:鼓励在地居民成为文化讲述者,如北京路老街坊口述史项目,与“建筑可阅读”活动结合,让市井记忆成为城市更新的内生动力。

政策创新:从管委会到共生平台

北京路管委会需升级为资源整合与社会参与的共生平台:

跨部门协作:统筹文旅、商务、文物部门资源,避免多头管理。

社会参与:引入公益基金会、文化机构,通过长期合作培育文化生态。

数字赋能:开发AR导览系统,实现“虚实共生”,让游客沉浸式体验历史。

结语:人民性的终极尺度

中央城市工作会议强调的“人民性”,在北京路体现为两种真实:老人凉茶铺里的闲话家常,与孩童在地头捧着的龙眼,共同构成了衡量现代性的柔软标尺。城市与乡村的共生,终究要在这样的日常诗意中完成。

建议行动清单

短期:推出“广府中轴线”联票,整合越秀山—北京路—南越王博物馆资源。

中期:设立老字号保护基金,制定租金梯度补贴政策。

长期:立法保障历史街区“文化容积率”,强制要求新建项目保留30%文化功能空间。

还没有评论,来说两句吧...